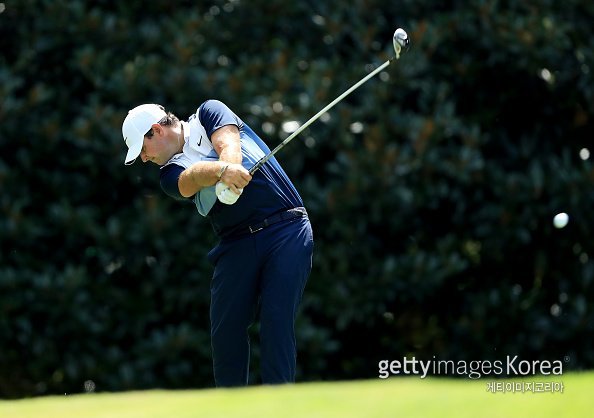

사진=게티이미지코리아

미국프로골프(PGA) 제이 모나한 커미셔너는 올해부터 확 바뀐 플레이오프(PO) 제도를 이렇게 표현했다. 투어 총책임자가 앞장서서 홍보하고 있는 중대한 변화는 22일(한국시간) 개막하는 PO 최종전 투어 챔피언십에서 적용되는 ‘스트로크 보너스’다.

스트로크 보너스란 이름이 다소 생소하지만 제도 자체는 크게 어렵지가 않다. 페덱스컵 포인트 순위별로 차등 보너스를 안고 1라운드를 출발한다는 내용이다. 현재 1위 저스틴 토마스(26)가 10언더파, 2위 패트릭 캔틀레이(27)가 8언더파, 3위 브룩스 켑카(29·이상 미국)가 7언더파로 경기를 시작하는 식이다. 남은 선수들 역시 6언더파부터 이븐파까지 각기 다른 출발선상에서 1번 홀 티잉 그라운드를 밟는다.

스트로크 보너스 도입은 PGA 투어의 고민에서 비롯됐다. 2007년 페덱스컵 포인트 신설로 한 시즌 점수를 가장 많이 획득한 선수가 페덱스컵 챔피언으로 등극하게 됐는데 여기서 문제 하나가 생겼다. PO 최종전 우승자와 페덱스컵 챔피언의 얼굴이 종종 달랐기 때문이다. 가장 최근인 지난해 투어 챔피언십에선 타이거 우즈(44·미국)가 정상을 밟았지만, 페덱스컵 챔피언은 저스틴 로즈(39·잉글랜드)가 됐다. 둘 모두 우승자 자격이었지만 전 세계 시선이 우즈에게로만 향하면서 로즈는 꿔다 놓은 보릿자루 신세가 되고 말았다.

PGA 투어는 이 문제를 해결하기 위해 고민을 거듭했고, 포인트를 많이 쌓은 선수에게 가점을 부여하는 방식을 통해 PO 최종전 우승자가 자연스럽게 페덱스컵 챔피언이 되도록 했다.

그러나 골프계 일각에선 스트로크 보너스를 바라보는 시선이 곱지만은 않다. 하위권 선수의 우승 가능성을 크게 줄여놓았기 때문이다. 실제로 1라운드를 이븐파로 출발하는 선수는 토마스와의 10언더파 격차부터 줄여야 한다. 야구로 치면 상대에게 1회 5점 이상을 내주고 경기를 시작하는 셈이니 역전의 묘미를 없앴다는 비판이 뒤따르고 있다.

찬반양론 속에 투어 챔피언십은 22일 미국 조지아주 애틀랜타 이스트레이크 골프클럽(파70·7385야드)에서 막을 올린다. 우승 상금은 15000만 달러(약 180억 원)이고, 최하위인 30위도 39만5000 달러(약 5억원)을 받는다.

한국인으로는 역대 5번째이자 이번 시즌 PGA 투어 신인 중 유일하게 시즌 최종전 무대를 밟는 임성재(21·CJ대한통운)는 코리 코너스(27·캐나다)와 함께 1언더파 보너스를 받고 1라운드를 시작한다. 지난해 우승자 우즈는 페덱스컵 포인트 42위로 밀려 초청장을 받지 못했다.

고봉준 기자 shutout@donga.com

![김병만 “정글서 벌고 정글을 샀다”…뉴질랜드 집 공개 (신랑수업)[TV체크]](https://dimg.donga.com/a/298/198/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2024/04/18/124536410.1.jpg)