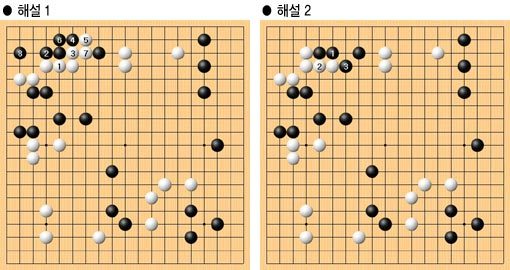

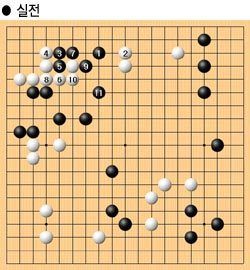

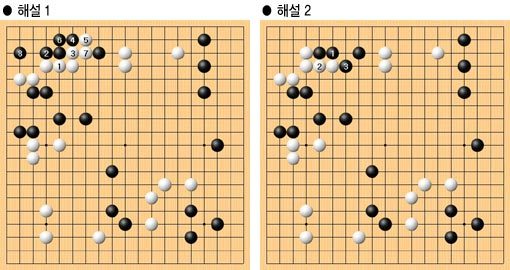

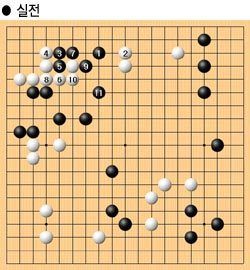

제4기한국물가정보배프로기전 C조본선리그

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

입력

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

한지민 극한 맞선…그냥 ‘나는 솔로’ 나가지 그랬어 (미혼남녀의 효율적 만남)

한지민 극한 맞선…그냥 ‘나는 솔로’ 나가지 그랬어 (미혼남녀의 효율적 만남)![‘무빙’ 제친 ‘운명전쟁49’…‘K-샤먼’ 글로벌 통했다 [OOTD]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/07/133481766.3.jpg) ‘무빙’ 제친 ‘운명전쟁49’…‘K-샤먼’ 글로벌 통했다 [OOTD]

‘무빙’ 제친 ‘운명전쟁49’…‘K-샤먼’ 글로벌 통했다 [OOTD]![로제, 명품 쇼 홀린 오프숄더 자태…비현실적 어깨라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133478230.1.jpg) 로제, 명품 쇼 홀린 오프숄더 자태…비현실적 어깨라인 [DA★]

로제, 명품 쇼 홀린 오프숄더 자태…비현실적 어깨라인 [DA★] 방탄소년단, ‘아리랑’ 스포티파이 프리세이브 400만 돌파…컴백 기대감 폭발

방탄소년단, ‘아리랑’ 스포티파이 프리세이브 400만 돌파…컴백 기대감 폭발![김연경 “이상형=일편단심 조인성♥, 몇 번 만나” 어머 세상에 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474072.1.jpg) 김연경 “이상형=일편단심 조인성♥, 몇 번 만나” 어머 세상에 [DA클립]

김연경 “이상형=일편단심 조인성♥, 몇 번 만나” 어머 세상에 [DA클립] 이주승, 코르티스 주훈 들먹…“막방?” 기안84·코쿤 ‘나락 감지’ (나혼산)

이주승, 코르티스 주훈 들먹…“막방?” 기안84·코쿤 ‘나락 감지’ (나혼산) 종영 2회 앞둔 ‘아너’, 이나영·정은채·이청아가 완성한 뜨거운 여성 연대

종영 2회 앞둔 ‘아너’, 이나영·정은채·이청아가 완성한 뜨거운 여성 연대 ‘싱어게인4’ 이지민, 싸이월드 감성 러브송 발매

‘싱어게인4’ 이지민, 싸이월드 감성 러브송 발매  영끌해서 건물 산 하정우, ‘썩은 동아줄’ 잡았나 (건물주)

영끌해서 건물 산 하정우, ‘썩은 동아줄’ 잡았나 (건물주) 나영석부터 고중석·신효정까지…‘응답하라 하이스쿨’, 레전드 방과 후 수업 화제

나영석부터 고중석·신효정까지…‘응답하라 하이스쿨’, 레전드 방과 후 수업 화제![‘환승연애4’ 박현지 민낯도 완벽한데 “얼굴 보고 ‘현타’” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474117.1.jpg) ‘환승연애4’ 박현지 민낯도 완벽한데 “얼굴 보고 ‘현타’” [DA클립]

‘환승연애4’ 박현지 민낯도 완벽한데 “얼굴 보고 ‘현타’” [DA클립]![장희진, 청순 미모에 그렇지 못한 몸매…애플힙까지 ‘완벽’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474200.1.jpg) 장희진, 청순 미모에 그렇지 못한 몸매…애플힙까지 ‘완벽’ [DA★]

장희진, 청순 미모에 그렇지 못한 몸매…애플힙까지 ‘완벽’ [DA★]![차정원, ♥하정우가 반할 만하네…원피스 입고 청순미 폭발 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133476060.1.jpg) 차정원, ♥하정우가 반할 만하네…원피스 입고 청순미 폭발 [DA★]

차정원, ♥하정우가 반할 만하네…원피스 입고 청순미 폭발 [DA★] 김준호 “직장 내 괴롭힘이야!”…‘독박투어4’ 장동민과 집라인 신경전

김준호 “직장 내 괴롭힘이야!”…‘독박투어4’ 장동민과 집라인 신경전 이재룡, 음주 상태로 강남에서 사고 내고 도주→경찰 검거

이재룡, 음주 상태로 강남에서 사고 내고 도주→경찰 검거 ![[단독 인터뷰] ‘운명전쟁49’ 우승 윤대만 “처음으로 할머니가 꿈에…설마 했다”](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/07/133481774.3.jpg) [단독 인터뷰] ‘운명전쟁49’ 우승 윤대만 “처음으로 할머니가 꿈에…설마 했다”

[단독 인터뷰] ‘운명전쟁49’ 우승 윤대만 “처음으로 할머니가 꿈에…설마 했다” MBC ‘1등들’ 역대급 감동 무대 주인공은 누구?

MBC ‘1등들’ 역대급 감동 무대 주인공은 누구? 한가인X전지현, 키즈카페서 깜짝 만남…“둘째 아들, 엄마랑 똑 닮아”

한가인X전지현, 키즈카페서 깜짝 만남…“둘째 아들, 엄마랑 똑 닮아”

댓글 0