만능스포츠맨 1946년 브루클린 다저스 입단

이듬해 인종차별 딛고 ML 역사적인 데뷔전

빈볼·왕따도 극복 …10년간 종횡무진 활약

명예의 전당 입성…ML선 42번 영구결번도

‘재키 로빈슨의 날’ 모든 선수 42번 달고 뛰어

미국 현지시간으로 매년 4월 15일이면 메이저리그의 모든 선수들은 등번호 42가 새겨진 유니폼을 입고 경기를 치른다. 지금으로부터 66년 전, 흑인 최초의 메이저리거 재키 로빈슨이 브루클린 다저스(현 LA 다저스)의 유니폼을 입고 데뷔전을 치른 날이 바로 4월 15일이다. 메이저리그는 1997년 로빈슨의 백넘버 42를 영구결번으로 정하고, 2004년부터는 4월 15일을 ‘재키 로빈슨의 날’로 기념하고 있다. 최근 그의 일대기를 그린 영화 ‘42’가 개봉됐다. 피부 색깔이 다르다는 이유 하나로 인간 취급을 받지 못했지만, 메이저리그에서 인종차별의 벽을 허문 그의 이야기를 담고 있다. 온갖 멸시와 천대를 이겨내고 위대한 인간승리의 표본이 된 로빈슨. 그에게는 늘 ‘최초’라는 수식어가 붙는다.

○불우했던 천재

로빈슨은 1919년 1월 31일 조지아주 카이로에서 5남매 중 막내로 태어났다. 이듬해 아버지가 가족을 버리고 떠나자, 로빈슨의 가족은 캘리포니아주 LA 인근 패서디나로 이주했다. 어머니가 온갖 일을 하며 가족을 부양했지만 가난의 굴레에서 벗어나지 못했다. 참혹한 현실에 불만을 품은 로빈슨은 사춘기에 잠시 갱단에 몸을 담기도 했다. 중학교 때부터 야구뿐 아니라 풋볼, 농구, 육상까지 두루 섭렵했다. 1939년 그는 UCLA 역사상 처음으로 4개 종목에서 학교대표선수로 뽑히는 기록을 세웠다. UCLA 유니폼을 입고 치른 첫 경기에서 4타수 4안타 2도루로 맹활약했지만, 1940년 시즌 성적은 타율 0.097에 불과했다. 그는 졸업을 앞두고 정부에서 운영하는 청소년체육프로그램의 코치를 맡아 직업전선에 뛰어 들었다. 얼마 후 정부가 지원을 중단하자 실업자로 지내다가 1941년 세미프로 풋볼팀에서 러닝백으로 활동했다. 제2차 세계대전 때인 1942년부터 1944년까지는 군 복무를 했다.

○야구계 복귀와 다저스 입단

제대 후 텍사스주 오스틴의 샘휴스턴칼리지에서 농구 감독을 맡던 1945년, 로빈슨에게 니그로리그 캔자스시티 모나크스 구단으로부터 영입 제의가 들어왔다. 월 400달러, 현재로 치면 5000달러가 넘는 금액이어서 마다할 이유가 없었다. 그러나 기쁨도 잠시. 모나크스는 체계적이지 못했고 도박으로 승부조작에 연루되기 일쑤였다. 열악한 환경 속에서도 그는 47경기에 출전해 타율 0.387, 5홈런, 13도루로 니그로리그 올스타에 뽑혔다. 그해 8월 로빈슨은 운명적 만남을 갖는다. 그를 눈여겨본 브루클린 다저스 사장 겸 단장 브랜든 리키와 단독 면담 후 월 600달러의 조건에 입단 계약을 했다. 인종차별로 어떤 어려움을 당하더라도 꾹 참는다는 약속이 전제조건이었다. 1946년 트리플A 몬트리올 로열스 스프링캠프가 차려진 플로리다주 데이토나비치에 로빈슨이 모습을 드러냈다. 그러나 이때부터 인종차별이 본격화했다. 숙소 출입을 금지 당했고, 그가 출전하면 시범경기를 불허한다는 협박도 받았다. 우여곡절 끝에 그해 4월 18일 저지시티 자이언츠와의 시즌 개막전에 출전했다. 비록 마이너리그 경기였지만, 흑인 선수가 처음 경기에 나오는 역사적인 날이었다. 그동안의 울분을 토하듯 그는 3점홈런을 포함해 4안타 3타점 4득점으로 맹활약해 팀의 14-1 대승을 이끌었다. 원정경기에선 여전히 그에 대해 적대적 감정을 드러내는 사람이 많았지만, 몬트리올 팬들에게는 최고의 스타였다. 그해 로빈슨이 나온 경기를 관전한 관중은 무려 100만명이 넘었다. 타율 0.349, 수비율 0.985를 기록한 그는 인터내셔널리그 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.

○흑인 최초 메이저리거의 탄생

1947년 시즌 개막 6일 전, 다저스 구단은 로빈슨을 메이저리그 로스터에 합류시켰다. 4월 15일 다저스의 홈구장 에베츠필드는 인산인해를 이뤘다. 2만6623명의 만원 관중 가운데 흑인은 무려 1만4000명. 그러나 팀 동료들은 그를 ‘왕따’ 시켰다. 그의 옆에 앉지도 않았고 노골적으로 모욕했다. 사태가 심각해지자 레오 듀로처 감독은 “피부가 노랗거나 검은 것은 아무 상관없다. 우리 팀에 로빈슨은 꼭 필요한 선수다. 이에 대해 불만이 있는 선수는 즉각 다른 팀으로 보내버릴 것”이라고 엄포를 놓았다. 원정은 늘 고달팠다. 세인트루이스 카디널스는 로빈슨이 출전할 경우 경기를 보이콧하겠다고 억지를 부렸다. 경기 중에는 빈볼이 날아오기 일쑤였고, 더블플레이를 할 때는 발을 높이 들어 태클을 해 그의 정강이 살이 찢겨지기도 했다. 그래도 28세 늦깎이 루키는 타율 0.383, 12홈런, 48타점으로 메이저리그 역사상 최초 신인왕의 영예를 안았다. 1949년 봄, 로빈슨은 또 한 명의 은인을 만났다. 조지 시슬러 타격 인스트럭터의 가르침으로 밀어치는 타법을 연마했고, 빠른 공에 대처하는 방법을 터득했다. 노력의 열매는 달콤했다. 직전 시즌 0.296이던 타율은 0.342로 올라갔고, 빠른 발을 이용해 37도루를 기록했다. 또 124타점, 122득점을 올려 내셔널리그 MVP로 선정되는 기쁨을 누렸다.

○끝내 외톨이였던 선구자

메이저리그 최고의 스타가 된 로빈슨은 1950년 자신을 주제로 한 영화 ‘재키 로빈슨 스토리’에서 직접 주인공을 맡았다. 그러나 영화 출연을 못마땅하게 생각한 다저스 월터 오말리 공동구단주는 로빈슨을 일컬어 ‘리키 단장의 프리마돈나’라며 노골적으로 비난했다. 이듬해에도 오말리 구단주는 “로빈슨이 트리플A 몬트리올의 감독직을 수락했다”는 거짓 정보를 흘리며 은퇴를 종용했다. 그러나 로빈슨은 1954년까지 6년 연속 내셔널리그 올스타에 뽑히는 등 꾸준한 성적을 보였다.

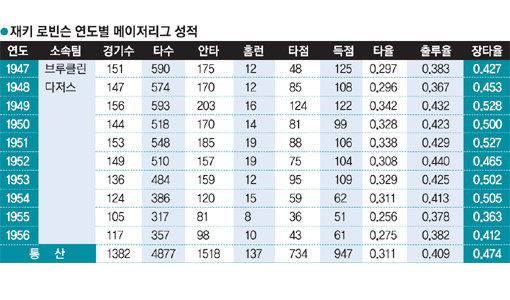

로빈슨은 마침내 1955년 월드시리즈 우승의 꿈을 이뤘다. 그러나 개인 성적은 빅리그 데뷔 후 최악인 타율 0.256, 12도루에 그쳤다. 마지막 시즌이었던 1956년에는 당뇨병을 앓기 시작했다. 엎친 데 덮친 격으로 시즌을 마친 뒤 다저스는 지역 라이벌 뉴욕 자이언츠의 딕 리틀필드와의 트레이드를 발표했다. 로빈슨은 트레이드를 거부하고 은퇴를 선언한 뒤 사업가로 새 인생을 시작했다. 10년이라는 그리 길지 않았던 메이저리그 경력에서 로빈슨은 통산 타율 0.311, 137홈런, 734타점을 기록했다. 197개의 도루 중 홈스틸이 19번이나 됐는데, 모두 더블스틸이 아닌 단독 홈스틸이었다는 점에서 그의 야구센스가 얼마나 대단한지 알 수 있다. 은퇴 후 5년이 지난 1962년, 후보 자격을 얻은 첫 해 당당히 ‘명예의 전당’에 흑인선수로는 최초로 입성한 로빈슨은 사업에도 재능을 보여 뉴욕 할렘 지역에 흑인이 경영하는 프리덤내셔널은행을 공동으로 설립했다. 50대 들어 당뇨합병증으로 거의 실명 상태가 된 그는 1972년 10월 24일 53세를 일기로 자택에서 숨을 거뒀는데 사인은 심장마비였다.

○메이저리그 역사를 바꾼 위대한 선수

‘호랑이는 가죽을 남기고 사람은 이름을 남기듯’ 로빈슨의 업적은 사후 찬란하게 재조명되고 있다. 1999년 주간지 타임은 20세기를 빛낸 100인 중 1명으로 로빈슨을 뽑았다. 미국 우표에도 로빈슨은 3번(1982·1999·2000년)이나 등장했다. 메이저리그는 1987년부터 신인상을 ‘재키 로빈슨 상’으로 바꿔 부르고 있다. 최초의 흑인선수로 당한 편견과 수모는 그를 강하게 만들었다. 영화 ‘42’에선 “누가 나를 좋아하거나 싫어하거나 크게 상관하지 않지만, 최소한 인간다운 대접을 해주길 바란다”고 절규하는 로빈슨의 모습이 스크린을 가득 채운다. 선구자 로빈슨의 고독한 투쟁은 메이저리그를 백인들만이 아닌 전 세계 최고 스타들의 경연장으로 바꾸어놓았다.

스포츠동아 미국 통신원