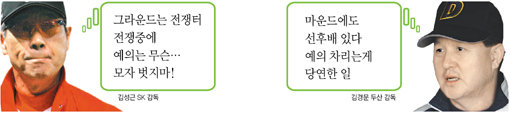

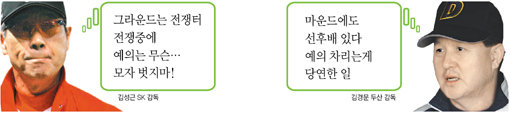

“벗지마”“벗어”…마운드노출전쟁?

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

입력

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

유수빈·이연, 아이유·변우석 보좌진 된다…‘21세기 대군부인’ 출격

유수빈·이연, 아이유·변우석 보좌진 된다…‘21세기 대군부인’ 출격![“속옷만 바꿔도…” 진재영, 곧 쉰 안 믿기는 바디라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440853.1.jpg) “속옷만 바꿔도…” 진재영, 곧 쉰 안 믿기는 바디라인 [DA★]

“속옷만 바꿔도…” 진재영, 곧 쉰 안 믿기는 바디라인 [DA★] ‘솔로지옥5’ 박희선, 연세대 대신 서울대 택했다…“집이 가까워”

‘솔로지옥5’ 박희선, 연세대 대신 서울대 택했다…“집이 가까워” 지수♥이수혁, 디즈니 실사판 데이트 현장 (월간남친)

지수♥이수혁, 디즈니 실사판 데이트 현장 (월간남친) 블랙핑크 로제, 스태프에 비즈니스석 쐈다…12시간 강행군 끝 “재벌도 못할 배려”

블랙핑크 로제, 스태프에 비즈니스석 쐈다…12시간 강행군 끝 “재벌도 못할 배려”![‘전신 성형설’ 데미 무어, 63세 맞아? 나이 잊게 하는 몸매 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/01/133442401.1.jpg) ‘전신 성형설’ 데미 무어, 63세 맞아? 나이 잊게 하는 몸매 [DA★]

‘전신 성형설’ 데미 무어, 63세 맞아? 나이 잊게 하는 몸매 [DA★] ‘7년간 금발’ 로제, 유지 비결 밝혀졌다…“2주에 한번, 두피보다 비주얼이 중요”

‘7년간 금발’ 로제, 유지 비결 밝혀졌다…“2주에 한번, 두피보다 비주얼이 중요”![정태우, 원조 단종의 위엄 “‘왕사남’ 잘 보고 왔다” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/01/133442130.1.jpg) 정태우, 원조 단종의 위엄 “‘왕사남’ 잘 보고 왔다” [DA★]

정태우, 원조 단종의 위엄 “‘왕사남’ 잘 보고 왔다” [DA★] 아이브 가을, ‘데스게임’ 출격…양나래와 1대1 승부

아이브 가을, ‘데스게임’ 출격…양나래와 1대1 승부 아이브 가을, 넷플릭스 ‘데스게임’ 새 플레이어로 등판…맹활약 예고

아이브 가을, 넷플릭스 ‘데스게임’ 새 플레이어로 등판…맹활약 예고![‘환승연애4’ 홍지연, ‘X’ 김우진과 결별 “연예인병 감당 불가”→재결합 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440926.1.jpg) ‘환승연애4’ 홍지연, ‘X’ 김우진과 결별 “연예인병 감당 불가”→재결합 [DA클립]

‘환승연애4’ 홍지연, ‘X’ 김우진과 결별 “연예인병 감당 불가”→재결합 [DA클립] ‘천만’ 코앞 ‘왕사남’, 900만 관객 울린 강가 포스터 공개

‘천만’ 코앞 ‘왕사남’, 900만 관객 울린 강가 포스터 공개![보아, 직접 설립한 베이팔 엔터로 새 출발 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452149.1.png) 보아, 직접 설립한 베이팔 엔터로 새 출발 [공식]

보아, 직접 설립한 베이팔 엔터로 새 출발 [공식] 브루노 마스, 10년 만 정규 컴백…글로벌 기록 행진

브루노 마스, 10년 만 정규 컴백…글로벌 기록 행진![티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 근황…왼손 반지 ‘눈길’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133451587.1.jpg) 티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 근황…왼손 반지 ‘눈길’ [DA★]

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 근황…왼손 반지 ‘눈길’ [DA★] “블랙핑크, 최고의 전성기로 돌아왔다”

“블랙핑크, 최고의 전성기로 돌아왔다”![크레용팝 초아, 자궁경부암 극복→쌍둥이 출산…초호화 조리원서 “천국” [SD셀픽]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452510.1.jpg) 크레용팝 초아, 자궁경부암 극복→쌍둥이 출산…초호화 조리원서 “천국” [SD셀픽]

크레용팝 초아, 자궁경부암 극복→쌍둥이 출산…초호화 조리원서 “천국” [SD셀픽] ‘흑백2’ 김희은 “父에 재털이로 맞아” 충격 고백 (동상이몽)

‘흑백2’ 김희은 “父에 재털이로 맞아” 충격 고백 (동상이몽)

댓글 0