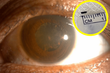

최초의 축구전용구장과 클럽하우스 건립, 스틸러스웨이 등 다양한 혁신으로 신선한 바람을 일으켜 온 포항스틸러스가 올 시즌 외국인 선수 없이 정상 도전에 나서 귀추가 주목된다. 사진제공|프로축구연맹

프로축구 포항스틸러스 하면 가장 먼저 떠오르는 인물이 2011년 12월 타계한 박태준 포스코 명예회장이다. 그의 축구사랑은 남달랐다. 1972년 실업축구팀 포항제철을 창단한 데 이어 프로축구 슈퍼리그가 개막한 이듬해인 1984년 프로팀으로 전환해 K리그의 초석을 놓았다. 이회택 허정무 최순호 홍명보 황선홍 등 당대 최고 스타들이 포항을 거쳐 갔다. 박 회장은 축구인을 진심으로 챙겼다. 국내 최초의 축구전용구장인 스틸야드를 건립해 관전문화를 바꾼 건 사건(?)에 가까웠다. 변변한 시설이 없던 그 시절 박 회장은 아낌없는 투자로 팬들을 감동시켰다.

박 회장의 혁신 DNA가 오롯이 녹아 있는 포항 구단은 K리그 최초의 클럽하우스를 건립했고, 처음으로 유소년축구단을 운영하며 명문구단다운 행보를 이어갔다. 2009년엔 ‘스틸러스웨이’를 내놓았다. 지연 플레이와 백패스 금지, 공격축구지향 등 경기품질향상 운동으로 신선한 바람을 일으켰다.

포항은 올 시즌 또 한번의 실험을 한다. 외국인 선수 없이 국내파로 정상을 노린다. 어쩔 수 없는 선택이기는 했다. 모기업의 긴축경영으로 비싼 외국인 선수와 굵직한 국내 파를 동시에 보유하기 힘든 게 첫 번째 이유였다. 최근 몇 년간 외국인 선수로 재미를 못 본 것과 포항 유스 출신이 풍부한 점도 영향을 미쳤다.

하지만 이는 ‘무한 도전’이 아니라 ‘무모한 도전’일 수도 있다. 프로리그에서 외국인 선수 없이 한 시즌을 이끈다는 건 상상하기 힘들다. 국내 무대와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그를 동시에 치른다면 더욱 그렇다. 지휘봉을 잡고 있는 황선홍 감독이 가장 힘들었을 것이다. K리그 클래식에서 외국인 선수가 없는 구단은 포항이 유일하다.

K리그 클래식에서는 외국인 선수 3명과 아시아쿼터(AFC 소속국가) 1명을 보유(출전)할 수 있다. 출전 멤버 11명 중 4명의 용병이 한꺼번에 그라운드를 누빌 수 있다. 그런데 포항은 용병 4명 없이 싸우겠다는 것이다. 외국인 선수의 팀 내 비중은 50%라고 평가한다. 데얀, 몰리나(FC서울) 라돈치치, 스테보(수원삼성) 에닝요, 레오나르도(전북현대) 등 우승 경쟁 구단들은 최고의 자원을 보유하고 있다. 역대 우승팀들도 이들의 덕을 톡톡히 봤다. 이런 현실에서 포항이 ‘전원 국내파’의 기치를 높이 들자 다양한 반응이 나왔다. 대부분은 해결사 없이 장기 레이스를 펼치기는 힘들다고 꼬집었다.

다행히 포항은 AFC챔스리그과 K리그 클래식 등 총 3경기에서 1승2무로 무난한 출발을 보였다. 두드러진 점은 조직력이었는데, ‘우리 끼리’ 문화가 강한 한국선수들의 응집력이 돋보였다. 한 선수는 “능력 좋은 용병이 있으면 기대치가 높다. 하지만 그런 선수가 있으면 국내선수들이 수비에 대한 부담이 더 생긴다. 그 용병이 없어 한명에 의존하지 않는 플레이를 하면서 더 유기적인 플레이를 하는 것 같다”고 전했다.

각 구단 상황에 맞는 맞춤식 운영의 모범을 보여줄 수 있다는 점에서 나름 의미 있는 실험이라고 할만하다. 밑 빠진 독에 물 붓듯 연간 100∼200억원의 적자를 내는 K리그 구단의 현실에서 이런 시도를 하는 팀이 하나쯤 있는 것도 나쁘지 않다. 우승을 위해선 외국인 선수가 능사라는 고정관념도 깨줬으면 하는 바람도 함께 전하고 싶다.

스포츠 2부 부장

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![제니, 입에 초 물고 후~30살 되더니 더 과감해졌네 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169711.3.jpg)

![소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133164240.3.jpg)

![사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169543.3.jpg)

![구교환X문가영 ‘만약에 우리’, 150만 관객 돌파 [DA:박스]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/18/133177536.1.jpg)

![소유, 10kg 감량후 물오른 비키니 자태…찍으면 다 화보 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133172519.1.jpg)

![25살 제니, 욕조→침대까지…파격 포즈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/18/133177600.1.jpg)

![소유, 10kg 감량후 물오른 비키니 자태…찍으면 다 화보 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133172519.1.jpg)

![“무선 고데기는 기내 반입 금지” 인천공항서 뺏긴 사연[알쓸톡]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/16/133171330.2.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0