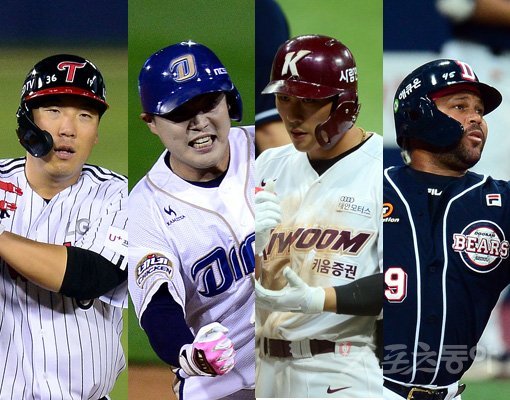

LG 김현수-NC 권희동-키움 김하성-두산 호세 미구엘 페르난데스 (왼쪽부터).

스포츠동아DB

최근 LG 트윈스 류중일 감독은 타순을 놓고 고민이 많았다. 채은성, 박용택 등 부상선수들이 속출해 정상적으로 타순을 짜기 힘든 가운데 김현수를 2번 또는 3번 타순 중 어디로 할 것인지 고심했다. 삼성 라이온즈 시절 박한이를 2번에 고정시켜 큰 효과를 봤던 류 감독은 ‘강한 2번타자’를 좋아한다. “특허를 받아야 하는 것 아니냐”는 농담도 할 정도다.

공교롭게도 최근 4연패에 허덕이던 LG는 5일 대구 삼성전 8회초 터진 2번타자 김현수의 만루홈런 덕분에 패배를 모면했다. 올 시즌 LG가 한창 잘 나갈 때를 되돌아보면 선두타자 이천웅과 2번타자 김현수가 연속으로 안타를 뽑아낼 때였다. 테이블세터들이 큰 판을 깔아주면 한꺼번에 3점 이상을 내는 빅이닝이 많았다.

강한 2번타자는 이제 야구상식이다. 기자가 2001년 한미일 프로야구에 장타력을 갖춘 2번 타자를 배치한 트렌드를 소개하면서 ‘2번타자 진화론’을 쓴 적이 있는데, 이제는 그렇게 야구가 바뀐 것이다. 당시 메이저리그 뉴욕 양키스는 데릭 지터, 일본프로야구 니혼햄 파이터스는 오가사와라 미치히로, 두산 베어스는 장원진을 각각 2번타자로 배치했다.

그때까지만 해도 2번타자는 전통적 야구이론에 따라 보내기번트를 잘하고, 작전수행능력이 뛰어난 교타자가 맞는 것이 일반적이었다. 지터, 오가사와라, 장원진은 기술보다는 장타력을 갖춰 당시의 고정관념으로 보자면 2번에 맞지 않았다. 하지만 어느 순간부터 야구는 단타보다는 장타의 의한 대량득점을 더 선호하는 ‘롱볼’ 중심으로 방향을 틀고 있었다.

KBO리그도 마찬가지다. 타순별 희생번트 점유율의 변화 추세를 살펴보면 2번타자의 역할이 어떤 식으로 바뀌는지 잘 드러난다. 2005년만 해도 2번타자는 1~9번 타순 중 가장 희생번트 점유율이 높았다. 2010년에는 점유율이 줄었지만, 그래도 가장 많은 희생번트가 나오는 타순은 2번이었다. 하지만 최근 3년의 변화는 놀랍다. 2018년에는 9번타자에 밀려 희생번트 점유율이 전체 2위였고, 2019년은 9번과 8번타자에게 밀려 전체 3위였다. 올 시즌에는 9~8~7~6번타자에게도 밀리고 있다. 그만큼 각 팀 감독은 2번타자가 보내기번트 등 작전을 수행하기보다는 강하게 때리기를 원한다는 증거다.

“메이저리그에서도 강타자를 2번 타순에 둔다”는 류 감독은 강한 2번타자의 전진배치를 상식으로 설명했다. 이어 “요즘 중학교 야구는 7회까지 경기를 하는데, 각 감독이 가장 잘 치는 타자를 1번에 내세운다. 잘 치는 타자가 한 번이라도 타석에서 더 치게 하는 것이 유리하기 때문”이라고 덧붙였다. 이 같은 변화는 매 이닝 한두 점을 내는 것보다는 한 번에 대량득점을 시도해 승패를 결정짓는 것이 더 효과적이라는 것을 통계로도 확인했기 때문이다.

현재 상위권을 유지하는 팀들도 모두 강한 2번타자를 보유하고 있다. NC 다이노스는 권희동, 키움 히어로즈는 김하성, 두산은 호세 미구엘 페르난데스, LG는 김현수를 주로 2번으로 내세우고 있다. 두산 김태룡 단장은 “우리 팀은 페르난데스가 안타를 치면 경기가 쉽게 풀린다”고 말했다. 이제 조만간 클린업트리오의 정의도 바뀔 것 같다.

김종건 기자 marco@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![공명 측 “어지러움 증상에 입원…곧 드라마 촬영 복귀” [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070566.1.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![대체 왜 이래? SBS 연예대상, 지석진 향한 기만의 역사 (종합)[DA:이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070320.3.jpg)

![몸집 키운 바이포엠, 김우빈♥신민아 소속사 인수 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070547.1.png)

![‘25주년’ 보아, 재계약이냐 은퇴냐…SM은 공식입장 無 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/25/132069738.1.jpg)

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![임지연, ‘연예인과 불륜’ 등 재벌회장 온갖 비리 폭로 (얄미운 사랑)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133059781.1.jpg)

![“몸은 풀고 있다”…허웅 컴백! KCC, 2025년 마지막 승리팀 될까 [SD 부산 브리핑]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133073062.1.jpg)

![황희찬 ‘경기가 안 풀리네’ [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070118.1.jpg)

![황희찬의 날카로운 돌파 [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070132.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0