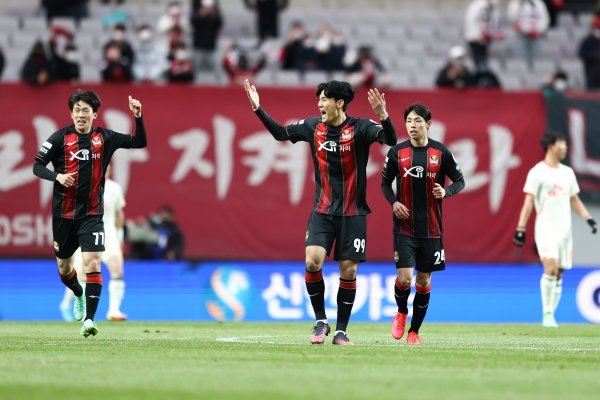

사진제공 | 대한축구협회

K리그1(1부) ‘전통의 명문’ FC서울은 국내에서 가장 활발히 스포츠마케팅활동을 펼치는 팀으로 정평이 나있다. 국내에서 가장 많은 직원들을 마케팅부서에 배치해 팬 스킨십에 많은 정성을 쏟아왔다. 엘리트가 아닌, 보급형 축구교실인 FOS(퓨처오브서울)가 대표적이다.

3년째 이어진 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 충격이 상당해도 신규 사업을 향한 서울 구단의 노력은 멈추지 않는다. 최근에는 IP(지식재산권) 상품사업에 도전했다.

스포츠구단의 전통적 비즈니스로는 경기 입장권과 용품 판매, 기업 스폰서십 정도였다. 당연히 홈경기와 직접 연결되는 구조다. 그런데 K리그에는 뚜렷한 한계가 있다. 적은 ‘영업일’이다. K리그1 홈경기는 시즌 막판 승강 플레이오프(PO)를 거치지 않으면 연간 19경기에 불과하다. 프로와 아마추어의 최강자를 가리는 FA컵에서도 홈경기는 많아야 2~3회 선이다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)의 경우, 마케팅 권리가 구단에 없다.

그렇다고 경기수를 구단 차원에서 고무줄처럼 늘릴 수는 없다. 이 때문에 시즌 기간 및 홈경기 수에 얽매이지 않는 탄탄한 시스템을 구축해야 한다는 결론이 섰다. 연중 내내 이어질 수 있는 비즈니스 모델을 개발해야 했다. 서울 구단은 세븐브로이와 협업을 통해 ‘서울1983’ 맥주를 탄생시켰다.

사진제공 | FC서울

치열한 고민이 있었다. 축구클럽의 정체성을 지키면서 팬들과 잘 어울리는 상품을 하나씩 찾아 리스트에 올린 뒤 맥주로 최종 결정했다. 물론 기존의 메이저업체나 글로벌브랜드는 현실적으로 어려웠다. 여기서 접촉한 곳이 선풍적 인기를 끄는 ‘곰표맥주’로 잘 알려진 세븐브로이다.

일회성 이벤트 사업이 아니다. 홈경기라는 전통적 판매 채널에 매진하기보다 집관(집에서 관전)을 택하는 이들까지 끌어들이자는 의지가 서로 통했다. 가장 큰 문제는 차별성. ‘축구’와 ‘FC서울’ 컬러를 줄이고 대중 기호에 맞는 방향으로 향할지, 구단 컬러를 최대한 어필할지가 관건이었다. 후자를 택했다. 디자인은 구단 정체성, 맛은 수제맥주의 풍미를 잘 살린 것이 지금의 ‘서울1983’이다.

서울·경기 지역을 중심으로 한 시장의 반응도 굉장히 좋단다. 2~3월 생산된 25만 캔이 금세 동이 났다. 재구매 요청이 쇄도하고, 없어서 팔지 못하는 상황에 이르자 5월부터는 기존의 양평공장에 더해 익산공장까지 확대해 생산하기로 했다. 벌써 시리즈 출시가 검토될 정도로 인기가 대단하다. 누구도 열지 못한 길, 구단 맥주를 마시며 경기를 관전하는 새로운 축구문화를 열었다는 점에서 FC서울과 세븐브로이의 협업은 큰 박수를 받을 만하다.

yoshike3@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![블랙핑크 리사, 뭘 입은 거야…파격 노출 착시 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132906328.1.jpg)

![맹승지, 끈 끊어질까 걱정…넥타이 위치 아찔해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132908504.1.jpg)

![성동일 또 판사 됐다… ‘프로보노’ 특별출연 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132916166.1.jpg)

![은지원, 2세 예고 점괘…“딸 원해♥” 딸바보 예약 (살림남)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/11/30/132868582.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![“내몽고 교수였다” 주사이모 해명에 새 국면 [박나래 논란]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132916198.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![이동국 딸 설아 폭풍 성장 “언니 재시 복제중” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132915151.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0