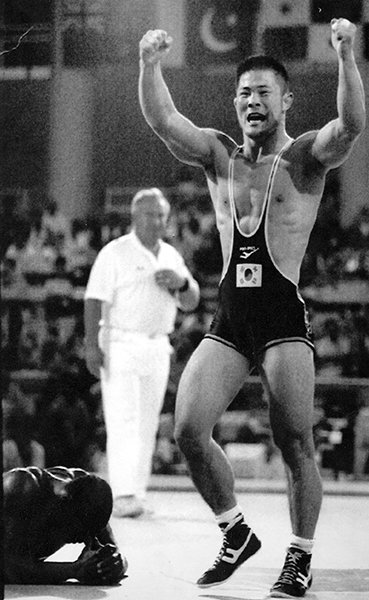

박장순 레슬링국가대표팀 총감독은 1992바르셀로나올림픽 레슬링 자유형 남자 74kg 결승전을 잊지 못한다. 올림픽 금메달을 다툰 케네스 먼데이에게 이전까지 연거푸 5번이나 지고 있던 그는 비장한 각오로 매트에 올라 끝내 금메달을 따냈다.

둘은 시작부터 불꽃을 튀겼다. 일진일퇴의 공방이 계속됐지만 좀처럼 점수가 나지 않았다. 연장의 기운이 감돌았다. 5분간의 경기시간이 끝나갈 무렵, 눈 깜짝할 사이에 승부가 갈렸다. 종료 15초를 남기고 박장순이 오른쪽 한발 태클을 번개같이 성공시켰다. 무너질 것 같지 않던 먼데이가 매트에 나뒹굴었다. 박장순은 그제야 환한 웃음을 지었다.

박장순(50·레슬링국가대표팀 총감독)은 그 때 그 장면을 또렷이 기억하고 있었다. 그 당시의 분위기와 심정을 얘기하며 “내 인생에서 어찌 그날을 잊을 수 있겠나”라고 했다. 먼데이는 1988년 올림픽 금메달리스트이자 1987년과 1989년 세계선수권 우승자다. 박장순에겐 버거운 상대였다.

“올림픽 전까지 계속 졌다. 그런데 올림픽 개막 3개월을 남겨두고 벌어진 US오픈에서 지긴 졌지만 0-0에서 진행된 연장에서 폴로 졌다. 점수의 간격이 조금씩 줄었다. 상대에 대한 적응력도 생겼다. 지면 질수록 해볼만하다는 오기도 생겼다.”

오직 먼데이와의 결승전만을 꿈꿨다. 조 편성이 잘 돼 그 꿈이 이뤄졌다. 그가 세운 작전은 ‘버티기’였다. 연장을 가더라도 마지막까지 점수를 주지 말자는 각오였다. 그는 “경기 초반에 공격할 찬스가 있었지만 꾹 참았다. 왜냐하면 내가 먼저 점수를 내면 상대는 더 공격적으로 나온다. 그러면 더 많은 점수를 잃는다”면서 “내겐 좋은 태클이 있다. 마지막까지 기다리다보면 상대를 쓰러뜨릴 기회가 있을 것이라는 확신이 있었다”고 했다.

그 작전이 결국 성공했다. 딱 15초를 남기고 기회가 왔다. 이때다 싶었다. 가장 자신했던 단 한번의 태클로 정상에 올랐다. 그는 “그 때 레슬링 정말 열심히 했다. 태릉선수촌 훈련장의 로프 길이가 11m인데, 하루 20번을 오르내렸다. 정말 하루도 빠지지 않고 지독하게 훈련했다”고 되돌아봤다.

박장순은 대기만성형 선수였다. 초등학교에서는 씨름을 했다. 아버지도 유명한 씨름선수였다.

중학교 때 아버지의 권유로 레슬링에 입문했다. 체격이 작아 씨름보다는 레슬링이 더 낫겠다는 아버지의 판단 때문이었다. 고향 보령(충남)에는 레슬링 하는 학교가 없었다. 방학 때마다 대전으로 넘어가 배웠다. 중학교 3학년 때 소년체전 금메달로 대전체고에 진학했다. 고교 때는 금메달이 없었다. 은메달만 6개 땄다. 한국체대 선발에 겨우 합격했다. 그때까지는 철저히 무명이었다.

대학에서는 57kg에서 두 체급이나 올려 68kg로 뛰었다. 1987년 3월 국가대표 1차 선발전에 나섰다가 상대에게 압도되며 뇌진탕을 일으켰다. 정신을 완전히 잃었다. 충격이 컸다. 아버지도 그 자리에 있었다. 병원으로 실려 갔다. 아버지는 아들이 운동을 그만둘 수도 있겠다고 생각했다. 이틀 정도 쉬고 다시 학교에 나갔다. 각오를 새롭게 다졌다. 죽을힘을 다해 훈련에 매달렸다. ‘포기’라는 단어는 그의 사전에 없었다. 결국 3차 선발전을 통해 태극마크를 달았다. 다들 깜짝 놀랐다. 1988년 서울올림픽에서 은메달을 땄다. 처음으로 이름 석자를 알린 대회였다.

“내가 뇌진탕을 당하지 않았다면 지금 이 자리에 없었을 것이다. 그 사고 이후 단 하나의 생각, 선배들을 이겨야겠다는 오기로 죽기 살기로 훈련했다. 그래서 그 때의 뇌진탕은 내 인생에서 큰 전환점이라고 할 수 있다.”

박장순.

1990년 베이징아시안게임까지 68kg으로 뛰었다. 거기서 금메달을 딴 뒤엔 74kg으로 올렸다.

올림픽까지는 불과 2년도 남지 않았다. 모험이라면 모험이었다. 하지만 중량이 불어 어쩔 수 없는 선택이었다. 그는 체중 감량을 이렇게 표현했다. “아시안게임 때 중량을 너무 많이 빼서 죽을 고생을 했다. 평상시 78kg 이상 나갔는데, 경기 때는 10kg 이상을 줄여야했다. 그건 너무 큰 고통이었다.”

74kg급에서도 승승장구했다. 대표팀에 선발되는 건 걸림돌이 없었지만, 문제는 먼데이였다. 세계선수권 등에서 번번이 패했다. 올림픽 전망이 어두웠다. 하지만 그런 패배 속에서도 이기겠다는 각오와 치밀한 작전을 통해 결국은 올림픽 금메달리스트가 됐다.

1994년 히로시마아시안게임이 끝난 뒤 현역 은퇴를 선언했다. 잦은 부상이 이유였다. 하지만 1996년 애틀랜타올림픽을 통해 다시 한번 매트에 섰다. 국내선수 중 쿼터를 딴 선수가 없어 그가 마지막 기회에서 출전권을 얻었다. 아울러 예선탈락한 아시안게임의 수모도 갚고 싶었다. 올림픽 은메달을 목에 걸었다. 부상과 은퇴 등 시련 속에서도 결국 그는 올림픽 금메달 1개, 은메달 2개를 따내며 유종의 미를 거뒀다.

그는 천생 레슬링인이다. 그래서 레슬링의 앞날을 걱정한다. 지금 필요한 것은 저변확대다.

최현길 전문기자 choihg2@donga.com 기자의 다른기사 더보기

![‘14kg 감량’ 김현숙, 다이어트 후 근황…물오른 미모 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/298/198/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2024/04/26/124669184.2.jpg)