사진제공|대한축구협회

더 놀라운 건 대처법이었다. 구성원들이 꼼짝 못할 정도로 딱 맞는 조치를 취했다. 예를 들면 이렇다. 선후배간 서열이 엄격한 선수단을 휘어잡기가 만만치 않다고 판단한 그는 홍명보 안정환 등 팀의 중심축들과 밀당을 하면서 분위기를 틀어쥐었다. 한국 특유의 호칭이 경기에 방해가 될 수도 있다고 판단하고선 그라운드에선 이름만 부르게 했다. 틀에 박힌 식사문화를 바꿔놓으면서 선수들 간 소통의 길을 텄다.

최근 대한축구협회 관계자와 만난 히딩크가 자신을 둘러싼 논란을 잠재우기 위해 내놓은 해법을 보면서 또 한번 무릎을 쳤다. 공간적인 거리감에도 불구하고 한국에서 돌아가는 상황을 정확히 꿰뚫고 있었고, 그에 맞는 언행을 하는 걸 보면서 역시 ‘한수 위’라는 생각을 지울 수 없었다.

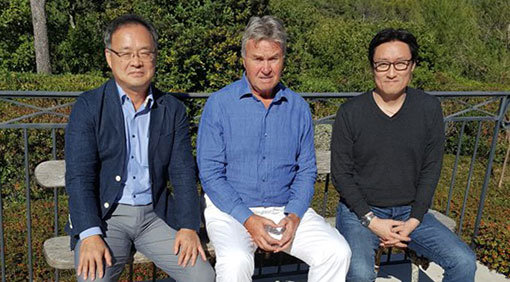

축구협회 이용수 부회장과 국제팀 전한진 팀장이 히딩크를 만난 건 히딩크 역할론에 종지부를 찍기 위해서였다. 논란 이후 첫 만남이었는데, 히딩크의 진심을 읽을 수 있는 그런 자리였다. 이 부회장은 2002년 때 기술위원장으로 히딩크와 호흡을 맞춰 4강 신화에 큰 힘을 보탠 선수출신 행정가다. 전 팀장 또한 히딩크의 통역으로서 큰 역할을 했다. 히딩크와 마음을 터놓고 얘기할 수 있는 한국축구계의 몇 안 되는 지인들이다.

그런데 만남 장소가 당초 알려진 러시아 모스크바가 아니라 프랑스 칸이었다. 이는 히딩크가 대표팀에 부담을 주지 않기 위한 배려였다고 본다. 평가전이 열리는 모스크바에서 회동하면 아무래도 선수단에 민폐가 될 수 있다. 의도치 않은 부작용을 사전에 차단하겠다는 의도였다.

축구대표팀 신태용 감독. 사진제공|대한축구협회

관심이 집중됐던 역할론에 대해서도 히딩크는 분명하게 선을 그었다. 축구협회가 대표팀을 도울 수 있는 역할을 부탁한 것에 대해 “러시아월드컵 기간 다른 일(방송해설)을 맡기로 한 것이 있어 공식적인 역할을 수행할 수 없다”고 했다. ‘감독 불가’에 쐐기를 박은 것이다. 대신 비공식적으로는 돕겠다고 했다. 히딩크는 어떤 형태로든 대표팀과 엮이는 게 불편했을 수도 있다. 대표팀 내 포지션을 갖게 되면 자칫 옥상옥이 될 수 있고, 또 스포트라이트가 선수단이 아니라 자신에게 쏠릴 수 있다는 판단도 엿보인다. 아울러 역할은 곧 책임을 의미하기 때문에 그런 부담감도 떨쳐냈다고 해석할 수 있다.

민감한 문제였던 한국 감독을 맡고 싶다는 의사의 진의여부는 전혀 언급이 없었다. 자신이 발언할 경우 누군가에게는 상처가 될 수 있고, 또 다른 논란을 부를 수 있다는 생각에서 두루뭉술하게 넘어간 것으로 보인다.

히딩크가 축구협회와 업무공유를 위해 직접 소통이 필요하다고 밝힌 점도 눈에 띈다. 대리인을 통한 논의가 오해를 부를 수 있다는 생각을 담고 있다. 직접 채널을 가동해 소통하겠다는 의지가 분명해 보였다.

결론적으로 말하면 더 이상의 논란은 한국축구에 도움이 되지 않는다는 히딩크의 마음이 여러 군데에서 읽힌다. 이제 공은 신태용 감독에게 넘어왔다. 역할이 정리된 만큼 히딩크 트라우마에서 하루빨리 벗어나 자신이 보여줄 수 있는 걸 고민하길 바란다. 자신이 선보일 축구색깔이 중요해졌다는 의미다. 선수 선발의 기준을 명확히 하고, 향후 일정을 꼼꼼히 체크하며, 어떤 전술로 러시아 무대에 나설지 구상하고 실천을 해 나가야한다.

사진제공|대한축구협회

10월 7일 열린 러시아와 평가전에서는 수비 조직력이 크게 흔들려 많은 비판을 받고 있다. 세트피스 수비에서 대표팀 선수라고 말하기 힘들 정도로 집중력이 떨어졌다. 이런 걸 바로 잡아나가는 게 바로 감독의 역할이다.

평가전이라는 건 크게는 감독이 다양한 선수들을 평가하고 부족한 부분을 채워가는 공간이지만, 팬들 입장에서는 감독의 전술을 평가할 수 있는 기회이기도 하다. 희망과 절망의 갈림길은 감독과 선수들 하기 나름이다.

최현길 전문기자 choihg2@donga.com 기자의 다른기사 더보기