이용일 한국야구위원회(KBO) 초대 사무총장은 한국야구의 살아있는 역사로 통한다.

그때 그 시절…프로야구 원년 추억속으로

1982년 탄생한 한국프로야구는 어느덧 스물아홉 살 청년으로 훌쩍 자랐다. 올해는 기념비적인 이정표의 수립도 목전에 두고 있다.

누적 관중 1억명이다. 출범 당시만 해도 ‘기대 반, 우려 반’의 엇갈린 시선이 공존했던 한국프로야구다. 그러나 누구보다 성공을

확신하고 희망한 인물이 있었다. 아무리 못난 자식이라도 늘 포근히 감싸고, 늠름하게 성장하리라 기대하면서 지원을 아끼지 않는

부모처럼. 이용일(79) 한국야구위원회(KBO) 초대 사무총장이다. 이 전 총장은 1981년 12월 11일 KBO 창립총회와

1982년 3월 27일 개막전이 성공적으로 치러지기까지 한국프로야구를 설계하고 완성한 주역이다. ‘군산 야구의 대부’로도 통하는

그는 1990년까지 KBO 사무총장을 역임하고, 제8구단 쌍방울의 구단주대행(1992∼1995년·1996∼1999년)을 지내는 등

한국프로야구의 탄생과 성장에 깊이 관여한 역사의 증인이다. 이 전 총장에게 한국프로야구는 자식이자, 분신인 것이다. 오늘의

한국프로야구를 만든 이 전 총장을 만나 원년의 추억을 파고들었다. 1인칭 회고록의 형태다.“지역색 완화시켜라” 청와대 반려 불구

“애향심 발산” 주장 고수 끝 통과시켜

원년 개막전 짜릿한 승부 덕 대박행진

수익 내기? 먼저 대형구장부터 나와야

○서막, 탄생의 진통

1981년 봄. 청와대 수석비서관에게서 전화가 걸려왔다. 프로야구를 만들어달라는 주문이었다. 당시 야구계에는 이미 프로화에 대한 공감대가 형성돼 있었다. 사나흘에 걸친 밤샘작업 끝에 ‘프로야구 육성계획’이라는 안을 작성했다. 3년 전 네덜란드 4개국대회(제10회 할렘국제야구대회·이 전 총장이 선수단장을 맡았다)에 출전했을 때 세계 최강 쿠바 대표팀 관계자에게서 들은 쿠바 야구의 연고 개념을 근거로 이틀간 출생지를 놓고 국내야구선수들을 분류했다. 쉽게 답이 안 나왔다. 그래서 고교를 기준으로 삼았더니 하루 만에 윤곽이 잡혔다. 계획안을 청와대로 넘겼지만 1주일 뒤 답변은 ‘곤란하다’였다.‘그렇잖아도 지역감정 때문에 힘든데 지역색을 완화시키라’는 게 골자였다. 청와대를 설득했다. ‘세계에서 가장 다혈질인 남미 사람들은 축구장에서 총도 쏘고, 불도 지르지만 사회문제로 크게 비화된 적이 없다. 지역감정 자극이 아니라 애향심의 발산으로 해석할 수도 있다’며 뜻을 굽히지 않았다. 청와대는 남미 주재 외교관들을 통해 내 말의 진위를 확인했던 것 같다. 다시 열흘 뒤 원안대로 추진하라는 청와대의 최종 입장을 전달 받았다.

○광주 삼양사, 인천 현대?

6개 구단으로 정해놓고 대상 기업을 선별했다. 3만 명 이상을 고용(당시 대기업의 기준)하고 오너가 해당지역 출신인 기업을 찾았다. 그래서 서울 MBC, 인천 삼미, 대전 OB(두산의 전신), 대구 삼성, 부산 롯데, 광주 해태가 나왔다. MBC를 서울로 정한 데는 이유가 있다. 1981년 1월 MBC는 창립 20주년을 앞두고 내부적으로 프로야구단 창단과 독립기념관 건립을 검토했다. 이 사실을 MBC 관계자에게서 들어 먼저 알고 있었다. 요미우리를 비롯한 언론사가 다수 참여한 일본프로야구의 형태와도 맞았다. 광주와 전·남북을 원래 삼양사에 맡기려고 했는데 이것도 마찬가지다(삼양사는 동아일보와 간접적으로 관련 있는 회사였다). 또 인천과 강원은 당초 현대였다. 그러나 현대는 정주영 회장이 88서울올림픽 유치에 앞장섰던 사실을 들어 올림픽에 집중하겠다는 의사를 밝혔다.

○고교야구의 인기와 야구대제전의 성공

사실 프로야구를 만들면서 한 가지 변치 않은 기본 생각은 ‘고교야구를 그대로 옮겨오자’였다. 당시 최고 인기 스포츠는 고교야구였다. 1972년 황금사자기 결승에서 군산상고가 9회말 극적인 역전승을 거둔 뒤로 고교야구대회는 1회전부터 관중이 꽉꽉 찼다. 고교를 졸업한 대학과 실업의 선수들을 다시 그 고교를 기준으로 프로에서 볼 수 있었기 때문에 프로야구가 성공한 것이다. 프로야구 출범 전에도 비슷한 시도가 있었다. 1979년 통합야구협회가 발족하면서(이 전 총장이 실권을 쥔 전무이사였다) ‘그해 시즌이 끝난 뒤 대학과 실업의 선수들을 (각자 졸업한)고교 유니폼을 입혀 야구대제전을 열자’고 제안해 그해 10월 첫 대회를 열었다. 개막일부터 만원관중이었다.

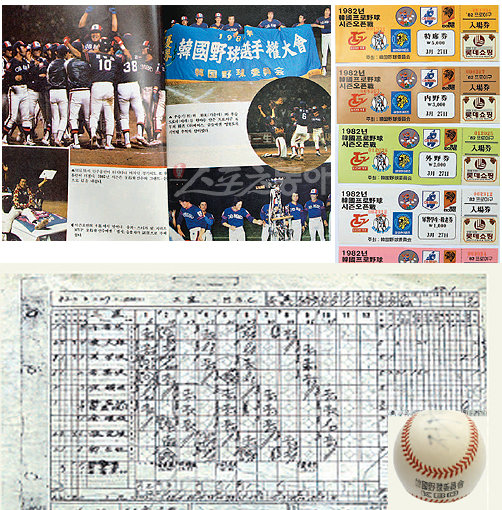

야구는 즐거움이지만 먼 훗날 돌이켜보면 아련한 역사가 되기도 한다. 1982년 원년의 팀이었던 OB베어스(현 두산) 선수들의 영광의 순간, 그리고 원년의 프로야구 입장권과 프로야구 1호 공식기록지, 개막전 시구 볼(왼쪽부터 시계방향)이 야구의 역사를 새삼 일깨워준다.

○성공적 출발 알린 신호탄

원년 개막전(삼성-MBC전·동대문운동장)이 열리기 전까지 온통 ‘어떻게 하면 프로야구가 국민들에게 뿌리내릴까’라는 생각뿐이었다. (MBC가 이종도의 연장 10회말 끝내기 만루홈런으로 삼성을 꺾던)그 순간 속으로 어찌나 기뻤는지 모른다. 출범 이후에도 엄연히 주변의 냉랭한 시선이 있었는데 개막전에서 짜릿한 승부가 나온 덕인지 프로야구는 이후 순항할 수 있었다.(프로야구는 원년 240게임을 치러 총 143만8768명, 경기당 평균 5995명의 관중을 유치했다. 평균 관중으로만 따지면 2004년의 4383명보다 36.8%%나 많다)

○프로는 비즈니스, 관중 서비스는 기본

문제는 다시는 해태나 쌍방울 같은 구단이 나오지 않도록 구단 경영을 잘 해야 한다는 사실이다. 커미셔너(KBO 총재)의 역할도 중요하다. 프로(리그)는 비즈니스다. 구단(리그)이 부자가 돼야 선수들도 제대로 대접받을 수 있다. 수익의 첫 조건은 구장이다. 3만5000석을 갖춘 구장들이 나와야 하고, 구장 내 어느 곳에서나 관중이 원하는 물품을 살 수 있어야 한다. 관중 서비스의 질을 높여야 한다.

정리|정재우 기자 jace@donga.com

사진 | 박화용 기자 inphoto@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![티파니 영, 변요한 혼인신고 하자마자 파격 행보 ‘가족 인증’ [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/13/132958499.1.jpg)

![‘왕과 사는 남자’ 700만 돌파…삼일절에도 달린다 [DA박스]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440539.1.jpg)

![‘5대 얼짱’ 박한별, 그 시절 그리웠나…“2000년대 사진 아님” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133437913.1.jpg)

![카리나, 도넛 산처럼 쌓아두고 먹었는데…끈나시 핏 실화? [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133439893.1.jpg)

![구혜선 “죽고 싶었다” 고백…7명과 뛰어내린 순간 반전 [SD리뷰]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440387.1.png)

![‘횡령 선처’ 성시경, 새 매니저 구했다…“인맥 좋고 일 잘해” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133436966.1.png)

![손나은, 주근깨 찍고 서클렌즈까지…청순 벗고 파격 변신 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133439764.1.jpg)

![‘문원♥’ 신지, 5월 결혼 앞두고 웨딩 화보 공개…순백의 여신 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133437249.1.jpg)

![전소미, 팬티만 입은 줄…과감한 숏팬츠 ‘각선미 대박’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133430024.1.jpg)

![‘태리쌤’ 김태리 노출 파격, But 참지 못한 개그캐 본능 [D★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133436175.1.jpg)

![이채영, 화끈한 노브라 패션+키스마크…언니 옷 여며요 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440678.1.jpg)

![소유, 20kg 감량 후 성형 논란…주사 맞다 사투 벌이기도 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440658.1.jpg)

![카리나, 도넛 산처럼 쌓아두고 먹었는데…끈나시 핏 실화? [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133439893.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0