김경문 감독. 스포츠동아DB

지난해 여름 삼복더위가 기승을 부리던 8월초다. ‘대프리카(대구+아프리카)’라는 별칭이 전혀 어색하지 않은 그곳에서다. 7월말 갑작스레 찾아온 어지럼 증세 때문에 짧게나마 병원신세를 진 그가 현장에 막 복귀한 무렵이다. 대구삼성라이온즈파크 원정팀 감독실 소파에 앉아있던 그는 오래된 손님을 반갑게 맞아줬다. 정확치는 않지만, TV에선 KBO리그 경기 하이라이트가 흘러나오고 있었다. 잠깐 안부를 주고받은 뒤 헤어지려던 순간 그는 “정 기자, 마음 편히 먹어. 건강이 제일 중요해”라고 당부했다.

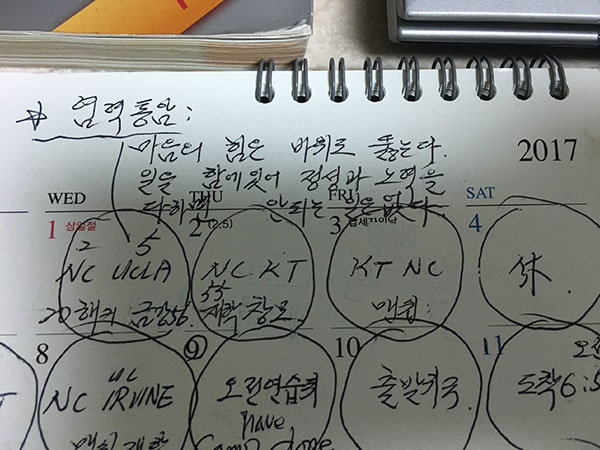

염력통암(念力通巖), ‘마음의 힘이 바위를 뚫어 구멍을 낸다’는 뜻의 사자성어다. 마산구장 감독실의 탁상달력 한 귀퉁이에 그가 적어둔 메모란다. 이 문구를 한자 한자 정성들여 쓰고, 문득문득 바라봤을 그의 모습이 눈에 밟힌다. 그가 온 마음을 다해 이루고자 했을 궁극의 목표는 무엇일까. 적어도 이제 그곳(팀)에선 불가능한 꿈이 돼버렸다.

어느덧 10년이 흘렀다. 2008년 베이징올림픽에서 한국야구는 꿈같은 ‘전승 금메달’의 신화를 썼다. 사상 첫 올림픽 금메달을 자신했던 일본의 높은 콧대를 2차례(예선리그·준결승)나 꺾고 차지한 금메달이라 더욱 통쾌했다. 때로는 무모하리만치 과감하고 파격적이었던 그의 용병술이 적장에게는 예측불가의 혼란스러운 감정을 불러일으킨 결과인지도 모른다.

모두의 꿈은 이뤄줬지만, ‘우승 감독’이라는 그 자신의 꿈은 아직 ‘~ing’다. 올림픽 금메달을 따고도 한국시리즈와는 유독 인연이 닿지 않았던 까닭에 한층 더 절박하고 초조했을 마음을 다스리기 위해 ‘염력통암’을 부적처럼 달고 살지 않았을까. 그 때문에 늘 스스로에게 엄격하고, 쉽사리 범접할 수 없는 카리스마를 지닌 감독으로 인식되어온 것은 아닐까.

그날 라이온즈파크 원정팀 감독실로 기자를 안내하던 구단 직원은 무척이나 조심스러운 눈치였다. 평소 선수단은 물론 구단 직원들에게도 ‘호랑이 감독’으로 통하던 그다. 그러나 열혈남아인 그를 이제 당분간은 현장에서 볼 수 없게 됐다. 벌써부터 많은 팬들은 ‘달그림자’를 그리워하며 구단의 냉정한 처사에 반발하고 있지만 되돌릴 수는 없는 일이다.

김경문 전 NC 감독은 ‘한국시리즈 우승’이라는 꿈을 이루지 못한 채 중도 하차했다. 마산구장 감독실의 탁상달력에 손수 적어놓은 ‘염력통암’이라는 사자성어에는 그의 집념이 서려있다. 사진제공|NC 다이노스

KBO리그의 9번째 심장으로 탄생한 구단이 2013년 1군에 데뷔했을 때다. 한국시리즈 우승을 다투던 강팀의 감독 자리를 박차고 나온 그가 신생팀의 사령탑을 맡자 모두가 깜짝 놀라면서도 한편으로는 기대감을 품었다. 그러나 개막 7연패에 9연패를 더하는 등 4월을 4승1무17패로 마치자 우려감이 팽배했다.

당시 그 또한 “우리 선수들 중 과거 1군 붙박이가 몇 명이나 있는지 봐라. 대기타석에 들어갈 차례도 깜빡하는 선수가 있다”며 답답해했다. 그러나 ‘용장 밑에 약졸 없다(A good general will make good team)’는 말처럼 오합지졸이나 다름없던 팀은 일사불란하게 대오를 갖추기 시작했다. 5월 이후로는 무려 48승(3무55패)을 보태며 빠르게 1군 팀으로 탈바꿈했다.

시절이 시절인지라 그처럼 엄격한 이미지의 리더는 요즘 들어선 인기가 없는 형편이다. 그러나 지난 4년간 그가 지휘봉을 잡았던 제9구단은 매번 가을야구에 참가했다. 1군에 데뷔한지 4년째인 2016년에는 한국시리즈도 경험했다. 그를 믿고 따른 선수들은 물론 팬들까지 꿈인지 현실인지 긴가민가했던 성취다.

이 팀의 미래가 어떨지는 그 누구도 짐작할 수 없다. 또 그가 현장으로 복귀해 잠시 멈췄던 꿈을 향한 발걸음을 다시 재촉할 수 있을지도 알 길이 없다. 부디 ‘마음 편히 먹고’, ‘건강하게’ 잘 지내길 바랄 뿐이다. 그리고 환한 얼굴로 돌아와 10년 전 한국야구를 세상 가장 높은 곳으로 들어올렸던 것처럼 마지막 남은 자신의 꿈, 우공이산(愚公移山)의 소망을 꼭 이루기를 기대해본다.

정재우 기자 jace@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[속보] 강정호, 음주운전하더니..결국](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2018/06/05/90409541.2.jpg)

![공명 측 “어지러움 증상에 입원…곧 드라마 촬영 복귀” [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070566.1.jpg)

![몸집 키운 바이포엠, 김우빈♥신민아 소속사 인수 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070547.1.png)

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![대체 왜 이래? SBS 연예대상, 지석진 향한 기만의 역사 (종합)[DA:이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070320.3.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![‘25주년’ 보아, 재계약이냐 은퇴냐…SM은 공식입장 無 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/25/132069738.1.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![임지연, ‘연예인과 불륜’ 등 재벌회장 온갖 비리 폭로 (얄미운 사랑)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133059781.1.jpg)

![황희찬 ‘오늘은 꼭 이겨야 해’ [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070137.1.jpg)

![울버햄튼, 최악의 시즌 19G 연속 無승 [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070113.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0