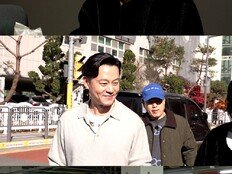

NC 양의지. 스포츠동아DB

2018시즌 종료 직후부터 2019시즌 시범경기 개막을 앞둔 현재까지 이번 스토브리그는 한국프로야구 역사에 특별한 의미가 있다. KBO와 한국프로야구선수협회가 앞서 합의해 자격을 부여한 공인 에이전트가 처음으로 선수와 구단의 계약에 공식적으로 참여한 첫 번째 스토브리그이기 때문이다.

그동안 프로야구 선수들은 에이전트제도가 도입되면 선수 권익보호가 크게 발전 될 것으로 기대했다. 프리에이전트(FA)를 포함한 연봉 계약 역시 전문성을 가진 에이전트가 선수를 대리해 좀 더 유리한 성과를 이끌 것으로 전망했다.

그러나 결과는 정반대였다. 한국 프로야구 FA시장은 이번 스토브리그에서 차갑게 얼어붙었다. 일부 선수들은 답답함을 호소하며 에이전트 대신 직접 협상 테이블에 앉기도 했다.

새로운 제도의 시행은 언제나 크고 작은 시행착오를 동반한다. 각 구단 프런트는 법률적인 지식으로 무장한 에이전트들의 협상력을 크게 경계했다. 하지만 막상 뚜껑이 열리자 결과는 구단의 압승이었다.

2017시즌 종료 직후 유명 야구 지도자의 아들인 2세 야구인 출신 에이전트 한 명은 정상급 FA선수들과 대리인 계약을 맺고 스토브리그 흐름을 주도했다. 비공인 에이전트였지만 강민호(롯데 자이언츠→삼성 라이온즈), 민병헌(두산 베어스→롯데 자이언츠), 손아섭(롯데 잔류계약)까지 전략적인 판단 속에 대형 계약을 연이어 성공시켰다.

각 구단은 이후 전략적인 대응 방법을 설계했다. 비슷한 시점에 한 명의 에이전트가 구단별 3명 이하, 전체 15명 이상과 대리인 계약을 금지하는 제도도 도입했다.

구단의 역습에 이번 겨울 에이전트들은 참패를 당했다. 한 구단 실무진은 20일 “WAR(대체선수대비 승리기여도) 계산은 경기 수 및 선수시장 환경이 전혀 다른 메이저리그와 우리 리그를 같은 조건으로 계산 할 수 없다”며“ 그러나 일부 에이전트는 메이저리그 공식으로 WAR을 갖고 와 일방적인 요구를 하다 망신을 당하기도 했다”고 털어놨다.

올해 FA자격을 획득한 한 투수 에이전트는 특급 투수 수준의 계약을 요구했다. 풀타임 선발 경험이 없어 구단은 FA 신청 자체를 의아해 했던 선수다. 결국 에이전트가 요구했던 계약기간은 반 토막이 났고 총액은 최초 희망금액의 20%도 안 되는 수준에서 최종 합의가 이뤄졌다.

물론 성공적인 계약을 이끈 에이전트도 있었다. 이예랑 대표가 이끄는 ‘리코스포츠’는 FA시장에서 두산 베어스와 SK 와이번스의 주전 포수 2명(양의지, 이재원)을 동시에 보유해 주도권을 갖고 협상을 이끌었다. 결국 양의지의 4년 총액 125억원(NC 다이노스 이적), 이재원의 4년 총액 69억원(SK 잔류)계약을 성공 시켰다. 오랜 기간 프로야구선수의 에이전트를 준비한 해당 기업 대표의 역량, FA시장 환경이 절묘하게 시너지효과를 보인 경우다.

에이전트 제도는 올해를 시작으로 더 깊이 뿌리를 내릴 전망이다. 그러나 제도적 제한 및 시장 환경, 리그의 폐쇄성이 더해진 특성상 여전히 주도권은 오랜 실무 경험을 가진 각 구단이 갖고 있다는게 야구계의 전반적인 평가다.

이경호 기자 rush@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[속보] 류현진, 난리난 근황…예상도 못해 '헉'](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2019/02/20/94208427.1.jpg)

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![라이즈, 새해 각오 공개…“큰 무대에 어울리는 그룹이 될 것” [일문일답]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133079044.1.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![범키, 국무조정실 산하 마약류대책협의회 민간위원 위촉[공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133079037.1.png)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![몸집 키운 바이포엠, 김우빈♥신민아 소속사 인수 [공식]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070547.1.png)

![대체 왜 이래? SBS 연예대상, 지석진 향한 기만의 역사 (종합)[DA:이슈]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070320.3.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0