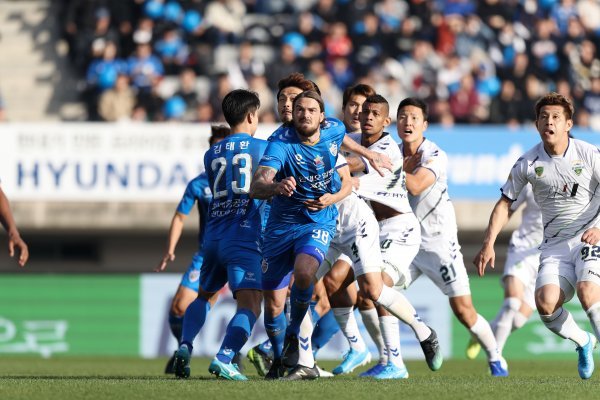

사진제공 | 한국프로축구연맹

요즘 K리그가 대박이다. 프로축구 보는 재미가 장난 아니다. 주위에선 “K리그가 이렇게 재미 있었냐”며 놀라는 눈치다. 그라운드 안팎이 뜨겁다. 최선을 다하는 선수들 모습에 박수가 절로 나온다. 그 박수와 응원 열기에 선수들은 더 열심히 뛴다. 이런 과정이 기름칠한 듯 매끄럽게 굴러간다. 경기력이 좋아지는 건 불문가지다. 그 덕분에 관중수도 크게 늘었다.

특히 올해 두드러진 건 숨 막히는 순위 경쟁이다. 그야말로 각본 없는 드라마다. 이제 단 한 경기만 남겨 놓은 가운데 아직도 우승이나 아시아축구연맹 챔피언스리그(ACL) 출전권이 걸린 3위, 그리고 1부 잔류 팀(10위)이 확정되지 않았다. 우승을 놓고 울산 현대와 전북 현대의 현대가(家) 싸움은 마지막까지 불꽃을 튀긴다. 3위를 다투는 FC서울과 대구FC의 정면 승부도 흥미롭다. 인천 유나이티드와 경남FC의 잔류를 위한 맞대결도 손에 땀을 쥐게 한다. 정말 보기 드문 살얼음판 레이스다. ‘역대급’이라는 데 이견이 없다.

이런 흥미진진한 시즌이 이뤄지는데 시스템도 한몫했다고 할 수 있다. 12팀으로 구성된 K리그1(1부 리그)은 스플릿시스템으로 운영된다. 이는 팀당 총 38경기 가운데 33경기를 정규 라운드로 치른 뒤 성적에 따라 상위 6팀과 하위 6팀을 나누는 방식이다. 파이널라운드에서 나머지 5경기가 진행된다. 이렇게 만든 건 비슷한 수준의 팀끼리 더 많은 경기를 해 팬들의 관심을 끌겠다는 판단이었다.

사실 1983년 출범한 K리그는 그동안 제도를 너무나도 많이 바꿨다. 처음 단일리그를 하다가 이듬해 전·후기리그 및 챔피언결정전을 도입했고, 그게 마음에 안 든다고 다시 단일리그로 돌아섰다. 또 다시 챔피언결정전으로 회귀하더니 4강 플레이오프(PO)를 도입하기도 했다. 이것도 시원찮았는지 단일리그 및 6강 PO를 들고 나왔다. 정말 변덕스러웠다. K리그 30여년의 일관성은 온데 간 데 없고, 기록을 비교하기조차 부끄러울 정도였다. 오랫동안 K리글 취재해온 나도 연도별 제도를 확인할 때면 헷갈리는 경우가 많다.

그러다가 채택한 것이 스플릿시스템이다. 스코틀랜드리그에서 힌트를 얻은 제도다. 그게 2012년의 일이다. 당시 프로축구의 인기는 바닥이었다. 대표팀 경기에만 관중이 몰리고, K리그는 썰렁했다. 축구 관계자들의 머릿속엔 어떻게 하면 팬들과 교감할 수 있을까하는 생각뿐이었다.

사진제공 | 한국프로축구연맹

물론 초창기 반발이 없었던 건 아니다. 하위리그로 떨어진 팀들이 관심권에서 멀어지고, 아울러 상위리그로 올라갈 수 있는 기회를 박탈당한다며 폐지를 주장하기도 했다. 하마터면 또 한번 누더기가 될 뻔했다. 하지만 K리그는 바꾸지 않았다. 스플릿이 올바른 길이라고 판단했다.

세상에 완벽한 제도는 없다. 또 어느 리그나 마찬가지로 순위가 일찌감치 결정되면 재미는 반감된다. 중요한 건 우리의 실정에 어울리는 시스템을 구축하는 일이다. 시즌 막판까지 긴장감을 주면서 흥미를 끌 수 있는 제도를 찾는 게 우리가 할 일이다.

이제 우리는 스플릿시스템을 8년째 운영하면서 어느 정도 자리를 잡았다. 유럽의 단일리그나 미국의 PO를 일방적으로 따라가지 않더라도 재미를 만끽할 수 있다는 걸 깨달았다. 부족한 건 보완해나가면 된다. K리그 구성원 모두가 자부심과 자신감을 가졌으면 한다.

최현길 전문기자·체육학 박사 choihg2@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![[단독] ‘신랑수업’, 재정비 시간 갖는다…시즌2 확정](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133059321.3.jpg)

![양세찬, PD들이 뽑은 웃음…‘런닝맨’ 9년 만에 프로듀서상 [SBS 연예대상]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133068821.1.png)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![임지연, ‘연예인과 불륜’ 등 재벌회장 온갖 비리 폭로 (얄미운 사랑)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133059781.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0