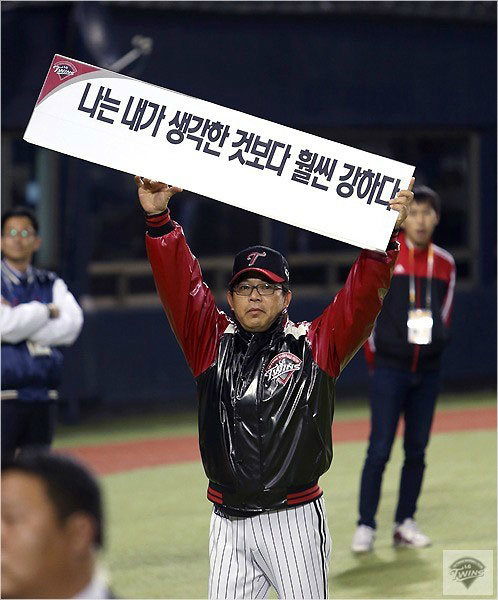

LG 양상문 감독. 스포츠동아DB

“지금 당장 성적이 안 나더라도 나중에 LG가 강팀이 됐을 때 그 초석을 다진 감독으로 기억이 된다면, 그걸로 좋지 않을까요?”

2015시즌을 앞두고 본격적으로 LG 사령탑을 맡게 된 양상문 감독의 포부였다. 양 감독은 “좋은 성적을 내겠다”고 하지 않았다. 항상 “LG를 강팀으로 만들겠다”고 했다. 물론 과정이 쉽진 않았다. 지난해에는 갑작스러운 변화에 선수들은 동요했고, 팀은 방향성을 잃고 9위까지 추락했다. 실패에 대한 비난은 오롯이 양 감독을 향했다. 그러나 양 감독은 신념을 꺾지 않았다. 지독하리만큼 단호했던 양 감독의 행보에 요지부동이던 팀도 조금씩 변해갔다. 올 후반기에는 양 감독이 구상했던 야구가 그라운드에서 발현되기 시작하면서 2014년에 이어 2016년에도 포스트시즌 진출을 확정지었다.

LG 양상문 감독. 사진제공|LG 트윈스

● “포스트시즌 자주 경험해야 우승도 가능”

양 감독은 “앞으로 LG는 포스트시즌을 자주 경험하는 팀이 돼야한다”고 말했다. 물론 10개 구단 모든 감독들의 목표는 ‘한국시리즈 우승’이다. 그러나 양 감독은 냉정하게 봤을 때 LG 전력으로는 당장 우승이 불가능하다고 판단했다. 일단 가을야구를 자주 하는 팀이 되는 것을 1차 목표로 잡고 움직이기 시작했다.

양 감독이 가장 먼저 한 일은 체질개선이었다. LG는 실력이 빼어난 베테랑들이 있었지만 그 뒤를 받쳐줄 수 있는 선수층이 너무 얇았다. 양 감독은 1, 2군을 두루 살피며 재능 있다고 생각된 선수들을 과감히 기용했다. 효과는 확실했다. 단순히 젊은 선수들을 발굴해낸 것뿐만이 아니다. 누구도 방심하지 못하는 경쟁구도를 만들었고, 선수들에게 실력만 보여주면 경기에 뛸 수 있다는 동기부여를 하면서 적극성을 갖도록 했다. “우리 선수들이 덕아웃에서 너무 얌전하다”던 양 감독의 걱정도 자연스럽게 사라져갔다.

LG 양상문 감독. 스포츠동아DB

● “LG는 10년, 20년 뒤에도 강팀이 되길”

LG는 이제 선수층이 두꺼운 팀이 됐다. 박용택 정성훈 류제국 등 베테랑들이 중심을 잡아주고, 젊은 선수들이 그 뒤를 받치면서 신구조화가 이뤄졌다. 경기 가용 인원도 많아졌다. 외야만 해도 김용의 채은성 문선재 이형종 안익훈 이병규(7번) 등 자원이 넘쳐나고, 내야에서는 양석환 유강남 등 새로운 인물들이 팀에 활력을 불어넣고 있다. ‘마무리’ 임정우와 ‘셋업맨’ 김지용이라는 단단한 필승조도 구성됐다. 가장 고무적인 부분은 이들이 앞으로 LG의 10년을 책임질 선수라는 점이다.

지난해 성적부진에 대한 화살이 쏟아졌을 때, 올 시즌 도중 잠실구장에 퇴진을 요구하는 현수막이 걸렸을 때 양 감독은 씁쓸한 입맛을 다셨다. 그러나 끝까지 소신을 굽히지 못하는 이유가 있었다. 양 감독은 “솔직히 감독을 하면서 조용히 있다가 갈 수 있다. 그렇게 되면 안 좋은 소리를 듣지 않아도 된다는 것을 안다”며 “그런데 그렇게 되면 팀에 미래가 없어진다. 누군가는 해야 할 일 아닌가. 내가 감독을 할 때 결과가 나오지 않아도 좋다. 나중에 LG가 포스트시즌에 자주 나가는 강팀이 됐을 때 초석을 다진 감독으로 기억된다면 그걸로 만족한다”고 했다. 양 감독의 뚝심은 통했다. LG는 2014년 때보다 더 단단해졌고, 강팀을 향한 힘찬 발걸음을 내디뎠다.

홍재현 기자 hong927@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[베이스볼 피플] ‘마무리 첫해 구원왕’ 김세현이 말하는 ‘변화’](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2016/10/04/80621831.2.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![[단독] ‘디렉터급 파격 대우 손흥민, LAFC 동료 추천권은 국내·외 3장 정도…겨울이적시장 개장, 누가 ‘SON 라인’에 합류할 것인가?](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/09/03/132311605.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0