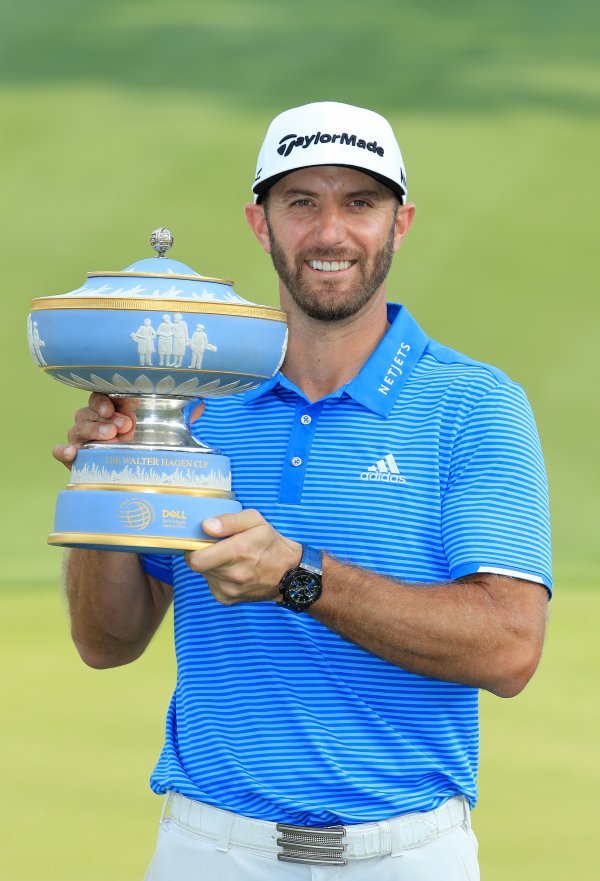

더스틴 존슨. 사진=ⓒGettyimages이매진스

존슨 vs 람 델 매치 장타쇼 시선 강탈

올해 430야드 벽 붕괴…장타 신세계

장타는 ‘골프의 꽃’으로 불린다. 월드골프챔피언십(WGC) 델 매치플레이 챔피언십 결승전에서 나온 더스틴 존슨(미국)과 존 람(스페인)의 화끈한 장타쇼는 그야말로 시선을 강탈했다.

27일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴골프장에서 펼쳐진 델 매치플레이 챔피언십 결승전. 시작 전부터 존슨과 람의 ‘대포’ 대결에 관심이 모아졌다. 둘은 미국프로골프(PGA) 투어에서도 내로라하는 장타자들이다. 드라이브샷 평균거리에서 존슨은 316.2야드, 람은 303.6야드다.

기대했던 화력 시범은 1번홀부터 제대로 나왔다. 존슨이 312야드를 날리며 시원하게 포문을 열자, 이에 질세라 람은 331야드를 날렸다. 2번홀에선 존슨이 320야드, 람이 309야드를 보내는 등 자존심 싸움이 시작됐다. 끌려가던 람은 6번홀에서 화가 난 듯 공이 부셔져라 때렸다. 자그마치 379야드를 날려 365야드를 보낸 존슨의 앞으로 걸어 나갔다.

압권은 12번홀. 파5(578야드)로 어지간한 장타자는 2온을 시도한다. 먼저 티샷한 존슨의 공이 424야드 지점에서 멈췄다. 도저히 넘지 못할 괴력처럼 보였다. 그러나 람은 존슨보다 무려 14야드를 더 멀리 보냈다. 438야드를 쳐 조별예전 2차전에서 마크 레시먼(호주)이 기록한 444야드에 이은 2번째 장타로 기록됐다. 존슨과 람의 거리를 합치면 무려 862야드.

존 람. 사진=ⓒGettyimages이매진스

골프에서 ‘드라이버는 쇼, 퍼트는 돈’이라는 말이 있다. 실수를 해도 더 큰 손해를 감수해야 하는 쪽은 드라이브샷이었다. 그러나 이제는 ‘드라이버도 돈’이 되고 있다.

2016∼2017시즌 PGA 투어 우승자를 살펴보면 300야드 이상의 장타를 날리는 괴력의 사나이들로 가득하다. 3승씩을 올린 존슨과 저스틴 토머스(미국)를 비롯해 람, 마쓰야마 히데키(일본) 등은 모두 드라이브샷을 평균 300야드 이상 때리는 장타자들이다.

장타는 점점 진화하고 있다. 새롭게 쏟아져 나오는 신무기와 나날이 발전하는 선수들의 기술이 더해지면서 한계를 뛰어넘는 신세계가 펼쳐지고 있다.

PGA 투어의 통계를 보면 시즌 최고 장타는 2014년 424야드(버바 왓슨), 2015년 428야드(브렌드 비스베르거), 2016년 414야드(저스틴 토머스)로 430야드의 벽을 허물지 못했다. 한계로 여겨지던 430야드의 벽이 올해 무너졌다(레시먼 444야드). 400야드 이상을 때린 선수도 2014년 왓슨 1명에서 올해는 10명을 넘고 있다. PGA 스타들이 공을 얼마나 더 멀리 날려 보낼지 지켜보는 것도 또 다른 재미다.

주영로 기자 na1872@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[속보] 치어리더 박기량, 문재인 옆에서… 충격 행보](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2017/03/28/83558752.1.png)

![[속보] 류현진이 드디어… 로버츠 감독 역대급 코멘트](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2017/03/28/83556490.2.jpg)

![‘25주년’ 보아, 재계약이냐 은퇴냐…SM은 공식입장 無 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/25/132069738.1.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![대체 왜 이래? SBS 연예대상, 지석진 향한 기만의 역사 (종합)[DA:이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070320.3.jpg)

![공명 측 “어지러움 증상에 입원…곧 드라마 촬영 복귀” [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070566.1.jpg)

![몸집 키운 바이포엠, 김우빈♥신민아 소속사 인수 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070547.1.png)

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![임지연, ‘연예인과 불륜’ 등 재벌회장 온갖 비리 폭로 (얄미운 사랑)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133059781.1.jpg)

![울버햄튼, 최악의 시즌 19G 연속 無승 [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070113.1.jpg)

![황희찬 ‘오늘은 꼭 이겨야 해’ [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070137.1.jpg)

![황희찬의 날카로운 돌파 [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070132.1.jpg)

![황희찬 ‘경기가 안 풀리네’ [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070118.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0