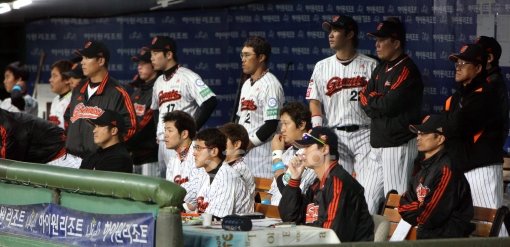

사직은 올해도 가을에 울었다. 5차전 패색이 짙어지자 덕아웃에서 롯데 선수들이 심각한 표정으로 그라운드를 바라보고 있다. 사직ㅣ박화용 기자 inphoto@donga.com 트위터 @seven7sola

■ 되돌아 본 양승호의 롯데

한때 꼴찌서 정규리그 2위 우뚝 서

대권기회 잡았지만 SK에 아쉽게 져

세밀한 작전·자율야구로 컬러 변신

강민호 장원준 김사율 성장 큰 수확

“포스트시즌 삼수생도 아닌 사수생인데, 이번엔 꼭 이길 수 있다”던 주장 홍성흔의 자기 최면은 끝내 이뤄지지 않았다. “오늘은 영업 때려 치우고 일찌감치 야구장 간다. 부산이 이긴다”던 한 택시 기사의 바람도 이뤄지지 않았다.

롯데가 또 한번 가을잔치에서 가슴앓이를 하고 말았다. 2008년부터 지난해까지 3년 연속 준플레이오프(준PO)에서 주저 앉았던 롯데는 올해 1989년 단일리그 이후 팀사상 처음 페넌트레이스 2위를 차지해 PO에 직행하면서 어느 해보다 큰 꿈을 꿨다.

1992년 한국시리즈 우승 이후 19년만에 대권을 차지할 수 있다는 희망을 가졌지만 PO에서 ‘가을 DNA’가 맹위를 떨친 SK에 결국 발목이 잡히고 말았다.

삼성 SK KIA 등 포스트시즌에 진출한 세 팀이 올시즌 꾸준히 상위권에 포진했던 것과 달리 롯데는 초반 한때 꼴찌까지 떨어지는 등 바닥을 경험한 뒤 7월 이후 급상승세로 반전, 팀창단 후 처음 4년 연속 가을잔치에 참가하는 의미있는 성과를 거뒀다. 시즌 초반 ‘양승호구’에서 어느 순간 ‘양승호굿’으로 바뀐 양승호 감독의 별명이 롯데의 한 시즌을 축약적으로 보여주고 있다.

선수들과 스스럼없이 소통하며 팀 분위기를 이끈 양 감독은 시즌 초반 시행착오를 인정하면서 팀을 추스르고 선수들의 장점을 최대한 이끌어내는 지도력으로 PO 직행을 이끌었다.

특히 양 감독은 전임 로이스터 감독과 달리 코치들의 재량권을 인정하고, 코치들이 스스로 알아서 선수들을 가르칠 수 있도록 했다. 이번 PO를 통해 ‘롯데가 달라졌다’는 얘기가 나올 수 있었던 가장 큰 원동력이다.

지나치게 공격적이던 타자들의 성향은 세밀한 작전야구를 펼칠 수 있는 자질로 바뀌었고, 단조로운 몸쪽 승부만을 펼쳤던 포수 강민호는 다양한 방법으로 투수들을 리드했다. 장원준이 개인 최다인 15승을 거두고, 김사율이 20세이브를 기록하며 마무리 투수로 자리매김하는 등 시즌 동안 전반적인 투수들의 성장도 확인했다. SK 김강민은 “실력이 없으면 정규시즌에서 절대 2위를 할 수 없다”고 했다.

내년에 롯데가 어떤 전력을 보일지는 좀 더 지켜봐야 한다. 1선발 장원준이 군에 입대하고, 프리에이전트(FA)가 되는 이대호가 잔류할 것이라는 보장도 없다. 그렇지만 롯데는 2011년, 확실히 진화된 모습을 보였다. 이번 PO는 ‘달라진 롯데, 짜임새 있는 자이언츠’의 힘을 과시했다. 내년에 롯데가 어떤 모습을 보일지 기대되는 것도 그래서다.

사직|김도헌 기자 dohoney@donga.com트위터 @kimdohoney

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![‘환승연애4’ 조유식이 밝힌 #회피형 인간 #9년 연애 #테라스 발언 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133427383.1.jpg)

![나비, 만삭에도 크롭탑 입고 청순…눈부신 D라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/25/133425173.1.jpg)

![‘환승연애4’ 박현지 “조유식과 ‘현커’ 아냐, X 재회 생각 컸다” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133427549.1.jpg)

![‘대환장 기안장2’ 역대급 라인업…김연경·이준호·카즈하 합류 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133431851.1.jpg)

![장원영, 안성재도 ‘생존’ 외친 요리 실력…못 하는 게 뭐야 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/25/133424774.1.png)

![장원영, 자서전 공개…이 책 읽으면 나도 장원영 되나요? [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/25/133424648.1.jpg)

![‘성매매 합법화 주장’ 김동완 “하고 싶은 말 했다”…당당한 마이웨이 [DA이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/23/133402411.1.png)

![‘김민희와 혼외자 출산’ 홍상수, 근황 공개 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/24/133409214.1.jpg)

![린 눈물 쏟고, 육두문자 터지고…역대급 무대 난리 (현역가왕3)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/25/133418137.1.jpg)

![심형탁♥사야, 子 하루 첫돌 공개…“건강하게 와줘 고마워” [SD셀픽]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133430316.1.png)

![전소미, 팬티만 입은 줄…과감한 숏팬츠 ‘각선미 대박’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133430024.1.jpg)

![‘환승연애4’ 박지현, 탈모 의혹 입 열었다…정원규 눈빛 꿀 뚝뚝 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133427730.1.jpg)

![‘환승연애4’ 박현지 “조유식과 ‘현커’ 아냐, X 재회 생각 컸다” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133427549.1.jpg)

![[SD 현장 라이브] ‘레전드’ 차범근 팀차붐 이사장이 건넨 당부…“축구로 받은 사랑을 꼭 갚는 선수되길 바라…북중미월드컵 나설 대표팀에도 응원을”](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133432060.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0