스포츠동아DB

한화 이상군 감독대행은 현역시절 프로 첫 시즌이었던 1986년 243.1이닝 동안 단 43개의 볼넷만을 허용했다. 선수로 전설적인 기록을 남긴 선동열 국가대표 감독은 프로 2년차였던 같은 해 262.2이닝 동안 볼넷 52개를 내줬다.

선수 시절 선동열. 사진제공|KIA 타이거즈

지금으로서는 도저히 상상하기 힘든 기록이다. 2017시즌 방어율 1위 두산 장원준은 7일까지 153.2이닝을 던져 볼넷 44개를 허용했다. 물론 달라진 리그환경 등 단순비교는 힘들지만 1980년대 특급 투수들의 정교한 투구를 오랜 시간이 지난 현재도 느낄 수 있다.

많은 야구팬과 현장 지도자들은 “현재 투수들이 과거에 비해 스피드는 훨씬 뛰어나지만 제구력은 평균적으로 떨어진다”고 말한다. 또 일반적인 생각과 달리 ‘스피드보다 오히려 제구력이 더 타고난 재능이 필요한 영역이다’는 이론이 많은 지지를 받고 있다.

현역 때 심판들의 스트라이크존을 설정하는 ‘교관’ 역할을 하기도 했던 이상군 감독 대행은 “지도자 생활 경험을 종합해 보면 제구력이 훈련으로 향상되기가 더 어렵다”며 “과거 투수들이 더 정교한 투구를 했다는 의견도 있지만 지금과 볼 스피드 차이가 컸다. 스트라이크 존도 넓었다. 그런 부분도 고려해야 한다”고 말했다.

이 감독대행은 특히 “지금은 스피드가 빠른 투수를 선호한다. 과거에는 워낙 강속구 투수가 적었기 때문에 컨트롤이 뛰어난 투수가 많은 기회를 잡았다”고 말했다. 제구력의 재능보다 스피드의 타고남이 신인 스카우트 때부터 더 환영받기 때문에 투수들의 스타일이 과거와 다르다는 의견이다.

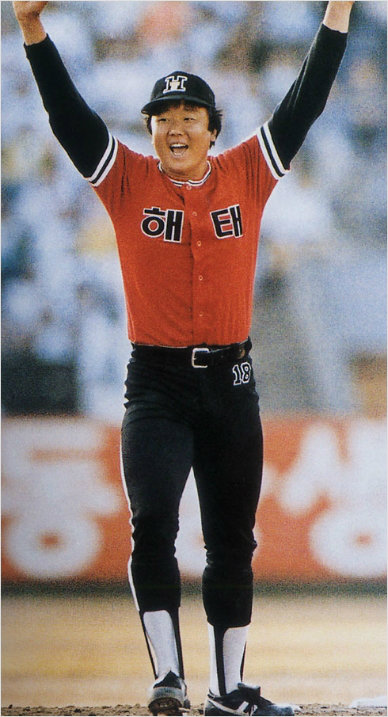

한화 선수 시절 이상군. 스포츠동아DB

현장 지도자들은 대체로 투수의 공 스피드는 절대로 노력으로 도달 할 수 없는 한계가 있지만 몸을 키우고 골반 회전, 밸런스 등을 잡으면 프로에서 4~5km 이상 빨라질 수도 있다고 본다. 단 제구는 향상을 위해 무엇이 필요한지 확실한 정립이 어렵다. 근력향상이 필요한 스피드와 달리 트레이너 파트의 역할 비중도 낮다.

스피드와 제구력 두 가지 능력을 함께 갖고 있었던 선동열 감독은 “제구력은 대학 때 대표팀에 뽑히면서 굉장히 좋아졌다. 일본에서는 스트라이크를 잡기보다 존을 살짝 벗어나 범타를 유도하는 공의 중요성을 많이 배웠다”고 자주 회상했다. 선 감독의 의견은 제구도 얼마든지 노력으로 크게 발전시킬 수 있다고 해석 할 수 있지만 최고의 유연성과 완벽한 투구 폼을 갖고 있던 선 감독의 사례라는 점을 감안해야 한다.

미국 마이너리그에는 시속 150㎞ 이상은 물론 160㎞를 던지는 유망주가 즐비하다. 그러나 상당수가 메이저리그에서 단 한 경기도 뛰지 못하고 마이너와 해외리그를 전전한다. 갈림길은 더블A에서 실전훈련이 시작되는 두 가지 변화구 제구력이다. 볼카운트 3B-1S에서 원하는 코스에 변화구를 던질 수 있어야 메이저리그 투수가 될 수 있다.

KBO리그는 시속 150㎞를 던지는 대형 고졸 투수들이 연이어 리그에서 실패를 맛보고 있다. 대부분 부상 혹은 제구에 치명적인 약점을 갖고 있어 프로의 벽을 넘지 못한다.

야구에서 수비는 하면 할수록 느는 대표적인 땀의 대가. 반대로 투수의 스피드는 신의 축복으로 바라본다. 그러나 정확한 투구도 아무나 쉽게 가질 수 없는 특별한 선물이다.

이경호 기자 rush@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[속보] ‘급성구획증후군’ 문근영, 상상 못한 충격 근황](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2017/09/07/86210186.1.jpg)

![트와이스 모모 파격룩…배 드러낸 채영과도 투샷 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133280865.1.jpg)

![클라라 근황 포착, 고윤정 빼닮은 비주얼 깜짝 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133280001.1.jpg)

![티파니, ♥변요한이 반할만하네…꽃보다 화사한 미모 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133278834.3.jpg)

![두쫀쿠보다 달콤한 신세경 미모…이 집 비주얼 맛집이네 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133278393.3.jpg)

![성유리, 옥바라지 끝…안성현 코인 상장 청탁 2심 무죄 [SD이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133284959.1.png)

![황재균, ‘아나운서 킬러’ 시절 소환됐다…손아섭 “그게 사랑?” [SD톡톡]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133284890.1.png)

![전도연, 이초희에게 ‘찐한’ 볼 뽀뽀 받았다…“사랑해요” 현장 포착 [SD셀픽]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133279051.1.jpg)

![클라라 근황 포착, 고윤정 빼닮은 비주얼 깜짝 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133280001.1.jpg)

![크리스티나 아길레라, 손으로 겨우 가린 파격 노출 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133264572.3.jpg)

![화사, 군살 따위 안 키운 잘록 허리 포착 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133277518.1.jpg)

![나나, 창문에 비친 속옷 실루엣…과감한 노출 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133266036.1.jpg)

![윤은혜, 연애 하나? 모래사장에 ‘사랑해♥’ 의미심장 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133281655.3.jpg)

![‘크러쉬♥’ 조이, 거울 셀카로 뽐낸 볼륨감…청순 글래머 정석 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133281310.3.jpg)

![트와이스 모모 파격룩…배 드러낸 채영과도 투샷 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133280865.1.jpg)

![‘51점·3점슛 14개’ 국내선수 역대 3위…허웅이 돌아본 기록의 순간 [SD 잠실 리포트]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/02/133284707.1.jpg)

![[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/NEWS/IMAGE/2026/02/02/133278697.3.png)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0