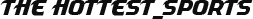

선동열 전 삼성 감독은 현역 시절 최대한 공을 앞으로 끌고 나와 던진 대표적인 투수였다. 투구폼이 전형적으로 낮게 앉아 길게 끌고 나가는 투구동작이었다. 앞다리를 뻗을 때 상체가 반대로 앞쪽으로 약간 숙여진 모습이다. 본인의 완벽한 균형을 유지한 결정적 자세다. 스포츠동아 DB.

착지때 허리·어깨, 포수향해 일직선 돼야

# 특강 1 | 일본식 스트라이드로 파워 유지법

지난주에 미국식 스트라이드와 일본 투수 스트라이드 형태의 다른 점에 대해 간단히 설명했다. 가장 크게 다른 점은 발을 들어 내딛는 동작에서 앞발→다리가 완전히 3루쪽으로 뻗어지는 형태와 키킹에서의 발, 다리의 각도를 그대로 유지하면서 스트라이드 하는 모습이다.

이런 투구 모습 중 미국식 형태는 발을 가장 높이 들어올린 다음(투수 개개인의 차이는 있다) 착지 지점까지 직선으로 내딛기 때문에 상체가 앞으로 넘어지는 느낌을 준다.

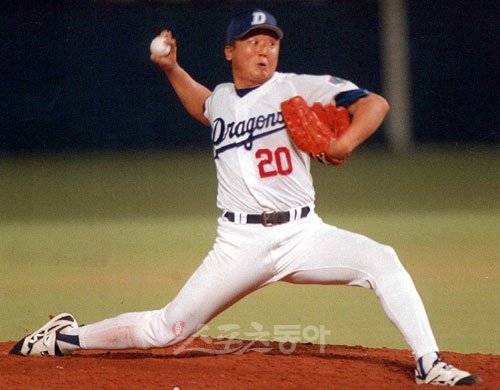

반대로 일본식의 투구 모습은 앞 다리를 가장 높이 들어올린 다음 스트라이드의 시작이 축이 되는 발이 먼저 지면쪽으로 내려가는 모습, 전체적인 자세가 갑자기 낮아지는 느낌을 받는 것이 또 다른 차이점이라 할 수 있다. 이런 투구 모습을 보고는 체중의 중심이 뒷발에 잘 남아있고 이렇게 잘 만들어진 체중(무게중심)을 앞으로 잘 전달하면 투구시 파워가 증가한다고 보고 있다.

그러나 이런 투구 메카닉은 자유족(앞발)이 착지 지점까지 직선 운동이 아니라 다리가 뻗어진 만큼 돌아나오게 되는 문제도 발생한다. 앞 다리가 돌아나오는 형태가 되면 자연히 허리도 돌게 된다. 이는 하체와 상체가 꼬여있어야 힘을 더 강하게 만들 수 있는데 힘이 낭비되는 자세가 될 수도 있다는 점에서 좋지 않다. 그런 이유로 이런 투구폼으로 공을 던질 때는 착지하는 순간 허리와 어깨가 목표 지점 포수를 향해 닫혀 있거나 일직선이 되어 있어야 한다.<사진 1 참고>

축족 덜 굽히는 폼, 상체근력 약할땐 피해야

#특강 2 | 미국식 스트라이드의 특징

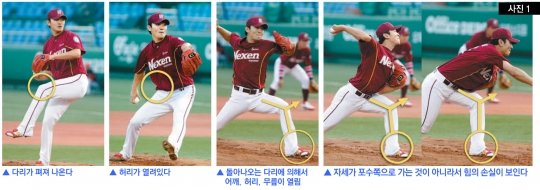

우리가 처음 야구를 (특히 투수의 투구폼)배울 때 일본의 영향을 받은 것은 사실이다. 지리적으로 가까운 것도 있었고 일본에서 배운 재일교포 선배들의 귀국, 그리고 메이저리그는 넘지 못할 벽이라는 선입견 등이 그 이유였다. 하지만 90년대부터 메이저리그와 교류가 시작되고 스프링캠프 등 그리고 인스트럭터의 합류 등으로 미국식 투수의 장점을 받아들이기 시작했다. 그러면서 축족의 내려앉는 동작을 줄이고 자유족을 펴지 않고 착지 지점까지 직선운동을 하는 형태의 투구 메카닉을 도입하며 새로운 시도를 하는 구단과 선수가 있었다.

이러한 투구 메카닉을 보는 국내 지도자의 시각은 하체를 이용하지 못하는 상체로만 공을 던진다고 얘기했고, 강한 상체근력이 없으면 따라하기 힘든 투구폼이라고 단정지었다(필자도 이 의견에는 동의하는 부분이 있음)

즉 예전부터 보고 배웠던 키킹 이후 스트라이드 시작시 낮게 앉았다가 다리를 뻗으며 길게 나가는 동작이 우리나라 투수의 성공적인 모습이었기 때문이다.

낮게 앉아 다리 길게 뻗는 폼 동양투수 애로

#특강 3 | 선동열 투구폼이 모범 답안일까?

선동열 전 삼성 감독의 투구폼이 전형적으로 낮게 앉아 길게 끌고 나가는 기본적인 완벽한 투구 동작이었다.

사진 2의 선동열 전 삼성감독의 현역시절 투구폼을 자세히 관찰하면 전체적으로 간단한, 간결한 투구폼이지만 신체의 모든 부분을 이용하는 밸런스쪽으로 더 안정감이 있는 투구폼이란 생각이 든다.

결국 심플하고 안정감이 있다는 것은 로스트 파워, 즉 힘의 소비가 가장 적절하며 일정한 투구폼을 만드는데 아주 적격이란 의미다. 그러나 신체적 조건이나 근력의 차이, 그리고 파워의 차이에 따라 동양인 투수가 습득하여 사용하기에는 굉장히 어렵다는 것은 부정할 수가 없다.

정상급 투수들 착지후 발목 각도 지면과 수직

#특강 4 | 피니시 동작에서의 완벽 밸런스 잡기

앞다리가 스트라이드 되면서 3루쪽으로 뻗어나오는 투수(우투수의 경우)들은 대부분 본인의 의지에 관계없이 신체의 밸런스를 잡기 위해 상체가 발이 뻗는 반대 방향인 1루쪽으로 넘어가게 된다.(공중에 줄을 매놓고 건너려 할 때 가끔 흔들리는 줄 위에서 균형을 유지하는 모습을 상상해 보시라)

좋은 밸런스를 만들어 피니시 동작까지 연결하기 위해서는 머리와 상체가 지면에서 앞뒤 좌우로 치우쳐지면 안된다고 강조한 것을 기억하실 것이다.

선동열 감독의 사진에서 앞다리를 뻗을 때 상체가 반대로 앞쪽으로 약간 숙여진 모습을 볼 수 있는데, 이 동작이 본인의 완벽한 균형을 유지한 결정적 자세이다. 상체가 뒤로 넘어가있고, 디딤발(앞다리)이 뻗어진다면 몸의 균형은 직선운동이 아니라 빨리 회전운동이 되고 만다. 초기 동작에서 파생한 이런 회전운동은 투구동작에서의 균형이 무너지고 힘의 손실이 발생되게 된다.

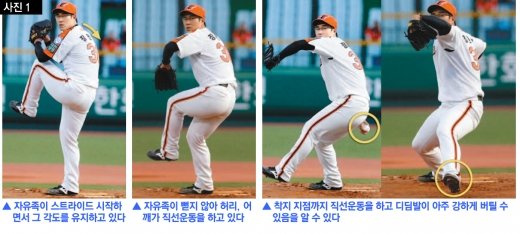

이러한 연결동작에서의 문제는 결국에 착지 후의 하체의 안정성에 문제가 생길 수밖에 없다. 스트라이드한 발의 방향과 위치, 그리고 무릎의 각도나 모습은 안정적인 하체가 만들어져있는지 확인할 수 있다.

메이저리그나 일본, 그리고 우리나라의 최정상급 투수들의 발 위치를 보면 착지된 후의 발의 모습은 약간 닫혀있는 느낌, 그리고 엄지발가락이 아주 강하게 땅을 짚고 있는 느낌이 있을 것이다. 그리고 앞다리의 무릎은 마찬가지로 목표지점보다 약간 안쪽에 위치되어 있고 발목의 바로 위쪽은 수직 방향이며 엄지 발가락 위쪽에 자리잡으면 가장 이상적이고 왼벽한 자세라고 말할 수 있다. <사진 3 참고>

전 롯데 감독·고려대 체육교육학 석사

![뉴진스 성희롱 논란… “상황 심각, 제재할 것” (전문)[공식]](https://dimg.donga.com/a/298/198/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/30/122836222.1.jpg)