사진제공|LG

LG 트윈스는 1990년 KBO리그로 들어왔다. 그해 바로 한국시리즈 우승을 했다. 당시 구단주가 20일 별세한 구본무 LG그룹 회장이었다. 야구단은 럭키금성이었던 그룹 CI를 LG로 바꾸는 난해한 프로젝트가 단기간에 성공하는데 큰 공헌을 했다. LG 트윈스의 ‘신바람 야구’가 파생시킨 젊고 친근한 이미지는 곧 LG그룹의 이미지였다.

구본무 구단주 체제에서 LG는 1990년에 이어 1994년 또 다시 한국시리즈 우승에 성공했다. 단기간에 신흥명문, 최고 인기구단 지위를 점했다. 야구인들은 투자만으로 될 일이 아니라고 입을 모은다. 구본무 회장의 인간적 매력은 관료제의 비효율을 걷어내고, 현장의 의욕을 북돋웠다.

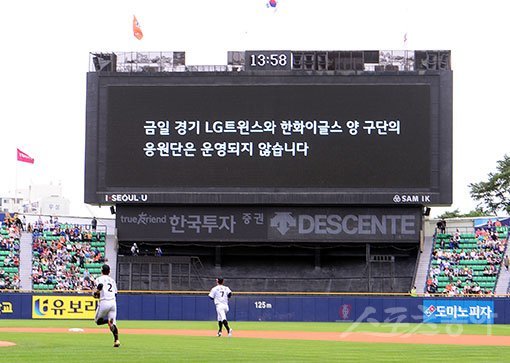

20일 서울 잠실야구장에서 ‘2018 신한은행 MY CAR KBO리그‘ 한화이글스와 LG트윈스 경기가 열렸다. 양팀 응원단이 LG그룹 구본무 회장의 별세를 추모하기 위해 응원을 펼치지 않고 경기가 진행되고 있다. 잠실 | 김종원 기자 won@donga.com

● 야구인들이 기억하는 인간 구본무

이광환 전 LG 감독, 이정훈 전 LG 코치는 구 회장의 별세 소식에 말을 잇지 못했다. 그들은 “소탈함과 배려”라는 공통된 증언으로 구 회장을 추억했다. “말 한마디를 해도 야구인들을 향한 애정이 묻어나신 분(이 전 코치)”, “프런트 고위층에는 무서운 분, 그러나 현장 야구인에게는 옆집 아저씨 같은 분(이 전 감독)”이라고 떠올렸다. 구단주 구본무는 현장을 존중했다. 야구 모르는 프런트가 간섭하는 일이 없도록 했다. 야구인들에게는 섬세한 관심으로 대했다. 1994년 우승 후, 구 회장은 롤렉스시계를 구단 금고에 넣었다. “LG의 다음 한국시리즈 MVP에게 이 시계를 선물하겠다”고 말했다. 그러나 아직까지 이 시계의 주인을 찾지 못하고 있다. 이 전 감독은 “LG 우승을 한 번 더 보시고 가셨어야 했는데…”라고 채 말을 잇지 못했다. 경남 진주 단목리 외갓집에 LG 선수단 전체를 초청해 윷놀이를 열기도 했다. LG 야구를 보고 싶어 어쩌다 잠실구장에 들를 때는 프런트에 알리지 않고 왔다. 외야석에서 홀로 야구를 봤다. 어떻게 알게 된 구단 직원이 부랴부랴 달려오면, ‘예우는 필요 없다’고 손짓으로 물리쳤다. 본부석에서 야구를 볼 때에도, 주위에 사람을 두지 않았다. 그에게 야구는 권력의 과시도 이미지메이킹 도구도 아니었다. 여느 사람들처럼 순수한 즐거움이었다.

20일 서울 잠실야구장에서 ‘2018 신한은행 MY CAR KBO리그’ 한화이글스와 LG트윈스 경기가 열렸다. LG 선수들이이 LG그룹 구본무 회장의 별세를 추모하기 위해 검은 리본을 달고 국민의례를 하고 있다. 잠실 | 김종원 기자 won@donga.com

● 따뜻한 LG, 조건 없이 한국스포츠를 돕다

“LG家 회장님들의 성(姓)씨인 구(具)자는 사실 공 구(球)자”라는 우스개 소리가 있을 정도로 스포츠 애호가였다. 구 회장은 야구 외에도 축구단 LG 치타스(현 FC서울)의 2대 구단주로서 마스코트 제작까지 챙겼다. 동생인 구본능 희성그룹 회장은 KBO 총재를 역임했다. 그리고 구본준 LG그룹 부회장 겸 LG 트윈스 현 구단주는 수년째 여자야구를 후원해오고 있다. 불모지나 다름없던 한국여자야구는 구본준 부회장의 지원이 없었다면 벌써 고사했을 것이다. 이밖에도 LG는 체조의 양학선, 스켈레톤의 윤성빈 등 비인기종목 선수들을 조건을 구하지 않고 지원해왔다. 이들이 세계적인 선수라서 돕는 것이 아니라 역경에 굴하지 않는 도전정신에 감화된 손길이었다. LG를 ‘착한 기업’ 반열에 올려놓은 ‘LG 의인상’도 비슷한 맥락이다. ‘어떻게 버는 것 이상으로 어떻게 쓰는가’를 고민했던 구본무 회장의 행적은 ‘큰 부자’란 무엇인지를 새삼 되새긴다.

김영준 기자 gatzby@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[속보] 오승환, 최악 투구로 '충격'..결국](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2018/05/18/90139667.2.jpg)

![[속보] 추신수, 놀라운 경기에 '난리'…역대급!](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2018/05/17/90127946.1.jpg)

![[베이스볼 브레이크] 한화, 30억원 아끼고도 승패마진 흑자전환 비결](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2018/05/08/89986184.4.jpg)

![몸집 키운 바이포엠, 김우빈♥신민아 소속사 인수 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070547.1.png)

![공명 측 “어지러움 증상에 입원…곧 드라마 촬영 복귀” [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070566.1.jpg)

![대체 왜 이래? SBS 연예대상, 지석진 향한 기만의 역사 (종합)[DA:이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070320.3.jpg)

![‘25주년’ 보아, 재계약이냐 은퇴냐…SM은 공식입장 無 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/25/132069738.1.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![임지연, ‘연예인과 불륜’ 등 재벌회장 온갖 비리 폭로 (얄미운 사랑)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133059781.1.jpg)

![황희찬 ‘오늘은 꼭 이겨야 해’ [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070137.1.jpg)

![황희찬의 날카로운 돌파 [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070132.1.jpg)

![울버햄튼, 최악의 시즌 19G 연속 無승 [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070113.1.jpg)

![황희찬 ‘경기가 안 풀리네’ [포토]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070118.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0