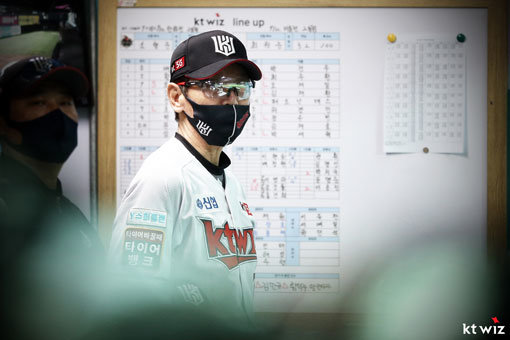

패배의식 개선. 이강철 KT 감독이 취임사에서 강조한 말이다. 결코 쉽지 않은 일이다. 하지만 이 감독은 2년 만에 완전히 달라진 KT를 만들었다. 사진제공|KT 위즈

흔히 야구를 ‘멘탈 게임’이라고 표현한다. 어느 종목이나 마찬가지지만, 타석이나 마운드에 서기 전부터 지고 들어간다면 좋은 결과를 내기 어렵다.

2018년까지의 KT 위즈가 그랬다. 2015년 야심 차게 KBO리그 1군 무대에 발을 내딛었지만 승보다 패가 훨씬 많은 시즌이 4년째 이어졌다. 그 기간 창단 이래 최고 성적은 9위. 그나마도 4년 연속 최하위 수모를 시즌 최종전에서 간신히 피해 만든 결과였다.

2019시즌에 앞서 KT 지휘봉을 잡은 이강철 감독의 최우선 목표도 패배의식 개선이었다. 이 감독은 취임식에서 “가을야구에 가는 것이 목표다. 다만 무작정 가을야구에 가겠다는 건 아니다. 젊은 팀이기 때문에 포스트시즌의 성취감도 느껴야 한다. 승리에 대한 자신감도 중요하다. 목표를 높게 잡았으면 좋겠다”고 강조했다. 이기는 맛에 익숙해지자는 주문이 취임사 첫 머리에 나왔으니, 이 감독이 이를 얼마나 중요시하는지 알 수 있었다.

4년의 아픔이 하루아침에 씻길 리 없었다. 이 감독은 지난 시즌을 2승10패로 시작했다. 100패에 대한 우려까지 나오자 이 감독도 쫓겼다. 하지만 평정을 유지하려고 애썼다. 스프링캠프 때 짜둔 계획이 어긋나자 곧바로 변화를 줬다. 이 감독은 “자존심을 부리다 성적이 떨어진다? 그럼 내 자존심이 더 떨어진다”는 말로 유연함을 드러냈다. 선발과 불펜을 오가던 주권, 정성곤 등에게 확고한 자리를 보장했고, 경험이 적은 김민혁에게 기회를 선언했다. 젊은 선수들이 쫓기지 않자 성적이 나기 시작했다. 여름 구단 최다인 9연승을 질주하는 등 점차 이기는 게 익숙해졌다. 시즌 막판 뒷심이 부족해 가을 문턱에서 내려앉았지만 결국 창단 첫 5할 승률은 달성해냈다.

승리가 익숙해진 KT 선수들은 올해 더욱 강해졌다. ‘클로저’ 이대은이 흔들리자 주권을 축으로 1.5~2군 불펜들을 적극 기용했다. 상대를 압도할 기량이 아니더라도 상대 유형의 상성 등을 고려해 최소한의 역할을 맡기면 된다는 철학이었다. 지난해 ‘강철 불펜’의 시작을 알렸다면 올해도 기존 주권, 김재윤 등에 조현우, 이보근, 유원상 등 양적 자원까지 늘렸다. 야수진에서 지난해 김민혁에 이어 올해 배정대에게 시즌 초부터 기회를 보장했고, 리그 최고 수준의 외야진 구축에 성공했다.

이제 상대 팀 선수들은 물론 감독들에게서도 “KT가 무섭다”는 말이 심심찮게 나온다. 만년 꼴찌 이미지는 지워진지 오래다. 이 감독도 가을야구를 확정한 22일 잠실 두산 베어스전 직후 “이제 평균 이상의 팀이 된 것 같다. 패배의식은 없다. 긴 연패도 시즌 초 한 번 이후 없었다. 선수들이 넘어선 것 같다”고 했다. ‘강철 매직’은 지금 지속 가능한 KT의 초석을 닦았다. 더디게 가는 시간 속, 이 감독이 채워갈 이야기는 잔뜩 쌓여있다.

잠실|최익래 기자 ing17@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![정지영 감독 X염혜란 ‘내 이름은’, 베를린국제영화제 초청[공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169212.1.jpg)

![소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133164240.3.jpg)

![손담비, 출산 3개월만에 17kg 빼더니…발레복이 ‘헐렁’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133156207.3.jpg)

![표예진, 5년 째 안고은…성장형 캐릭터로 공감[인터뷰]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133166502.1.jpeg)

![“기 받아 갑니다”…권성준·최강록, ‘흑백’ 우승자들의 조합 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133155685.3.jpg)

![‘논란 또 논란’ 박나래 인터뷰 공개 후폭풍…임금·전세대출 해명도 도마[SD이슈]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133152254.1.png)

![블랙핑크 리사, 섹시 터졌다, 골든 글로브 파티 올킬 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133153761.1.jpg)

![사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169543.3.jpg)

![[단독] 전북 전진우, 英 챔피언십 옥스포드 유나이티드行 임박…이적합의 & 막판 조율 中](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133168025.1.jpg)

![[SD 리뷰 in 장충] ‘블로킹과 분배의 힘’ 앞세운 IBK기업은행, GS칼텍스전 3-1 승리로 5연승 질주](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133168194.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0