통일전망대를 향하는 중 벚꽃이 만발한 고성군 화진포 해안도로에서 꽃비를 맞으며 잠시 숨을 고르고 있는 자전거 식객들. 모두들 이미 흠뻑 젖은 상태여서 쉴 곳을 고를 때 굳이 처마 밑이나 건물을 찾을 이유가 없었다. 주룩주룩 내리는 비에 꽃잎도 젖고 우리도 젖었다.

20. 양양∼고성 (마지막 구간) <하·끝>

통일전망대까지 남은 길 25km

천근만근 지친 몸 위로 퍼붓는 비바람

가로수 벚꽃잎은 눈물처럼 흩날리고…

동해바다에 지친 바퀴 씻고 다시 질주

화진포, 꽃의 항구에서 맞는 꽃비 세례

자전거 대장정 피날레를 축복하는 듯

금강산 남쪽 기슭 건봉사서 고별 식사

봄나물 비빔밥에 구수한 된장찌개,

자전거 식객 허전한 마음까지 달래줘

찬비에 젖어 달리다 고성 송죽리 젓갈·건어물 가게의 따뜻한 연탄난로와, 그보다 더 따뜻한 주인 할아버지의 인심, 그리고 막걸리 한 순배에 자전거 나그네들은 천근만근 노곤해졌다. 피할 수만 있다면 피하고 싶었다. 그러나 언제까지 이 곳에 머물 수는 없다. 우리에겐 가야 할 길이 아직 남아 있었기 때문이다.

할아버지네 젓갈가게에서 고성 통일전망대까지 약 25km. 앞으로 두 시간은 더 부지런히 밟아야 도달할 수 있는 거리다. 날이 궂어 밤은 여느 때보다 일찍 찾아올 것이었고 해가 저물기 전에 통일전망대에서 종지부를 찍어야 했다. 빗길로 다시 나갈 생각을 하니 너무도 끔찍해 젖은 양말을 다시 신고, 젖은 신발끈을 조여매는 손길이 한없이 느리다. 허영만 대장도 깊은 한숨을 쉬며 잠깐의 휴식을 아쉬워하고 있었다.

모진 마음으로 나선 길은 역시 비바람이 몰아쳤고 몸이 느끼는 시련은 상상했던 것보다 더 혹독했다. 이 구간은 길이 7번 국도 밖에 없어 달리는 자동차들이 고인 웅덩이 위로 질주하며 우리에게 수차례 흙탕물 세례를 퍼부었다. 그때마다 운전자가 눈 앞에 있다면 멱살이라도 잡고 싶은 심정이었지만, 지금 문제는 우리가 비오는 날 달리기엔 너무 위험한 국도 위에 있다는 사실이었다.

투덜대며 국도를 벗어날 궁리를 하고 있던 중 마침 다행히 거진 읍내에서 해변으로 마을길이 뻗어 있다. 비로소 안전한 길로 들어섰다는 안도감을 느끼며 거진항을 크게 돌아 화진포로 향하는 길은 퍼붓는 빗속에서도 호젓했다.

해변도로에 즐비하게 심어진 벚나무가 만개한 벚꽃으로 하얗게 뒤덮여 꿈 속을 달리는 듯 환각에 빠뜨린다. 절정을 이룬 벚꽃은 비에 젖어 하염없이 떨어지고 있어서 벚나무 아래를 지날 때 우리는 젖은 꽃비를 맞았다. 젖은 옷 위로, 또 자전거 위로 떨어진 꽃잎은 빗물이 접착제 역할을 해서 우리는 꽃무늬 옷을 입고 꽃무늬가 그려진 자전거를 타고 달리며 벚꽃철의 우중 라이딩에서만 가능한 특별한 경험을 만끽했다.

꽃잎은 도로에도 켜켜이 쌓여 거무튀튀한 아스팔트길은 온통 꽃으로 포장되어 있었고 자전거 바퀴에서는 빗물과 함께 꽃잎이 튀었다.

초도, 대진을 지나 마차진 해변에서 길은 다시 지긋지긋한 7번 국도와 합류했으나 휴전선 바로 아래인 동해안 북쪽 끄트머리의 국도에는 달리는 차가 거의 없어 국도가 주는 압박감은 없다. 명파리 이정표가 보이자 2년 전 강화도에서 출발할 때의 일이 떠오른다. 당시 우리는 동막해변을 지나며 자전거 앞바퀴에 바닷물을 적셨다.

“앞바퀴에 서해의 물을 적시고, 동해 끝에 도착하면 뒷바퀴를 적시는 거야. 그게 우리 여정의 완성이지. OK?”

앞에 놓인 먼 길을 어렴풋이 실감하면서 자전거를 바다로 끌고 들어가며 호탕하게 웃기도 했다. 이제 뒷바퀴를 동해 바닷물에 적셔야 하고 그 장소는 동해 최북단 해수욕장인 명파해변이었다.

그러나 계획과는 달리 명파해변은 들어갈 수 없는 금단의 땅이었다. 해안철책선이 버티고 섰기 때문이다. 한 주민을 붙잡고 물어보니 명파해변은 동해 최북단 해수욕장이 맞기는 하지만 여름 피서철에만 한시적으로 출입을 허용하고 나머지 기간엔 문을 닫고 군인들이 경비를 선다고 한다.

몹시 아쉬웠다. 휴전선에 가로막혀 북쪽의 땅은 그렇다 쳐도 대한민국 영토에도 금단의 지대는 곳곳에 있었던 것이다. 새삼 분단의 현실에 가슴이 시큰해진다.

철책 너머 명파해변에 파도가 밀려와 하얗게 부서지는 것을 잠시 숙연하게 바라보다 북쪽으로 더 달려 오후 4시36분 통일전망대 휴게소로 골인했다. 휴게소 주차장 관리인과 주변 상가 상인들이 빗속에 괴성을 지르며 들이닥친 일행을 이방인 바라보듯 뜨악하게 쳐다본다.

이 곳은 오랫동안 수많은 국토순례단과 자전거 여행자들의 종착점이어서 주민들은 우리 같은 사람들을 수없이 봐왔지만 이렇게 퍼붓는 빗속에 도착한 경우는 별로 없었던 모양이다.

마지막 구간에 내린 궂은 비는 줄곧 우리를 괴롭혔지만 최후의 순간 화진포에서 꽃비를 선사하며 위로했다. 화진포는 ‘花津浦’. 이름처럼 꽃의 항구에서 꽃비를 맞았으니 우리는 행복했다.

이튿날 마른 옷으로 갈아입고 서울로 가는 길, 홀가분해진 자전거 식객들의 마지막 성찬은 건봉사의 절밥이었다. 금강산 남쪽 기슭에 자리잡은 건봉사는 임진왜란 때 사명대사가 승병을 일으킨 곳으로 유명한 고찰이다. 온갖 봄나물과 도라지, 시금치, 김치볶음으로 감칠맛을 낸 건봉사 비빔밥은 뜨거운 시래기 토장국과 함께 나그네들의 속을 든든히 채워줬다.

점심 공양을 달게 비운 뒤 밥값은 해야 한다는 생각에 우리는 시줏간으로 몰려가 개수대에 가득 쌓인 수백개의 밥그릇을 정성스럽게 닦았다.

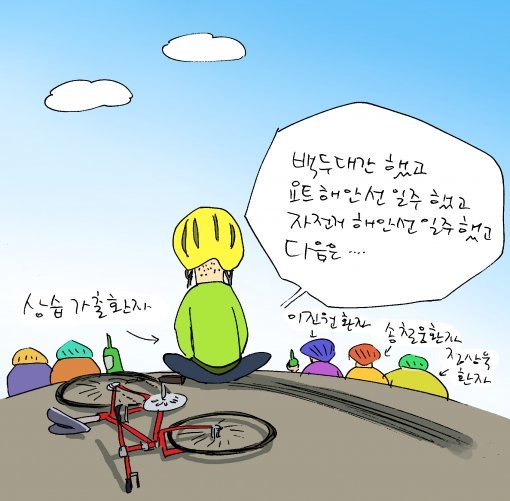

■ 허영만이 그린 한 컷 풍경

뒷간에 들어갈 때와 나올 때 생각이 다르다고 했던가? 마지막 날 저녁 식사 자리에서 우리는 또 다른 가출을 모의했다. 고성에서 강화도까지 휴전선을 따라가려던 당초의 계획을 다음 기회로 미뤄야 했을 만큼 이번 자전거 집단가출 일정을 부담스러워 한 멤버들이 자전거 여행이 끝나자마자 또 다시 가출병이 도질 기미를 보이고 있는 것이다. 자꾸 가출하게 되는 이 희귀병을 극복하기 위해 우리는 당분간 서로 떨어져 지내는 것이 필요할 것 같다.

※ 지금까지 ‘허영만의 자전거식객’을 애독해주신 독자 여러분께 감사드립니다.

글·사진|송철웅 아웃도어 칼럼니스트 timbersmith@naver.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![원진서 파격 터졌다, 아찔 비키니…♥윤정수도 상의탈의 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/25/133034522.1.jpg)

![송혜교 맞아? 못 알아볼 뻔…역시 천천히 강렬하다 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/25/133034684.1.jpg)

![수지, 예쁜 얼굴에 무슨 짓? 마구 구겨도 비주얼이 작품 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/24/133032726.1.jpg)

![블랙핑크 제니, 깊이 파인 가슴라인…아찔한 포즈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/24/133033379.1.jpg)

![김희정, 운동복 자태도 남달라…건강미 넘치는 바디 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/26/133045716.1.jpg)

![김희정, 운동복 자태도 남달라…건강미 넘치는 바디 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/26/133045716.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0