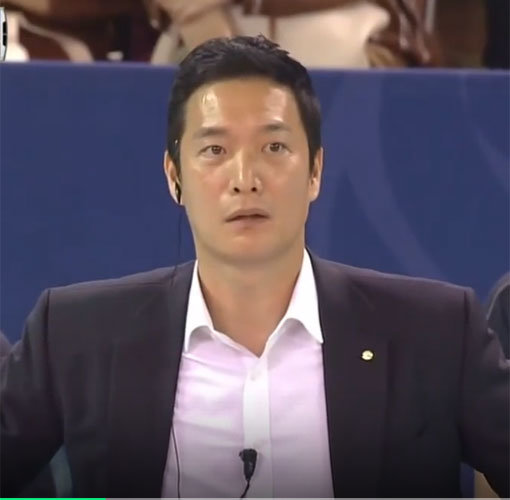

지난 23일 한국전력-우리카드 경기에서 오심이 나오자 아쉬움을 드러내는 김상우 감독. 사진|SBS스포츠 캡쳐

7월 출범한 KOVO(한국배구연맹) 새 집행부의 5대 과제에는 ‘심판 교육 시스템 강화’가 포함돼 있다. 그러나 첫 무대였던 9월 ‘2017 천안·넵스컵 프로배구대회 2017(이하 KOVO컵)’에서 심판이 우승팀을 미필적 고의로 정해버리는 ‘판정 참사’가 발생했다.

천안 유관순체육관에서 23일 열린 KOVO컵 남자부 결승전 한국전력-우리카드의 3세트. 한국전력 펠리페의 서브가 아웃됐음에도 진병운 주심과 선심은 주저 없이 인(in) 판정을 내렸다. 우리카드가 24-23으로 앞설 상황이 23-24 역전이 됐다. 우리카드 김상우 감독은 격렬하게 항의했다. 그러나 묵살됐다. 돌아온 것은 레드카드에 의한 4세트 벌점 1점이었다.

심판도 사람인 이상, 오심은 나올 수 있다. 비디오판독을 일찍 써버린 우리카드의 전술 미스도 있었다. 그러나 근본적 문제점은 이 결정적 오심이 불가항력적 사태가 아니라 예견된 인재(人災)였다는 것에 있다. 배구계 한 관계자는 “문제의 오심을 저지른 선심은 1년을 쉬고 돌아온 사람이다. 이런 선심을 지상파 TV에서 중계하는 KOVO컵 결승전에 배치한 것이 잘못”이라고 지적했다. 신임 주동욱 심판위원장 체제에서 KOVO는 심판진 육성에 공을 들이고 있다. 그렇더라도 KOVO컵 결승마저 테스트의 장으로 여긴 안일함이 KOVO컵에 결정적 흠집을 낸 꼴이다. 이 관계자는 “일부 구단들은 KOVO컵을 V리그를 위한 시범경기처럼 치른다. 그런데 KOVO마저 그런 식으로 이 대회를 여기는 것 같다”고 일갈했다.

사진|SBS스포츠 캡쳐

오심 후 사후대처도 논란거리다. 3세트 직후 KOVO의 그 누구도 오심을 해당 주심과 선심에게 알리지 않았다. 이러다보니 우리카드의 항의에 심판진은 ‘권위’를 침해당했다고 여기고, 벌점마저 부여했다. KOVO는 심판진에게 헤드셋을 지급해 소통을 강화했다고 ‘홍보’했는데 정작 필요할 때 오심인지 알려줄 시스템은 없었다.

김 감독과 우리카드 선수들이 KOVO컵 우승을 위해 들였던 노력과 고민, 투자의 시간들은 오심 하나로 상실됐다. 심판위원장 증언에 따르면 경기 직후 진 주심은 김 감독과 독대를 했다는데 정작 오심에 대한 사과는 없었다. 주 심판위원장이 우리카드 단장에게 ‘유감’을 전한 것뿐이었다. 주 심판위원장은 “해당 주심과 선심에게 V리그 3경기 출장 정지를 내리겠다”고 말했다. 수당을 받는 선심에게 약간의 금전적 불이익이 가는 것이 징계의 전부다.

배구인 내부에선 “터질 일이 터졌다”고 말한다. KOVO의 심판 처우는 4대 프로스포츠 중에서 가장 열악하다. 특히 선심의 연봉 수준은 심각하다. 일례로 선수가 은퇴하면 심판을 하지 않으려 한다. 대우가 이러니 책임감이 클 턱이 없다. KOVO는 “앞으로 잘 하겠다”고 넘기고 싶겠지만 구조적인 심판 자질 문제는 어제오늘의 일이 아니다. 비디오판독을 팀당 10회로 늘린다고 해결될 일이 아님도 증명됐다.

김영준 기자 gatzby@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![이동국 딸 설아 폭풍 성장 “언니 재시 복제중” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132915151.1.jpg)

![‘박나래 주사 이모’ A씨 “뭘 안다고…”, 심경글 삭제 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132917975.1.jpg)

![맹승지, 끈 끊어질까 걱정…넥타이 위치 아찔해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132908504.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![밥굶은 쯔양이 직접 돈쭐내러 간 곱창집 [SD튭]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132918757.1.png)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![“다 지나간다” 박미선, 암 투병 당시 미소 잃지 않았다 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132917714.1.jpg)

![박주현 파격 비키니, 복싱으로 다진 몸매 대박 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132916942.1.jpg)

![이동국 딸 설아 폭풍 성장 “언니 재시 복제중” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132915151.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0