프로야구 KBO리그는 정규리그에 비해 ‘가을잔치’의 이변이 적다는 특징이 있고(왼쪽 사진부터), 프로배구 V리그는 정규리그에서 높은 승률을 기록한 팀의 우승 가능성이 상당히 높았다. 개인종목인 남자 테니스의 라파엘 나달은 클레이코트에서 어마어마한 9할 승률을 보였다. 사진 | 스포츠동아DB·게티이미지코리아

Q. 공 크기와 승률은 비례? A. 정규시즌과 PO는 달라요!

야구 정규시즌선 1위 승률 6할대지만

KS에선 1위팀 우승 확률 압도적 높아

농구는 리그 1위-꼴찌 승률차 크지만

챔프전 최종 우승팀 바뀌는 이변 많아

테니스는 나달 등 ‘톱3’ 승률 압도적

골프에선 승률 10% 넘는 선수 5명뿐

스포츠계의 속설 하나. 구기종목의 승률은 공 크기에 비례한다. 공이 큰 종목일수록 강팀이 쉽게 이기고, 작은 종목일수록 이변이 자주 일어난다. 과연 그럴까.야구 정규시즌선 1위 승률 6할대지만

KS에선 1위팀 우승 확률 압도적 높아

농구는 리그 1위-꼴찌 승률차 크지만

챔프전 최종 우승팀 바뀌는 이변 많아

테니스는 나달 등 ‘톱3’ 승률 압도적

골프에선 승률 10% 넘는 선수 5명뿐

#프로야구 SSG 랜더스는 올해 개막 10연승을 달렸다. 프로야구 41년 역사에서 2003년 삼성 라이온즈와 타이기록이다. SSG는 2일 현재 승률도 0.760(19승1무6패)으로 단연 1위다. 시즌의 5분의 1밖에 돌지 않은 시점이지만 눈여겨볼 만하다. 역대 최고 승률은 1985년 삼성의 0.706.

국내 4대 프로종목 가운데 공이 가장 작은 야구에서 정규시즌 우승 승률은 통상 6할대 초반에서 결정된다. 특히 지난해 우승팀 KT 위즈의 승률은 0.563이었다. KT는 삼성과 동률을 이뤄 사상 최초로 시즌 145번째 엑스트라 경기를 치르고서야 정규시즌 우승을 확정했다.

그러나 이런 야구는 포스트시즌(PS)이 되면 이변이 확 줄어든다. KT는 지난해 한국시리즈(KS)에서 역시 사상 최초로 와일드카드 결정전부터 올라온 4위 두산 베어스에 한순간도 리드를 내주지 않은 채 4연승했다. 1차전 7회 1-1 동점이 가장 큰 위기였다.

4위나 5위부터 계단식으로 올라오는 PS를 치른 31년간 KS 4전승은 7번 나왔다. 모두 정규시즌 1위의 몫이었다. 반면 1위가 우승컵을 놓친 것은 5번에 불과했다. 1위의 4전승 우승이 역전 드라마보다 쉬웠다는 이상한 결론이다.

#31년간 26번 우승한 정규시즌 1위의 KS 승률은 0.665(111승5무56패)에 이른다. 우승을 놓친 5시즌은 제외한 수치다. 이는 1위가 정규시즌에서 거둔 승률 0.615(2473승79무1528패)를 제법 웃돈다. 특히 1위는 KS 상대와 정규시즌 맞대결에선 승률이 0.547(294승15무243패)에 불과했지만 가을잔치에선 펄펄 날았다.

반면 그동안 준플레이오프(준PO)에선 상위팀이 올라간 경우가 30번 중 16번, PO에선 31번 중 16번에 그쳤다. 5할을 겨우 웃도는 수치다. 이를 두고 야구계에선 계단식 PS의 폐해를 지적하곤 한다. 지난해 두산은 키움 히어로즈와 와일드카드 결정전 2경기, LG 트윈스와 준PO 3경기, 삼성과 PO 2경기 등 7경기를 치르고 KS에 올라왔다. 두산이 우승하는 것은 기적이라는 말이 나왔다.

메이저리그에선 와일드카드 제도가 도입된 1995년 이후 13개 팀이 월드시리즈에 진출했고, 7개 팀이 우승컵을 안았다. 많지도 적지도 않은 적당한 확률이다. 미국처럼 양대리그제에선 와일드카드 팀이 결정전만 1경기 더 치르면 되고, 8강 토너먼트부터는 공평한 조건에서 맞붙기 때문이다.

#가장 공이 큰 농구는 1위와 꼴찌의 승률 편차가 역시 크다. 지난달 정규리그를 마친 남자프로농구에선 1위 서울 SK가 승률 0.741(40승14패)인 반면 10위 서울 삼성은 0.167(9승45패)이다. 여자는 1위 청주 KB스타즈가 0.833(25승5패), 6위 부천 하나원큐가 0.167(5승25패)로 더 벌어진다.

농구는 야구와 달리 마치 양대리그제인 것처럼 PS는 남자가 6강 PO, 여자가 4강 PO를 치른다. 2일부터 SK와 3위 안양 KGC가 챔피언결정전을 시작한 남자의 경우 그동안 24번의 PS가 열렸는데, 정규리그 1위가 우승한 것은 12번으로 딱 절반이었다. 이미 KB스타즈가 통합우승을 달성한 여자는 30번의 PS(2007년까지 겨울‘여름리그가 있었다)에서 정규리그 1위가 22번 우승했다. 한때 최강으로 군림했던 인천 신한은행이 6시즌 연속, 아산 우리은행이 5시즌 연속 통합우승을 한 효과다.

이변이 별로 없을 것 같은 농구에서 최종 우승팀은 바뀌는 역전 드라마가 속출하자, 이번에는 1위가 어드밴티지가 좀더 있어야 하지 않느냐는 지적도 나온다. 6강 PO를 치르는 남자농구에선 1위와 2위가 4강으로 직행하긴 한다.

#축구와 배구는 어떨까. 여러분이 짐작한 결과와 엇비슷하다. 축구는 시즌 초반이긴 하지만 울산 현대가 승점 23(7승2무)으로 1위, 성남FC가 승점 5(1승2무6패)로 12위다. 야구의 승률로 따지면 울산은 1.000이고, 성남은 0.143이다. 지난해까지 사상 최초로 5년 연속 우승한 전북 현대는 승점 14(4승2무3패)로 4위에 머물러 있다. 전북은 지난해 승점 76(22승10무6패), 승률 0.786으로 우승했다. 축구는 무승부가 워낙 잦아 승률이 왜곡되는 현상이 일어난다. 또 1부와 2부리그의 승강 PO는 있지만, 2012년부터 PS 없이 정규시즌만으로 우승팀을 가리는 전통을 고수한다.

배구는 지난달 남자부 통합 챔피언에 오른 대한항공이 승률 0.667(24승12패), 여자부 정규리그 1위 현대건설이 0.903(28승3패)이다. 여자부에선 현대건설이 워낙 독주했다. 지난 시즌 1위 GS칼텍스는 0.667(20승10패)이었다. 배구는 야구와 같은 계단식 PS를 치른다.

참고로 메이저리그에선 양대리그가 정착한 1901년 이후 정규시즌 최고 승률은 1906년 시카고 컵스의 0.763이다. 아이스하키는 82경기 체제가 정착된 이후 1995~1996시즌 디트로이트 레드윙스가 세운 0.756이다. 이에 비해 농구는 1995~1996시즌 시카고 불스가 세운 0.878이다. 미식축구는 경기수가 적긴 하지만 2007시즌 뉴잉글랜드 패트리어츠가 16전승을 거뒀다.

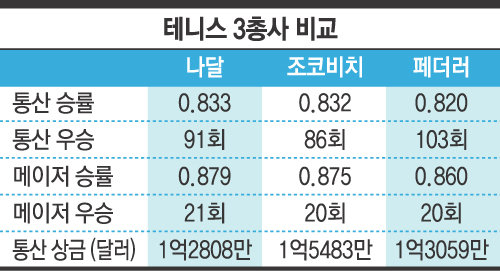

#개인종목은 어떨까. 테니스와 골프를 비교하면 쉽다. 라파엘 나달(36·스페인)은 로저 페데러(41·스위스), 노박 조코비치(35·세르비아)와 함께 역사상 가장 위대한 3명의 선수로 꼽힌다. 셋은 여전히 현역으로, 이들이 동시대에 경쟁한 것은 테니스계의 축복이다. 클레이코트에 특화돼 있고, 수비형 선수로 불리는 나달은 그동안 2인자의 이미지가 강했지만 1월 호주오픈에서 우승하면서 그랜드슬램대회 21회 우승, 통산 승률 0.833(1048승210패), 메이저대회 승률 0.879(298승41패) 등 여러 부문에서 라이벌들을 간발의 차로 제치고 1위에 올랐다. 물론 이번 호주오픈에는 2020년 US오픈 실격패에 이어 각종 구설수에 오르며 바람 잘 날 없었던 조코비치가 코로나19 백신접종 거부로 불참하긴 했다.

어찌됐든 나달의 기록이 얼마나 대단한 것이냐 하면, 8할대 승률과 3할대 우승 확률을 장착한 두 라이벌과 늘 맞닥트리면서도 20년간 변함없는 기량을 선보이고 있다는 점이다. 테니스계에선 한때 이들 트리오가 동시에 출전하면 우승자는 무조건 셋 중에서 나온다는 말까지 나왔다. 특히 나달은 클레이코트인 프랑스오픈에선 2005년부터 2020년까지 16년간 13번이나 우승했다. 클레이코트 통산 승률은 0.915(464승43패)에 이른다.

#골프는 테니스보다 공이 작은 만큼 우승이 녹록치 않다. 타이거 우즈(47·미국) 때문에 착시 현상이 생겨서 그렇지 우승 확률 10%를 넘긴 선수는 역대 5명밖에 안 된다. 우즈도 최근 0.222(369개 대회 82승)까지 내려왔다. 2013년까지 승률은 0.256이었다. 나머지 4명은 벤 호건(64승·0.213), 바이런 넬슨(52승·0.181), 샘 스니드(82승·0.140), 잭 니클라우스(73승·0.123)의 순이다. 테니스와 달리 이들은 모두 왕년의 스타들이다. 현역 2위는 로리 맥킬로이(20승·0.095). 11연승 신기록을 갖고 있는 스니드도, 메이저대회 최다승(18승)의 니클라우스도 우즈에게는 안 된다는 강력한 증거가 바로 이것이다.

장환수 동아일보 콘텐츠기획본부 기자 zangpabo@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![“자존심 부리면 XXX” ‘환연4’ 지연·우진, 재회 극적인 변화 있었다 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133498742.1.jpg)

![이재룡, 음주운전 CCTV 공개…사고 후 ‘속도 높여 도주’ [SD이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133501566.1.png)

![희승·엔하이픈·빌리프랩 ‘초유의 상생’ 새 모범 보였다[종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133501119.1.jpg)

![임영웅, 금발 변신에 팬들 ‘심쿵’…역대급 아이돌 포스 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133499451.1.jpg)

![전지현, 44세 애둘맘 맞아?…수영복 자태 “모노그램 최애” [SD톡톡]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133501688.1.png)

![‘엔하이픈 탈퇴→솔로 데뷔’ 희승 손편지 “회사가 제안, 큰 결심” [전문]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/02/22/131082154.1.jpg)

![서인국, ‘평생 남친’ 삼고 싶은 비주얼…‘남친미’의 정석 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133500650.1.jpg)

![제니, 고윤정과 초밀착 투샷…예쁜 애 옆에 예쁜 애 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133499937.1.jpg)

![솔라, 스커트 내려 입고 ‘치골’ 파격 노출…“언니 옷 여며” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/09/133488747.1.jpg)

![에스파 닝닝, 41kg 논란에 답했다…“몸무게 뭐가 중요해” [SD톡톡]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133478297.1.jpg)

![신슬기, 이 정도였어? 청순 글래머의 정석…발리 홀렸다 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133501091.1.jpg)

![서인국, ‘평생 남친’ 삼고 싶은 비주얼…‘남친미’의 정석 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133500650.1.jpg)

![신슬기, 이 정도였어? 청순 글래머의 정석…발리 홀렸다 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/10/133501091.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0