비 오는 날의 포항 죽도시장 수제비골목. 긴 의자에 앉아 수제비를 먹고 있는 사람들을 볼 수 있다.

포항 죽도시장엔 ‘수제비골목’이 있다

감자와 호박 없이 끓여낸 터프한 수제비

가격도 맛도 시간이 멈춘 듯한 5000원의 한끼

포항의 간판시장인 죽도시장에 가면 수제비골목이 있다. 서울 광장시장 빈대떡 골목의 수제비 버전이라고나 할까.감자와 호박 없이 끓여낸 터프한 수제비

가격도 맛도 시간이 멈춘 듯한 5000원의 한끼

죽도시장을 방문했다면, 가고자 하는 목적지가 있을 경우 맵을 켜자. 죽도시장은 당신이 생각했던 것보다 거대한 스케일의 시장이다. 수제비골목을 찾아 헤매다 결국 시장 통로에서 마주친 할머니에게길을 물었다.

할머니는 수제비골목 대신 다른 식당을 알려주었다. “훨씬 맛있다. 거긴 수제비에 감자와 호박도 넣어준다”는 것이 할머니의 주장이었다.

상당히 의심이 가는 조언이지만 일단 가보기로 한다. 어쩐지 점점 시장 외곽으로 빠져나가는 기분. 오가는 사람들의 숫자도 확연히 줄었다.

‘아무래도 이건 아니지’ 싶어 길을 되돌아나오려다 우리 일행을 주시하고 있는 할머니를 발견하고는 화들짝 놀랐다. 결국 할머니가 알려준 식당 앞에 도착. 슬쩍 식당 유리문 안을 들여다보니 직원으로 보이는 두 사람이 한가롭게 잡담하며 식재료를 손질하고 있다. 예상했던 대로다. 손님이 한 명도 없다.

발길을 옮겼다. 감자와 호박도 중요하지만, 우린 수제비골목을 찾아야 하는 것이다.

결국 맵을 켜고는 겨우겨우 수제비골목을 방문.

손님들이 여기저기 긴 의자에 앉아 우걱우걱 수제비를 먹고 있다. 나름 멋진 경험이 되겠지만, 아침부터 쏟아지고 있는 비가 시장 곳곳에서 뚝뚝 떨어지는 환경이기에 식당 안으로 들어갔다. 테이블이 3개쯤 있는 좁은 공간이지만, 시원하다.

밀밭분식의 수제비. 그릇에 수제비가 쌓여져 나온 듯한 비주얼이다.

수제비가 나왔다. 그렇다. 수제비골목의 수제비는 감자와 호박이 들어가지 않는다.

“진정한 수제비는 그런 거 없다”는 듯한 터프한 수제비. 멸치국물에 수제비를 왕창 말아놓은 비주얼이다. 수제비를 담은 그릇이 중(中) 사이즈 스테인리스 그릇이라 수제비가 ‘쌓여나오는’ 느낌이다. 테이블 위에는 깍두기, 다진양념, 잘게 썬 청양고추가 놓였다.

수제비 따로, 육수 따로의 맛이다. 국물이 전분으로 진득하지 않다. 과연 수제비와 육수를 따로 끓이고 있었다. 주문이 들어오면 사장님이 그제서야 수제비를 뗀다.

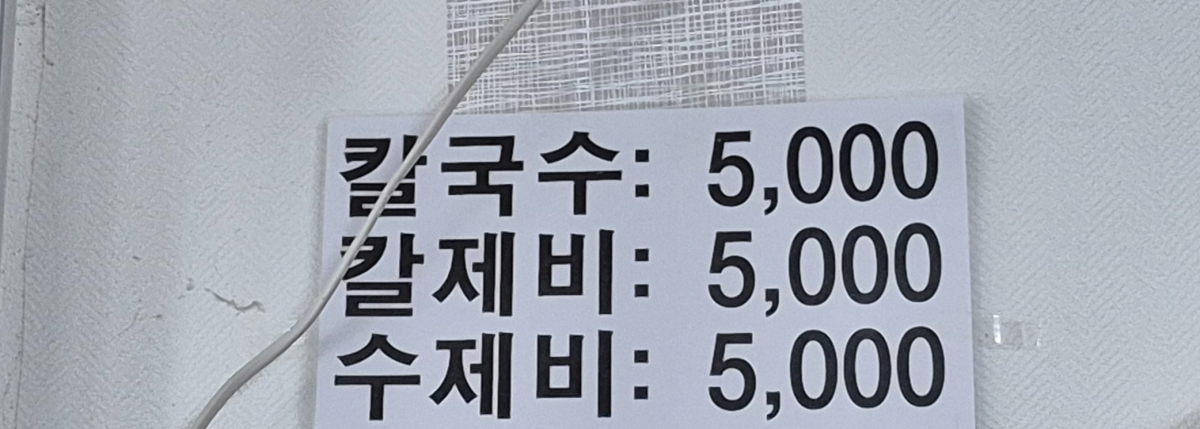

메뉴는 3개뿐. 수제비, 칼국수. 그리고 두 개를 적당히 섞은 칼제비. 그러니까 엄밀히 따지면 메뉴는 2개나 마찬가지다.

벽에 붙어 있는 메뉴. 맛도 시간도 멈춰버린 느낌이다.

수제비의 두께가 스마트폰 바꿀 때가 된 40대 직장인 A씨의 귀처럼 얇다. 이런 수제비는 수저로 푹푹 떠서 입안 가득 넣어 먹는 것이 맛있다. 가격이 눈을 의심할 정도로 싸다. 모든 메뉴가 5000원. 짜장면 7000원 시대에 5000원이라니. 가격도 맛도 시간이 멈춰버린 듯하다.

수제비 한그릇 먹고 나오다보니 건너편 가게 긴 의자에 앉아 수제비를 먹고 있는 할머니의 뒷모습이 어쩐지 낯익은 것 같다. 아닐 것이다.

[여밤시] 여행은 밤에 시작된다. 캐리어를 열고, 정보를 검색하고, 낯선 풍경을 상상하며 잠 못 드는 밤. 우리들의 마음은 이미 여행지를 향해 출발하고 있었다.

양형모 기자 hmyang0307@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![조진웅, 은퇴 선언…“질책 겸허히 수용, 배우 마침표” [전문]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/06/132913653.1.jpg)

![‘불법 의료 시술 의혹’ 박나래, 오늘(6일) ‘놀토’ 정상 방송 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/06/132913424.1.jpg)

![블랙핑크 리사, 뭘 입은 거야…파격 노출 착시 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132906328.1.jpg)

![올데프 애니, 끈 하나로 겨우 버텨…과감+세련 패션 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/04/132899350.1.jpg)

![조진웅 은퇴…“배우의 길 마침표” 불명예 퇴장 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/06/132913708.1.jpg)

![방탄소년단 정국-에스파 윈터 열애설, 커플 타투에 커플 네일?! (종합)[DA:이슈]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132907619.1.jpg)

![조진웅, 소년범 전과 의혹에 “확인 후 입장 밝힐 것” [공식입장]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132907713.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![맹승지, 끈 끊어질까 걱정…넥타이 위치 아찔해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132908504.1.jpg)

![전현무, 결별 심경 “광고 찍기 전날 헤어져” (전현무계획3)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/06/132913069.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0