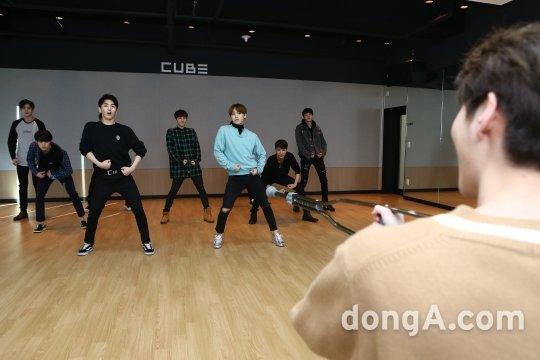

파이팅 넘치는 펜타곤, 사진|동아닷컴 방지영 기자 doruro@donga.com

그룹 펜타곤은 자타공인 큐브엔터테인먼트의 신형 엔진이자 미래 성장 동력이다.

큐브엔터테인먼트의 간판 아티스트였던 포미닛이 해체하고 비스트 역시 재계약여부가 불투명한데다가 비투비도 어느덧 데뷔 5년차에 접어들었다.

즉, 좋든 싫든 펜타곤에게는 - CLC와 함께 - 큐브엔터테인먼트의 미래를 이끌어 나가야하는 중책이 부여된 셈이다.

사실 이는 누구보다도 펜타곤 본인들이 더 잘 알고 있을 것이다. 이에 더욱 의욕을 불태우면서 데뷔 활동에 임한 펜타곤이지만, 일말의 아쉬움이 남는 건 어쩔 수가 없었다.

홍석은 “우물 안의 개구리였다가 나온 느낌이다. 준비를 잘했다고 생각했는데, 많은 변수가 발생하고, 경험하지 못한 걸 경험하니, 연습실 안에서 보여주는 퍼포먼스와 밖에서 보여주는 퍼포먼스가 다르다는 걸 확실히 알았다. 앞으로 더 익숙해지고 노련미가 생겨야한다는 생각이다”라고 데뷔활동의 소감을 밝혔다.

좀 더 구체적 ‘변수’가 어떤 것인지를 묻자 멤버들은 “거울을 보고 연습하다가 카메라를 모고 무대를 하니 대형 확인도 힘들고, 무대와 연습실 크기도 달라서 힘들었다. 특히 카메라가 수 십 번 바뀌는데, 놓치는 경우가 많았다. 첫 무대 때는 카메라만 찾다 끝이 났다. 연습실에서 연습하는 것과는 많이 다르더라”라고 아쉬움을 드러냈다.

실전처럼 연습중인 펜타곤, 사진|동아닷컴 방지영 기자 doruro@donga.com

단순히 시선처리나 퍼포먼스적인 문제가 아니라 큰 사고(?)로 이어질 뻔 한 경우도 있었다.

‘뮤직뱅크’에서는 펜타곤의 파워풀한 군무 덕에 유리바닥이 깨진 적이 있으며, 옌안은 무대에서 바지가 찢어져 바지를 잡고 춤을 추기도 했다.

또 진호는 “스페셜 무대로 ‘캔디’를 한 적이 있는데, 무대 의상이 멜빵 바지였다. 멜빵의 한쪽을 풀어 놓았는데, 퍼포먼스를 하면서 멜빵이 점점 늘어나는 거다. 살짝 밑을 보니 속옷이 그대로 보이더라. 다행히 무대를 마칠 때까지 다 내려가진 않았다. 그때 내려갔으면 아마도 징계를 먹을 수준이었다”라고 나름 아찔했던 순간을 떠올렸다.

무대도 무대지만 진짜 아쉬운 순간은 역시 신원의 부상이었다.

후이는 “데뷔를 준비하고 또 데뷔 활동을 하면서 팀워크를 넘어 전쟁터에서 싸우는 느낌, 전우애 같은 느낌이 생겼다. 예전보다 훨씬 더 눈빛만 봐도 아는 기분이다. 그러다보니 (부상이후) 신원이가 함께 못해서 진심으로 슬펐다”라고 털어놓았다.

신원 역시 안타깝기는 마찬가지였다. 신원은 “집에서 수시로 모니터링도 하고, 병원도 매일 가고 있다. 지금은 상태가 많이 좋아졌다. 목발 없이 걸을 정도다. 빨리 춤을 출 수 있도록 치료하겠다”라면서도 “솔직히 몸이 근질근질하다. 어쨌든 쉬는 시간을 받은 건데 쉬는 거 같지 않고, 갇혀있는 느낌이다. 되게 (심경이)복잡하다”라고 털어놓았다.

반강제적으로 TV 모니터링을 해야 했던 신원이지만 뿌듯함을 느끼기도 했다. 신원은 “방송을 보면 우리 팀만 보는 게 아니라 다른 팀의 무대도 보지 않나. 그렇게 보다보면 확실히 펜타곤은 뭔가 느낌이 있는 것 같다. 특히 ‘엠카운트다운’ 제주도 무대는 몇 번을 돌려 봤다”라고 팀원들에게 엄지를 치켜들었다.

그러나 신원은 곧 “그러면서 마음속에는 짜증이 났다. ‘나는 왜 저기 없고 모니터링을 하나’라는 생각에 그러더라”라고 ‘복잡한 심경’을 밝혔다.

열정적으로 연습중인 펜타곤, 사진|동아닷컴 방지영 기자 doruro@donga.com

물론 데뷔 활동이 내내 아쉽기만 한 것은 아니었다.

진호는 “음악방송을 하다보면 사전 녹화를 하기도 하고 생방송을 하기도 하는데, 녹화를 할 때면 팬들이 앞에 서서 응원해준다. 그런데 우리 팬들이라 그런지 응원 소리가 더 크게 들리더라. 그게 정말 사랑스럽고, 힘이 되고 그랬다. 거기에 신이 났다. 처음에는 스케줄에 지치기도 했는데, 무대에 올라가면 더 보람차고 제일 재밌고 그렇더라”라고 팬들의 사랑을 직접 느낀 게 이번활동의 최대 성과라고 밝혔다.

그렇다면 펜타곤은 데뷔 후 일상에서도 인기를 체감하고 있을까.

일단 키노는 “체감하는 일은 없던 거 같다. 직접적으로 느낀 적은 없다”라고 말했지만, 후이와 신원은 “느낀 적이 있다”라고 답했다.

후이는 “나는 한번 체감한 게 있다. 공항에 갔다가 ‘데뷔를 한 사람은 이런 건가’라는 기분을 약간, 조금이나마 처음 느껴봤다. 걸어가는데 (카메라)셔터소리밖에 안 나더라. 길에서 그렇게 사진 찍고 하는 경험이 태어나서 처음이라서, 우리를 좋아하는 분이 많이 계시는구나 하는 걸 느꼈다”라고 말했다.

멤버들을 지적하고 있는 신원, 사진|동아닷컴 방지영 기자 doruro@donga.com

신원의 경우는 더욱 디테일하다. 신원은 “원래 예전부터 회사에서 다치면 가는 병원이 있다. 이번에 부상을 당하고 병원에 가니까, 들어가자마자 선생님이 ‘기사 봤다. 올 줄 알았다’라고 기다리고 있더라. 그리고 기분 탓인지 모르겠는데 평소보다 더 정성스럽게 치료해주더라. 그때 약간 ‘아 이런 건가’ 하는 걸 느꼈다”라고 엉뚱하지만 디테일이 살아있는 인기 체험 에피소드를 밝혔다.

이제 갓 데뷔한 신인인 만큼 아직은 소소한 에피소드정도의 인기체험이지만, 펜타곤은 대세 반열에 오를 잠재력이 충분한 그룹이다.

일단 10명이라는 멤버수는 펜타곤이 가진 큰 무기중 하나이다.

실제 이던은 “(대규모 그룹의) 장점이 너무 많다. 단점이 없는 거 같다”라고 대규모 그룹의 장점을 강조했다. 다만 홍석이 “밥 먹을 때 메뉴”라고 하자 “무대에서는 단점이 전혀 없는 거 같다”라고 정정하기는 했지만 말이다.

이던은 “(무대에서)각자 가지고 있는 장점은 건 도드라지지만 못하는 건 다 가려지는 거 같다”라고 말했고, 홍석도 “10명이 닮은 사람이 없고 각자 색이 뚜렷해서 장점이 엄청 크다”라고 거들었다.

연습하다 신이 난 펜타곤, 사진|동아닷컴 방지영 기자 doruro@donga.com

단순히 인원수만 많다고 해서 성공가능성을 높게 점치는 건 아니다. 펜타곤은 작곡 능력을 갖춘 멤버가 이던과 키노, 후이까지 3명이나 되며, 키노는 데뷔곡 ‘고릴라’의 안무에도 참여했다.

여기에 중국인 멤버 옌안과 일본인 멤버 유토의 존재는 해외 진출의 길을 넓히고 있다. (실제 펜타곤은 데뷔 2개월 만인 12월 10일 오후 3시 일본 도쿄 토요스 피트에서 팬 쇼케이스 개최를 확정지었다)

괜히 이들이 ‘완성형 아이돌’이라고 자신 있게 이야기 하는 게 아니다.

이던은 “우리는 다양하게 하고 싶다. 자작곡으로 나올 가능성도 있다. 후이 형이 곡을 많이 쓰는데, 후이 형 스타일과 키노 스타일, 내 스타일이 다 다르다. 그걸 다 해보고 싶다. 누가 잘 어울리는지 다 해보는 게 맞다고 생각한다”라고 아직은 음악적으로 어떤 스타일을 고정시킬 생각이 없다고 말했다.

이어 후이와 키노는 “장르를 구분한다는 뜻이 아니라 그냥 자기 스타일이 있는 거 같다. 후이만 봐도 발라드를 썼다가 댄스를 써다가 그런다. 우리 음악과 퍼포먼스를 계속 하면서 차츰 펜타곤의 색을 구축하고 싶다”라고 자신들의 방향성을 밝혔다.

물론 ‘잠재력’이라는 것은 문자 그대로 아직 현실화 되지 않은 힘으로, 이것이 터질지는 날이 언제가 될지는 아무도 모른다.

그렇기에 펜타곤은 지금 당장은 차근차근 ‘인지도’의 목표치를 높여나갈 계획이다.

홍석은 “예전에는 포탈사이트에 ‘펜’을 치면 펜파인애플애플펜이 (자동 완성으로)제일 먼저 떴는데, 얼마 전에 우리가 먼저 뜬 적이 있다”고 말했고, 후이는 “지금은 다시 펜파인애플애플펜이 먼저 뜨는데, 일단 펜파인애플애플펜을 이기는 게 첫 번째다”라고 목표치를 밝혔다.

이어 홍석은 “‘펜타곤’이라는 단어가 사람들에게는 다른 의미(미 국방성)로 인식돼 있지 않나. 마음속으로는 그 펜타곤보다 우리 펜타곤이 유명해졌으면 좋겠다고 생각한다”라고 인지도의 최종목표도 함께 밝혔다.

끝으로 여원과 후이는 “다른 팀은 모르겠지만 우리는 매 무대마다 파이팅을 하고 올라간다”라며 “우리가 다 만들어서 하기 때문에 딱 펜타곤이라고 할 수 있는 모습이 나올 수 있도록 무대를 만들어가려 한다. 완벽함을 추구 하겠다”라고 ‘완성형’의 기준치를 점점 높여갈 것을 다짐했다.

사진·영상|동아닷컴 방지영 기자 doruro@donga.com

동아닷컴 최현정 기자 gagnrad@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[속보] 日 “지바 롯데, 이대호 실제 영입 리스트…” 충격](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2016/11/08/81217306.2.jpg)

![‘이병헌♥’ 이민정 “씻기 전에…” 얼굴 상처 왜? [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/17/132981859.1.jpg)

![‘부상’ 아이들 민니, 갈비뼈 도드라져…가죽 브라보다 눈길 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/17/132981624.1.jpg)

![키, ‘주사 이모’ 의혹 사과…모든 활동 중단에 방송가도 비상[SD이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/17/132987207.1.jpg)

![“후배 집에서…” 8년 불륜 관계, OOO에 덜미 (영업비밀)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/16/132973231.1.jpg)

![송혜교, 파격 숏컷…“두려울 게 없다” [화보]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/16/132973415.1.jpg)

![샤이니 키 ‘옷장털이범 리부트’도 업로드 중단 [공식입장]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2024/09/23/130079640.1.jpg)

![트와이스 사나, 속옷 시스루 ‘청순+섹시’ 반전 매력 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/17/132983820.1.jpg)

![연매협 상벌위 “박나래 해명+수사기관 철저한 조사 이뤄져야” [공식]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/15/132968205.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0