★디움의 한 줄

‘굴욕은 가수가 아니라 팬의 것이 되었다.’

연예인이 아닌 ‘우리’의 굴욕처럼 느껴질 때

기획은 누구를 위한 것인가

팬은 숫자가 아니다, 존중의 척도다

바비킴은 괜찮다고 했다. 팬들은 아니었다. ‘굴욕은 가수가 아니라 팬의 것이 되었다.’

연예인이 아닌 ‘우리’의 굴욕처럼 느껴질 때

기획은 누구를 위한 것인가

팬은 숫자가 아니다, 존중의 척도다

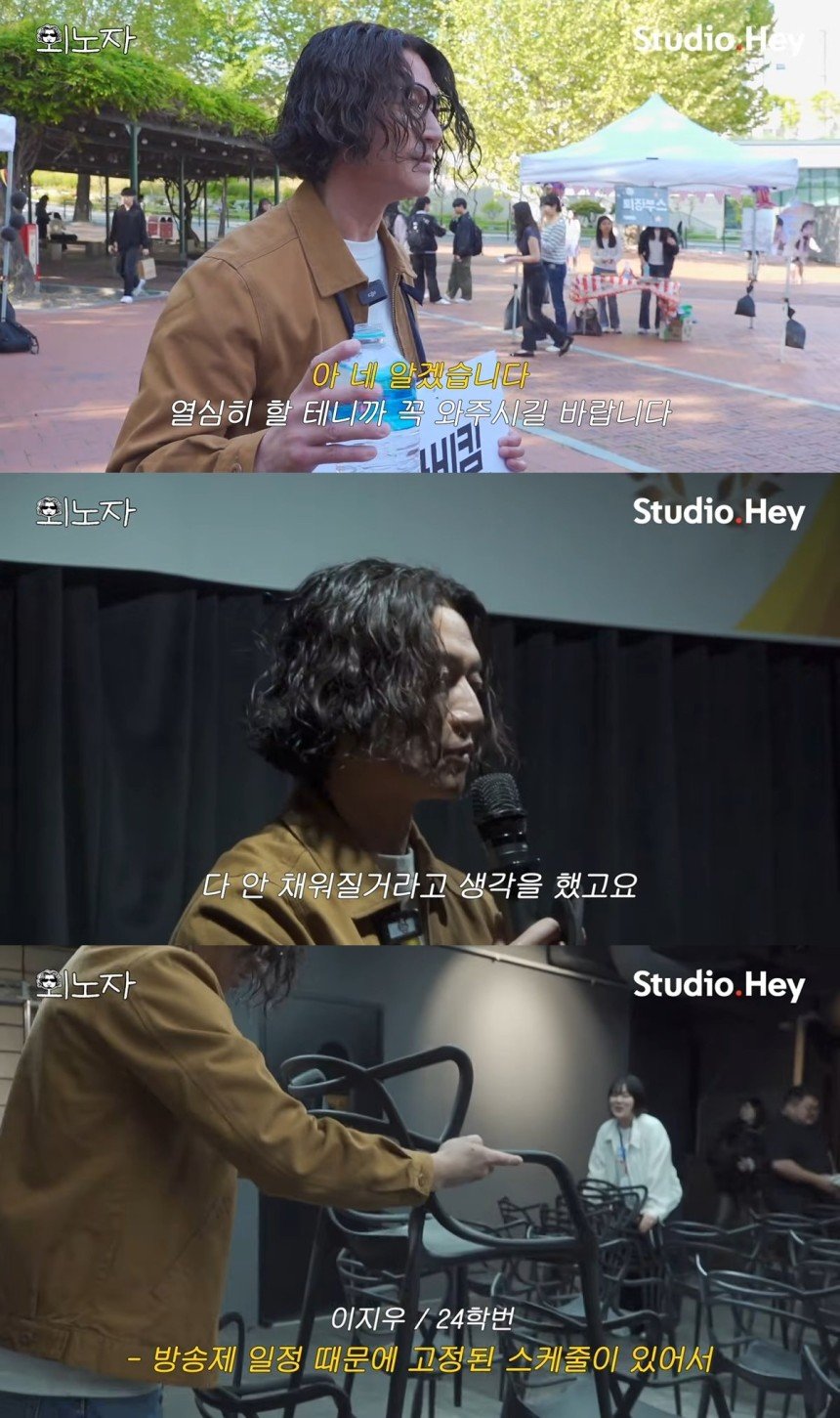

2시간 동안 캠퍼스를 돌며 구두로 관객을 모집해야 했고, 결국 모인 건 4명이었다. 공연은 취소됐다. ‘재미없는 결말’로 끝난 유튜브 예능 콘텐츠. 그런데 정작 팬들은 분노했다. “바비킴이 그런 취급 받을 사람이냐”, “기획이 사람을 바보로 만들었다”는 격한 반응이 쏟아졌다. 단순히 ‘사람이 없었기 때문’이 아니다. 이건 굴욕을 감정적으로 ‘공유한’ 순간이었기 때문이었다.

사회심리학에서는 ‘집단 동일시(ingroup identification)’ 개념이 있다. 사람은 자신이 지지하는 인물이 굴욕당하거나 조롱당할 경우, 그것을 개인적 모욕처럼 받아들인다. 바비킴을 좋아한다는 건 단순한 취향이 아니라 정체성의 일부로 연결된다. 때문에 그의 실패가 곧 나의 실패처럼 느껴진다. 이는 단순한 ‘연예인 걱정’이 아니라 ‘내가 창피한’ 감정이다.

기획이 문제로 지적됐다. 고려대학교 캠퍼스에서 관객 100명을 모으지 못하면 공연이 무산되는 조건. 이 ‘룰’이 사실상 바비킴에게는 모욕적인 장치였다는 것이다. 그리고 팬들은 그것을 꿰뚫었다. “이게 콘텐츠냐”는 말이 나올 법하다.

미국에서도 비슷한 사례가 있었다. 2011년, 미국의 싱어송라이터 레베카 블랙(Rebecca Black)은 유튜브 콘텐츠에서 과거 논란곡 ‘Friday’에 대해 자조적인 연출을 요구받았고, 팬덤의 반발로 영상은 삭제됐다.

음악 저널리스트들은 당시 “예능은 ‘자기반성적 유머’라는 이름으로 예술가를 희화화할 때가 있다”며 “하지만 팬덤은 그 허용선을 매우 날카롭게 감지한다”고 말했다. 바비킴의 게릴라 콘서트도 ‘실패해도 감동’이라는 스토리를 짜려다, 오히려 팬들의 분노를 샀다. 웃길 수는 있었지만, 웃을 수는 없었다.

4명의 관객 앞에서 공연이 취소됐다는 사실은 단지 숫자의 문제가 아니다. 철학자 마사 너스바움(Martha Nussbaum)은 ‘비인간화(dehumanization)’ 이론에서 “한 사람의 감정이나 존재를 무시당했다고 느낄 때, 사람은 쉽게 분노에 휩싸인다”고 분석했다.

4명이라도, ‘해줄 수 있는 공연’이었다면 이야기는 달라졌을 것이다. 하지만 콘텐츠는 결국 ‘취소’라는 드라마틱한 장면을 택했다. 슬픈 음악, 울컥하는 표정, 미련을 남긴 퇴장. 이 모든 구성은 하나의 드라마였지만, 팬들은 ‘숫자로 취급당했다’고 느꼈다.

‘존중받지 못했다’는 감정은 단지 바비킴에게만 향한 것이 아니었다. 팬들은 자신들을 향한 메시지로 해석했다. 그래서 더 아프고, 더 분노했다.

양형모 기자 hmyang0307@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![최수영, 위아래 과감 노출…♥정경호 놀라 넘어질듯 [화보]](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/23/131667878.1.jpg)

![나상현씨밴드 나상현, 성추행 논란 “술버릇…” [전문]](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/23/131669100.1.jpg)

![사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169543.3.jpg)

![‘선업튀’ 대박 난 김혜윤, ‘로코’ 웰컴백 “부담 반 기대 반” (종합)[DA:피플]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133171753.1.jpg)

![소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133164240.3.jpg)

![‘논란 또 논란’ 박나래 인터뷰 공개 후폭풍…임금·전세대출 해명도 도마[SD이슈]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133152254.1.png)

![블랙핑크 리사, 섹시 터졌다, 골든 글로브 파티 올킬 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133153761.1.jpg)

![제니, 입에 초 물고 후~30살 되더니 더 과감해졌네 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169711.3.jpg)

![사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169543.3.jpg)

![사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169543.3.jpg)

![“인천공항서 50만원 날렸다”…‘여행 필수템’ 이것 쓰레기 통에 [알쓸톡]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/16/133171330.2.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0