서현진

★디움의 한 줄

‘집만 보지 마라, 사기꾼은 서류를 노린다.’

서현진도 당했다. 그것도 청담동 복층 펜트하우스에서.‘집만 보지 마라, 사기꾼은 서류를 노린다.’

2020년, 배우 서현진은 강남 청담동의 고급 빌라를 보증금 25억 원에 전세 계약을 맺었다. 2022년에는 1억 2500만 원을 올려 재계약했다. 하지만 2024년 4월, 만기가 지나도 집주인은 전세금을 돌려주지 않았다. 서현진은 법원에 임차권 등기를 신청했고, 결국 강제경매 절차까지 밟게 됐다.

하지만 이 사건의 핵심은 단순히 ‘못 받은 돈’이 아니다. 주택의 겉모습이 아닌, 그 안의 ‘권리 구조’가 문제였다.

전세 사기꾼들이 쓰는 대표 수법은 바로 이것이다. 전세 보증금보다 집값이 낮은 ‘깡통주택’을 세입자에게 전세로 내놓는다. 그사이 집은 담보 대출, 가압류, 세금 체납 등 각종 권리 관계로 얽혀 있고, 세입자가 들어온 뒤 전세금은 빼돌리고 사라진다.

이 빌라 역시 마찬가지였다. 겉보기에는 고급 펜트하우스였지만, 이미 한 건설회사가 경매를 신청했고, 세금 미납으로 국가가 압류를 걸었다. 감정가는 28억 원이 넘지만 한 차례 유찰돼, 최저 입찰가는 22억 9900만 원까지 떨어졌다. 그만큼 보증금 회수도 위험해진다.

여기서 핵심이 되는 전세 사기 수법은 ‘순위 싸움’이다. 전세 계약을 먼저 했더라도, 등기부상 다른 권리가 앞서 있다면 보증금을 제대로 못 돌려받는다. 이걸 알면서도 집주인은 ‘등기부 등본을 보라’는 말은 절대 하지 않는다. 그저 ‘전세 잘 나간다’, ‘집 좋은 곳이다’는 말로 안심시킬 뿐이다.

또 다른 수법은 임차인을 ‘다중 세입자’로 쪼개는 방식이다. 하나의 집에 여러 명이 겹쳐 전세 계약을 하게 만들어, 나중엔 누가 먼저 계약했는지조차 불분명하게 만든다. 이럴 경우, 나중에 들어온 세입자는 보증금을 한 푼도 못 받는 상황이 벌어진다.

서현진은 선순위 임차인으로 권리를 보호받을 가능성이 있지만, 이미 집에 들어온 권리들이 너무 많다. 설령 낙찰자가 나타난다 해도, 그가 전세금까지 함께 부담해야 하기에 경매 자체가 어렵다. 한 번 더 유찰되면 최저가보다도 더 낮은 가격에 팔릴 수도 있다.

전세 사기는 ‘못 배운’ 사람을 노리는 게 아니다. 정보를 모르는 사람, 등기부 등본을 읽지 못하는 사람, 서류를 귀찮아하는 사람을 노린다. 고급 빌라든, 연예인이든, 그런 건 중요하지 않다. 수법은 정교하고, 피해자는 누구든 될 수 있다.

서현진의 사례는 전세 사기가 얼마나 정교하고 치밀한지를 보여준다. 이제는 ‘집값이 높다’는 이유만으로 안심해서는 안 된다. 등기부, 우선순위, 경매, 임차권 등기 같은 단어들이 생존의 언어가 된 세상이다.

양형모 기자 hmyang0307@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[단독]‘미우새’ 정석용 결혼 “응원에 감사, 예식 계획은 없다”](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/06/03/131736881.1.jpg)

![김준희, 51세 갱년기 고백…“손톱 지적에 이유 없이 눈물” [전문]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133164897.1.png)

![손담비, 출산 3개월만에 17kg 빼더니…발레복이 ‘헐렁’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133156207.3.jpg)

![“기 받아 갑니다”…권성준·최강록, ‘흑백’ 우승자들의 조합 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133155685.3.jpg)

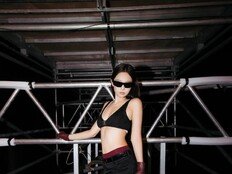

![블랙핑크 리사, 섹시 터졌다, 골든 글로브 파티 올킬 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133153761.1.jpg)

![블랙핑크 리사, 섹시 터졌다, 골든 글로브 파티 올킬 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/14/133153761.1.jpg)

![에스파 카리나, 니트 드레스 한장으로 파격 올킬 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/13/133147678.1.jpg)

![50대 이영애 민낯 美쳤다, 노하우 전격 공개 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/13/133150497.1.jpg)

![소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133164240.3.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0