“기록은 깨지기 위해 존재한다”고 한다. 그러나 깨지지 않는 불멸의 기록도 있다. 뉴욕 양키스 조 디마지오가 1941년에 세운 56연속경기 안타는 향후 경신이 불가능한 기록으로 평가받는다.

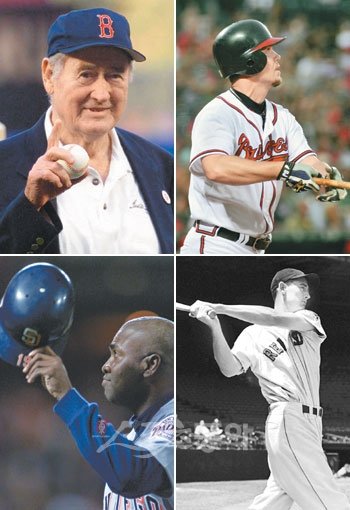

1941년 테드 윌리엄스가 마지막으로 작성한 꿈의 4할 타율(0.406)도 경신될 수 없는 기록 가운데 하나다. 66년 동안 숱한 도전을 받았지만 윌리엄스의 마지막 4할은 굳건히 버티고 있다.

올해 애틀랜타 브레이브스 스위치히터 치퍼 존스(36)가 4할 도전으로 팬들의 주목을 받고 있다. 17일(한국시간) 현재 타율 0.405를 기록하고 있다. 존스는 4월14일 5타수 3안타로 0.408에 올라선 뒤 이후 줄곧 4할타를 유지하고 있다. 11일 시카고 컵스전에서 존스가 타율 0.420을 유지하고 있을 때 ESPN의 데이브 오브라이언 캐스터는 “앞으로 타율 0.388을 기록하면 4할을 작성하게 된다”고 했다. 이에 대해 릭 서트클리프 해설자는 “5월에는 할 수 없다고 생각했다. 그러나 6월 들어서도 이 타율을 유지하고 있어 현재는 가능성여부를 나도 알 수 없다”며 조심스러운 전망을 했다.

그러나 전문가들은 대체적으로 존스의 4할 타율 가능성을 매우 희박하게 보고 있다. 미디어의 집중 조명을 받기 시작하고 심리적 부담감을 안게 되면 타율이 떨어지기 시작한다는 게 한결같은 지적이다.

○ 4할에 도전했던 타자들

윌리엄스 이후 가장 4할에 접근했던 타자로 1977년 로드 커류(미네소타 트윈스), 1980년 조지 브레트(캔자시스티 로열스), 1994년 토니 그윈(샌디에이고 파드리스)을 꼽는다. 커류는 0.388로 눈물을 삼켰고, 브레트는 0.390, 그윈은 0.394에 머물러 4할 도전에 실패했다. 모두 좌타자라는 공통점을 갖고 있고, 3000안타 작성과 함께 은퇴후 명예의 전당에 가입한 강타자들이었다.

커류는 77년 6월26일 0.403으로 올라서 7월10일까지 0.401을 유지한 뒤 이후 3할대로 떨어졌다. 통산 7차례 타격왕에 오른 커류는 발이 빨라 한 시즌에 내야안타를 30개씩 일궈내 4할 도전에 이점을 안고 있었지만 마의 벽을 넘는데 실패했다.

‘파인 타르’로 유명한 브레트는 10년 단위로 3차례 타격왕을 차지한 강타자다.

파인 타르 사건은 83년 7월24일 뉴욕 양키스와의 경기에서 브레트가 홈런을 때린 뒤 빌리 마틴 감독이 ‘배트에 규정보다 많은 파인 타르가 묻었다’고 어필해 홈런이 번복된 사건이다. 나중에 홈런으로 재 인정됐다.

80년 시즌 브레트는 시즌 출발이 좋지 않았다. 5월을 간신히 0.301로 마쳤다. 그런 뒤 후반기들어 방망이가 불을 뿜었다. 8월17일 드디어 4할에 진입하면서 미디어의 주목을 받기 시작했다. 이 때는 브레트가 윌리엄스 이후 4할타자에 등극하는 분위기였다. 9월19일 오클랜드전에서 5타수 2안타를 때려 정확히 4할을 작성했다. 그러나 다음날 4타수 무안타에 그치면서 타율은 0.396으로 주저앉았고 결국 0.390으로 아쉽게 시즌을 마쳤다.

94년 ‘히팅 머신’으로 통하는 토니 그윈의 4할 도전을 막은 것은 상대 투수가 아니었다. 선수단 파업이었다.

현재 모교 샌디에이고 스테이트 감독으로 있는 그윈은 “타격감이 참으로 좋았었다. 가능성이 있었다”며 지금도 아쉬워한다. 그윈은 이 해 초반부터 타격 상승세였다. 5월 초반에 0.419까지 끌어 올렸고 이후 줄곧 0.385 이상을 유지했다. 8월2일 6타수 3안타를 작성해 0.390을 만들면서 4할 가능성을 예고했다. 그윈은 테드 윌리엄스가 자신의 후계자로 꼽았던 타자다. 그러나 8월11일 휴스턴전에서 5타수 3안타로 0.394의 타율을 만든 뒤 노사협상 결렬로 시즌은 막을 내리고 말았다.

○ 4할 작성에 걸림돌은

올해 36살의 베테랑 존스는 메이저리그 역대 스위치 타자 가운데 통산 타율이 가장 높다. 통산 0.310의 타율로 역대 메이저리그 최고 스위치타자로 꼽히는 미키 맨틀(0.298). 피트 로즈(0.303), 에디 머레이(0.287)보다 타율이 앞선다. 좌타석 타율은 0.312, 우타석은 0.334로 좌우 타격감각이 큰 차이가 없다.

그렇다면 4할 작성에 가장 큰 걸림돌은 무엇일까. 윌리엄스 이후 가장 늦은 시즌까지 4할을 유지했던 브레트는 ‘미디어와의 전쟁’이라고 지적한다. 2000년 7월20일까지 4할을 만들었던 노마 가르시아파라(보스턴 레드삭스) 역시 이에 동감한다.

브레트는 훗날 “8월부터 매경기 월드시리즈 취재처럼 기자들이 따라다니는데 심리적 부담이 컸다”고 회고했다. 가르시아파라는 “나는 그 때 기자들에게 타율에 관해서 물어보려면 내앞에서 사라지라고 그랬다. 기자들이 몰려와서 타율을 묻는데 나의 목표는 팀이 이기는 것이었다”며 기자 상대의 어려움을 토로했다.

현재 존스에게도 이런 조짐이 보이고 있다. 벌써 스포츠일러스트레이티드지와 뉴욕 타임스 기자가 존스를 전담으로 취재하고 있다. 후반기에도 4할이 유지될 경우는 지금보다 더 많은 취재진이 몰려들게 뻔하다.

LA=문상열 통신원

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

김영희, 축의금 갈등 끝 母와 절연까지…“내 돈은 돈이 아니었나” (동치미)

김영희, 축의금 갈등 끝 母와 절연까지…“내 돈은 돈이 아니었나” (동치미) 공유, 출국길에 무슨 일?…공항서 여권 놓쳤다

공유, 출국길에 무슨 일?…공항서 여권 놓쳤다![제니, 입에 초 물고 후~30살 되더니 더 과감해졌네 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169711.3.jpg) 제니, 입에 초 물고 후~30살 되더니 더 과감해졌네 [DA★]

제니, 입에 초 물고 후~30살 되더니 더 과감해졌네 [DA★] 강남, 첫 마라톤이 북극…7시간 완주 가능할까? (극한84)

강남, 첫 마라톤이 북극…7시간 완주 가능할까? (극한84)![소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/15/133164240.3.jpg) 소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★]

소유진, ‘방송복귀’ ♥백종원과 투샷 공개…여전한 부부 케미 [DA★] ‘흑백요리사’ 정호영, 김숙과 요리대결서 패? 대이변 (사당귀)

‘흑백요리사’ 정호영, 김숙과 요리대결서 패? 대이변 (사당귀) 엄태웅, 발리 가족사진 속 미소…♥윤혜진이 남긴 한마디

엄태웅, 발리 가족사진 속 미소…♥윤혜진이 남긴 한마디 ‘둘째 득녀’ 조정석, ♥거미와 사는 집 공개…호텔급 주방 눈길

‘둘째 득녀’ 조정석, ♥거미와 사는 집 공개…호텔급 주방 눈길 허가윤, 친오빠 사망 후 발리행…“내일 죽어도 후회 없게”

허가윤, 친오빠 사망 후 발리행…“내일 죽어도 후회 없게” 김지민, 이웃에 항의했다가 반전…“진짜 배신감 느꼈다” (사이다)

김지민, 이웃에 항의했다가 반전…“진짜 배신감 느꼈다” (사이다) 진태현, 2세 계획 멈춘 뒤 제주行…“시들지 않게 할 것”

진태현, 2세 계획 멈춘 뒤 제주行…“시들지 않게 할 것” 임영웅 잠실웅바라기스쿨, 팬심이 만든 600만원의 기적

임영웅 잠실웅바라기스쿨, 팬심이 만든 600만원의 기적 최진혁·오연서, 단둘이 빈 회의실? 아찔 스킨십 (아기가 생겼어요)

최진혁·오연서, 단둘이 빈 회의실? 아찔 스킨십 (아기가 생겼어요) 안영미, 두쫀쿠 먹방 올렸는데…“얼굴 너무 핼쑥해”

안영미, 두쫀쿠 먹방 올렸는데…“얼굴 너무 핼쑥해” 홍선영·홍진영 자매, 파타야서 신승훈 만났다…“너무 멋있어 잠 못 자”

홍선영·홍진영 자매, 파타야서 신승훈 만났다…“너무 멋있어 잠 못 자” 유재석, 유럽行 앞두고 결단…630만 항공권 사비로 “우리 돈이 편해” (풍향고2)

유재석, 유럽行 앞두고 결단…630만 항공권 사비로 “우리 돈이 편해” (풍향고2)![사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/16/133169543.3.jpg) 사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★]

사쿠라, 실크 드레스 입고 우아美 폭발…은근한 볼륨감까지 [DA★] 이민우 “의붓딸이 우리 눈치 봐”…둘째 공개 후 꺼낸 말 (살림남)

이민우 “의붓딸이 우리 눈치 봐”…둘째 공개 후 꺼낸 말 (살림남)

댓글 0