■ 가요계, 레퍼런스와 표절 사이

특정 곡 거론하며 작곡 요구 비일비재

결국 ‘너무 많이’ 참고할 때 표절 시비

가요계에서 표절 논란은 만성질환과도 같다. 시도 때도 없이 증상이 나타난다. 누군가의 신곡이 나오면 누리꾼은 의혹을 제기하고, 느낌이 비슷한 기성곡을 제시한다. 그러는 사이 표절 검증은 신곡의 ‘통과의례’가 됐다.

‘레퍼런스’(reference)가 음악계에 만연한 탓이다. ‘레퍼런스’란 어떤 곡을 ‘참고’해 곡을 만든다는 의미다. 무심중간 악상이 떠올라 멜로디를 써내려가는 경우도 있지만, 창의력이 벽에 부딪히다보면 특정 곡을 참고해 비슷하게 노래를 쓰게 되는 경우도 많다. ‘오마주’이든, 상업적 의도이든 레퍼런스는 자연스럽게 이뤄진다.

또 음반제작사가 작곡가에게 특정 곡을 거론하며 그와 비슷한 분위기로 만들어 달라고 요구하는 일도 비일비재하다. 더욱이 5일∼20일 정도의 ‘기한’을 주게 되면 작곡가는 순수한 ‘참고’의 범위를 벗어나게 된다.

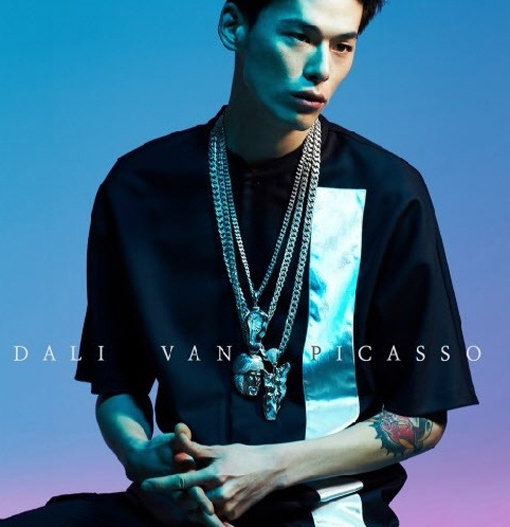

가요계에서는 “대놓고 표절하는 사례는 이제 없다. 레퍼런스를 얼마나 심하게 하느냐에 따라 시비가 나올 뿐”이라고 한다. 이효리의 ‘겟 차’는 브리트니 스피어스의 ‘두 섬싱’을 ‘너무 많이’ 참고한 탓에 표절 시비가 거셌다.

‘모방은 창조의 어머니’라는 말처럼 누군가에게 영향을 받고, 레퍼런스로 활용하는 건 자연스러운 현상이다. 한때 표절논란에 대한 작곡가들의 해명 키워드가 됐던 ‘장르의 유사성’은 레퍼런스에 대한 음악인들의 공감대를 드러낸 부분이다. 하지만 그마저도 창의력을 발휘해야 온전한 창작품으로 인정받을 수 있다고 관계자들은 말한다.

강태규 대중음악평론가는 “음반제작사가 전문 작곡가들에게 곡을 의뢰하는 환경에서는 레퍼런스가 표절로 이어지는 원동력이 될 수 있다”면서 “창작자가 표절에 대한 자기검열을 철저히 해야 하고, 음반제작사도 필터링의 기능을 갖춰야 한다”고 말했다.

김원겸 기자 gyummy@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![역시 ‘충주맨’…김선태, 유튜브 개설 하루 만 65만 돌파 [DA이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/04/133460051.1.jpg)

![랄랄 또 성형…심각하게 부은 얼굴에 ‘딸도 기겁’ [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133457659.1.jpg)

![에스파 윈터, 슬립 차림 고혹적 분위기…색다른 느낌 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133456570.1.jpg)

![‘육상계 카리나’ 김민지, 성형설 입 열었다 “저도 이렇게 예뻐질 줄…” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133454063.1.jpg)

![문가영, 어깨라인 드러낸 오프숄더…청초 비주얼 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452786.1.jpg)

![지드래곤, ‘대마초 논란’ 탑 13년 만 컴백에 ♥…“설렌다” [SD톡톡]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/04/133460213.1.jpg)

![샤라포바, 이탈리아서 뽐낸 수영복 자태…몸매 여전해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452477.1.jpg)

![샤라포바, 이탈리아서 뽐낸 수영복 자태…몸매 여전해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452477.1.jpg)

![문가영, 어깨라인 드러낸 오프숄더…청초 비주얼 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452786.1.jpg)

![이채영, 화끈한 노브라 패션+키스마크…언니 옷 여며요 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/28/133440678.1.jpg)

![‘44kg’ 감량했던 김신영 “돌아왔다” 입 터진 근황 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/01/133442467.1.jpg)

![남지현 촬영장 현실 폭로…“감독님이 ‘못생긴 X’ 이라 불러” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/04/133460337.1.png)

![씨스타 다솜, 복근 말도 안 돼…청순미 벗어던지고 과감 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133458373.1.jpg)

![고아성, 해외 이동 중 폭설에 위급상황 “차 미끄러져 패닉” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133458063.1.jpg)

![‘환승연애4’ 백현, 전 여친 박현지 X룸 생수의 진실 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133457729.1.jpg)

![캐나다 行 ‘이휘재♥’ 문정원, 4년 만 근황…“어느새 3월” [DA이슈]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/04/133459538.1.jpg)

![에스파 윈터, 슬립 차림 고혹적 분위기…색다른 느낌 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133456570.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0