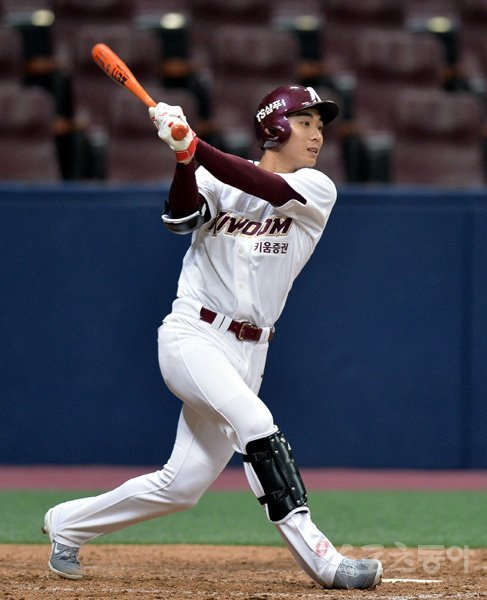

프로 첫해인 2017년부터 지난해까지 2년간 센세이션을 일으켰지만 이정후의 갈증은 해소되지 않았다. 올해로 3년차를 맞이하는 그는 ‘계산이 서는 선수’를 목표로 하고 있다. 왼쪽 어깨 부상도 완벽히 털어버리며 개막전 합류 가능성을 높이고 있다. 스포츠동아DB

‘타격 기계’ 이정후(21·키움 히어로즈)는 어느덧 한국야구의 현재이자 미래로 훌쩍 성장했다. 하지만 이정후의 목마름은 해소되지 않았다. 스스로를 여전히 ‘계산이 서지 않은 선수’로 칭하며 꾸준함을 다짐했다.

이정후의 첫 등장은 ‘센세이션’이었다. 휘문고를 졸업하고 프로 유니폼을 입은 2017년 전 경기(144경기)에 출장해 타율 0.324, 111득점을 기록했다. 신인왕은 당연한 결과였다. 신인이 아닌 중고참급 선수가 만든 기록이라고 해도 충분히 박수를 받을 만한 활약이었다.

2년차 징크스는 가뿐히 격파했다. 지난해 109경기에서 타율 0.355로 펄펄 날았다. 부상으로 한 달 이상 빠졌지만 규정타석을 채웠고, 첫 골든글러브까지 수상했다. 이정후는 “주위에서 이야기가 많아 나 역시도 2년차 징크스를 의식할 뻔했지만 최대한 마음을 편하게 먹었다”고 돌아봤다.

이제 이정후는 키움의 리드오프이자 명실상부한 간판선수 중 하나다. 키움을 SK 와이번스, 두산 베어스와 더불어 우승후보로 꼽는 전문가들은 그 근거로 이정후의 존재를 든다. 하지만 이정후는 이러한 평가에 고개를 저었다. 최근 만난 그는 “나, 그리고 팀에 대해 좋은 평가가 고맙긴 하지만 부담도 된다”며 “두산이나 SK는 계산이 서는 팀이다. 하지만 우리는 나를 비롯해 젊은 선수가 많다. 평균이랄 게 없는 선수들이 많다. 꾸준히, 더 잘해야 그런 평가가 어울릴 것”이라고 밝혔다.

이정후는 선배인 김하성(24)을 예로 들었다. 2015년 주전 유격수 자리를 꿰찬 그는 19홈런을 때려냈다. 이어 2016년부터 지난해까지 3년 연속 20홈런 고지를 넘어섰다. 4년 평균 21홈런으로 이제 ‘20홈런을 보장하는 유격수’라는 타이틀이 어울리는 선수가 됐다. 하지만 자신을 비롯해 송성문, 김혜성, 안우진, 이승호 등 투타에 걸쳐 키움을 지탱하는 젊은 피는 아직 그 단계가 아니라는 것이 이정후의 냉정한 자평이었다.

장정석 감독은 미국 애리조나 스프링캠프 도중 이정후에게 “3년은 꾸준해야 ‘평균’이 있는 선수가 된다”고 넌지시 말했다. 이정후 역시 고개를 끄덕였다. “앞선 2년간 잘했다고 해서 올해도 잘하라는 법은 없다. 나만의 평균을 만드는 것이 목표다. 이를 위해서는 부상도 조심해야 하고, 슬럼프에서도 빨리 탈출해야 한다.”

이제 프로 3년차. 만 21세에 불과하지만 유니폼을 입을 때는 달라지겠다는 각오다. 그는 “난 이제 더 이상 신인이 아니다. 지난 2년간 그저 치고, 받았다면 이제 생각하면서 야구를 할 때다. 멋있는 야구를 하고 싶다”고 다짐했다.

이정후는 지난해 한화 이글스와 준플레이오프에서 수비 도중 왼쪽 어깨 관절와순 부상을 입었다. 당초 5~6월 즈음 복귀가 예상됐지만 비시즌 내내 재활에 매진한 결과 개막 엔트리 합류가 확정적이다. 시범경기에서도 전 경기에 출장했다. 자신만의 평균을 만들기 위한 이정후의 발걸음은 순조롭다. 어느덧 훌쩍 자란 한국야구의 미래이자 현재인 이정후다.

최익래 기자 ing17@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![있지 채령, 허리 라인 이렇게 예뻤어? 크롭룩으로 시선 강탈 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063831.3.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![신지원(조현), 힙업 들이밀며 자랑…레깅스 터지기 일보직전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133063865.1.jpg)

![[단독] ‘디렉터급 파격 대우 손흥민, LAFC 동료 추천권은 국내·외 3장 정도…겨울이적시장 개장, 누가 ‘SON 라인’에 합류할 것인가?](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/09/03/132311605.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0