선동열-한신 오승환(오른쪽). 사진|스포츠동아DB·LG 트윈스

■ 1996 선동열 vs 2014 오승환

한신의 수호신 오승환(32)이 악전고투 끝에 시즌 2세이브째를 따냈다. 그동안 팀 타선이 기회를 만들어주지 못해 개점휴업 상태였던 오승환은 10일 고시엔구장에서 벌어진 요코하마 DeNA베이스타스와의 경기에서 4-1로 앞선 9회초 세이브 상황에 등판해 1이닝 동안 6타자를 상대로 3안타 1폭투로 2실점하며 4-3 승리를 지켰다. 3월 29일 요미우리 원정에서 첫 세이브를 따낸 이후 11일 만에 세이브를 추가했다. 대한민국의 끝판왕 오승환이었기에 한국 팬들은 일본에서도 쉽게 성공할 것으로 믿고 있다. 그러나 4경기 등판 모습은 한국에서의 압도감이 느껴지지 않는다. 왜 그럴까? 2014시즌 한신 오승환의 모습은 1996시즌 ‘나고야의 태양’으로 기대를 모으며 일본프로야구에 데뷔했던 주니치 선동열의 모습과 오버랩 된다.

1996년 주니치 선동열도 일본 첫 등판서 블론세이브

한국야구 대표라는 부담감·현미경 분석의 일본 야구

집요한 콘택트·커트 위주 팀 배팅에 데뷔 첫 해 고전

오승환도 첫 등판서 32구…요코하마전 2실점 세이브

19타자 상대 총 95구 파울볼만 39개…삼진은 3개뿐

한신의 수호신 되기까진 환경 적응과 개선의 시간 필요

● 투구수는 많아졌고 탈삼진은 쉽지 않다

3월 29일 첫 등판에서 오승환은 세이브를 따냈다. 요미우리를 상대로 5-3 2점차 리드를 안고 등판해, 9회 1안타를 맞고 승리를 지켜냈다. 4타자에게 32개의 공을 던졌다. 삼성 시절 한 타자를 상대로 평균 4.31개의 공을 던졌던 것을 생각한다면 이례적일 만큼 많았다. 일본프로야구 첫 등판의 부담감 때문에 그랬을 가능성도 있다. 4월 3일 주니치전에서는 팀이 7-3으로 앞서 세이브 상황이 아니었지만 오승환은 마운드에 올라 6타자를 상대로 2안타를 맞고 1실점했다. 6일 야쿠르트전에서는 15-8로 크게 앞서 역시 세이브 요건이 아니었지만 등판해 4타자를 상대해 1안타를 맞고 무실점으로 막았다. 두 경기는 등판간격이 길었던 오승환의 실전감각을 위한 등판이었다. 그러나 10일 요코하마전 등판은 점수차나 등판간격으로 봤을 때 뭔가를 보여줘야 하는 상황이었다. 선수가 의욕을 가질 세이브 상황이고, 점수차도 여유가 있었지만 결과는 악전고투였다. 그동안 등판했던 경기에서 드러난 사실은 두 가지다. 첫째 일본프로야구 타자들은 쉽게 삼진을 당하지 않는다. 오승환은 총 19타자를 상대해 3개의 탈삼진을 기록했다. 약 16% 비율이다. 한국프로야구 시절 오승환의 상대타자 대비 삼진 비율은 약 32%였다. 두 번째 파울볼의 빈도가 높다. 총 95개의 공을 던졌는데 파울볼이 39개다. 투구수 대비 파울볼 비율은 약 41%였다. 한국 시절엔 22.5%였다. 29일 요미우리전 때 하시모토는 10개의 파울볼을 걷어내며 15구 승부를 펼쳤다. 집요한 커트는 투수를 피곤하게 만든다.

● 스윙과 콘택트의 차이, 일본야구는 삼진을 싫어한다

흔히 한국과 일본, 미국의 야구 차이를 얘기할 때 메이저리그는 힘의 야구, 일본야구는 현미경 야구라고 한다. 한국은 메이저리그와 일본야구의 중간점에 서 있다. 그 차이가 잘 드러나는 것이 타자들의 마음가짐이다. 메이저리그는 투타 대결을 힘과 힘의 승부로 여긴다. 빠르고 강한 스윙을 한다. 한국프로야구도 이런 성향이 강하다. 삼성 시절 오승환이 등판하면 상대 팀은 연속안타를 쳐서 점수를 뽑는다는 것이 힘들다고 믿었기에 장타, 즉 강한 스윙을 택한다. 덕분에 삼진도 많이 당했다. 일본 타자들은 삼진을 팀에 큰 불편을 주는 행위로 생각한다. 가능하다면 배트에 맞혀 주자를 진루시키거나 최소한 많은 공을 던지게 해서 상대 투수를 지치게 해야만 한다고 생각한다. 그래서 집요하리만큼 콘택트와 커트에 전념한다. 스윙과 콘택트의 차이가 오승환이 고전하는 근본적인 이유다.

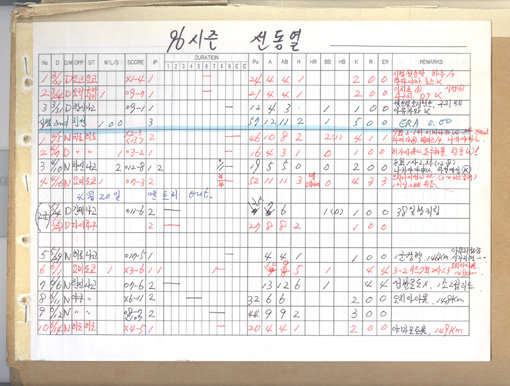

선동열 1996 등판일지. 스포츠동아DB

● 1996년 선동열도 콘택트에 울었다

1996년 주니치의 선동열은 4월 5일 히로시마와의 원정에 첫 등판했다. 2-1로 앞선 9회 나왔으나 동점을 내주고 연장에 끌려들어갔다. 구원에 실패(블론세이브)했다. 연장 13회 주니치는 2-3으로 졌다. 선동열은 2이닝 동안 46개의 공을 던지고 10타자를 상대로 2안타와 4구 2개를 내줬다. 탈삼진은 4개였다. 당시 히로시마는 마에다, 노무라, 에토, 로페즈 등이 버틴 강타선의 팀이었다. 선동열은 이틀 후인 4월 7일 히로시마전에 또 등판해 첫 세이브를 따냈다. 1이닝 동안 4타자에게 1안타를 맞고 삼진 1개를 잡았다. 주니치스포츠는 그날 “역사적인 세이브”라고 1면 제목을 달았다. 선동열은 4월 10일 나고야에서 한신을 상대로 두 번째 세이브를 했다. 12-8에서 8회 1사 2·3루 위기에서 등판해 1.2이닝을 2탈삼진 무실점으로 막았다. 이때만 해도 별 탈 없어 보였지만 4월 16일 도쿄돔에서 요미우리에게 충격의 KO펀치를 맞았다. 2이닝 동안 3실점. 야구를 한 이래 처음으로 ‘한 이닝 홈런 2발’을 맞은 선동열의 얼굴은 하얗게 떴다. 오치아이와 메이저리그 출신 셰인 맥에게 맞은 홈런이었다. 나흘 뒤 부상을 이유로 1군 엔트리에서 빠졌고, 이후 일본야구의 벽을 실감하며 어려운 첫해를 보냈다. 6월 16일 히로시마전 때는 7회 중간계투로 나와 0.1이닝 동안 5안타 4구 2개로 7실점을 했다. 그날 밤 선동열은 “한국으로 돌아가겠다”며 눈물을 흘렸다. 주위에서 만류했다. 일본 진출 첫해 선동열의 좌절은 투구밸런스의 이상, 스프링캠프에서의 모친상으로 인한 훈련 부족, 멘탈의 영향이 컸다. 힘으로만 윽박지르던 피칭 때문에 공의 회전이 반대로 걸렸다. 바깥으로 흘러야 할 공이 역회전이 걸려 홈플레이트 안으로 들어왔다. 초속과 종속의 차이도 컸다. 피칭밸런스가 무너진 공은 일본 타자들의 쉬운 표적이었다. 그들은 시범경기 때 현미경 분석을 통해 투구 폼의 차이도 알았다. 직구와 슬라이더를 던질 타이밍을 잘 알고 있었다. 한국프로야구를 대표해서 왔다는 자부심은 부담으로 작용해 선동열의 어깨를 더욱 무겁게 했다.

● 익숙함의 야구와 가이젠의 야구

야구는 익숙함의 경기다. 경기장 환경, 상대 타자, 스트라이크존, 심판, 이동 방식, 평소 만나는 사람 등 모든 것이 익숙해야 경기가 잘 되는 것이 야구의 특성이다. 오승환은 아직 이 익숙함에서 어려움을 겪고 있다. 오래 가지는 않을 것으로 본다. 시간이 해결할 문제다. 일본어를 얼마나 빨리 익히고 동료들과 잘 융화하느냐가 관건이다. 차츰 일본야구와 타자들의 습성을 익히고 익숙해지면 저절로 해결책도 나올 것이다. 그때까지 버텨내는 강한 멘탈이 중요하다. 물론 연투를 해야 구위가 살아나는 스타일인 오승환으로선 들쭉날쭉한 등판일정으로 인해 컨디션 조절에도 어려움을 겪었을 수도 있다. 오승환에 팀의 운명을 건 한신도 그냥 있지는 않을 것이다. 처음에는 오승환이 해오던 대로 야구를 하게 하지만 부진이 오래가거나 위험한 상황이 오면 은밀히 나서 일본프로야구에서 성공하기 위한 개선의 방법을 제시할 것이다. 흔히 일본 문화는 ‘가이젠(改善)의 문화’라고 한다. 야구도 마찬가지다.

김종건 전문기자 marco@donga.com 트위터@kimjongkeon

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![이정현, ♥ 의사 남편 이벤트에 ‘뽀뽀 백만번’ (편스토랑)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/31/133270675.1.jpg)

![‘문원♥’ 신지, 5월 결혼 앞두고 더 예뻐졌네…청순미 물씬 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133263695.3.jpg)

![김태희 친언니, 30억 아파트 압류 해제…“배우와 무관” [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/31/133271423.1.jpg)

![보아 ‘25년 동행’ SM 떠난 근황…“잘 지내고 있어요” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133265326.1.jpg)

![크리스티나 아길레라, 손으로 겨우 가린 파격 노출 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133264572.3.jpg)

![김혜수 근황 터졌다, ‘케데헌’ 더피 품은 여배우 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/29/133262013.1.jpg)

![트와이스 지효, 역대급 여신 비주얼 속옷 화보 [화보]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133263239.1.jpg)

![나나, 창문에 비친 속옷 실루엣…과감한 노출 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133266036.1.jpg)

![김건모, 복귀 앞두고 초췌한 근황 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133266509.3.jpg)

![나나, 창문에 비친 속옷 실루엣…과감한 노출 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/30/133266036.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0