“강력한 호기심”이 발동해야 출연작을 결정하는 박해일이 영화 ‘덕혜옹주’를 선택했다. 그는 “허진호 감독의 세계를 경험해보고 싶었고 일제강점기 안에서 진중하게 다뤄지는 인물을 기다려왔다”고 말했다. 김종원 기자 won@donga.com

■ 영화 ‘덕혜옹주’ 김장한 역 박 해 일

인물 감정 중요시하는 감독에게 호기심

일제강점기 인물도 연기하고픈 캐릭터

덕혜옹주 정혼자 김장한의 시선 매력적

박해일(39)은 자신을 움직이는 원동력으로 “강력한 호기심”을 꼽았다. 사소하게는 사람을 만나는 일부터, 구체적으로 출연 영화를 결정하는 과정까지 “호기심이 동해야” 발걸음을 옮긴다는 뜻이다. 영화 ‘괴물’이나 ‘최종병기 활’처럼 화력이 막강한 흥행작의 주역이지만, 때때로 ‘경주’나 ‘필름시대의 사랑’ 같은 예술성 짙은 저예산 영화에 출연하는 이유도 그런 호기심의 발현이다.

하지만 한편으로 그 흔한 SNS 계정 하나 갖고 있지 않을 정도로 자신의 실제 생활을 알리는 데는 철저하다. 7살 아들의 아빠인 일상 속 자신을 “헐렁하지만 형 같고, 어떨 땐 무서운 선생님 같은 아빠”라고 소개할 뿐이다.

독서와 집 근처 산책, 지인들과 술자리를 제외하고 박해일의 시간은 온통 영화에 몰려있다. 그의 표현에 따르면 “흥행에 편차가 있을 뿐, 매년 꾸준하다”고 자평할 만큼은 된다. 그 꾸준함의 연장선이자, 새로이 자신을 내보이겠다는 욕망으로 참여한 영화가 3일 개봉하는 ‘덕혜옹주’(제작 호필름)다.

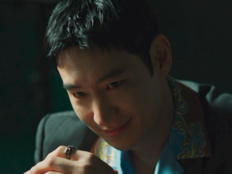

배우 박해일. 김종원기자 won@donga.com

박해일은 ‘덕혜옹주’로 빠져든 이유를 하나로만 설명하지 않았다.

“인물의 감정을 중요시하고 남녀 시선의 거리를 일관되게 유지하는 허진호 감독의 세계를 경험해보고 싶었다”는 것이 첫 번째 이유다. “일제강점기 안에서 진중하게 다뤄지는 인물을 기다려왔다”는 바람이 두 번째 이유다.

물론 2008년 영화 ‘모던보이’를 통해 1930년대의 인물을 먼저 그린 바 있다. 하지만 그 무렵 제작된 시대극은 대부분 흥행에 실패했고 ‘모던보이’ 역시 75만명을 모으는 데 그쳤다. 지금은 다르다. 일제강점기는 현재 영화계가 시선을 쏟는 ‘이야기 창고’로 통한다.

달라진 그 변화와 원인 찾기에 골몰하기는 박해일도 마찬가지. 그는 “영화가 당대의 분위기를 타고 온다고 생각한다”며 “그런 면에서 관객의 시선이 달라진 듯하다”고 했다.

영화는 조선의 마지막 왕 고종이 서거한 1919년부터 이야기를 시작한다. 고종의 외동딸이자 극의 주인공인 덕혜옹주(손예진)가 일제에 의해 강제로 고국을 떠나 일본으로 향한 뒤 37년 만인 1962년 귀국하기까지 험난한 인생사를 담았다. 박해일은 옹주를 끝까지 지켜내는 인물. 당시 실존했던 인물과 허구의 상황을 더해 탄생한 캐릭터다.

“덕혜옹주의 어릴 때 정혼자인 김장한, 그의 형이자 해방 이후 신문사 기자로 활동한 김을한을 섞은 인물이라고 보면 된다. 정혼자 김장한의 시선이 내 캐릭터의 동력이 됐다.”

여성 관객이라면 영화 속 박해일의 모습에 빠져들지 않기란 어렵다. 한때 멜로영화에서 활약한 박해일이 오랜만에 자신의 매력을 다시 드러낸다. 그는 한동안 멜로 장르와 ‘거리두기’를 해왔다. “인연이 닿지 않았다”고 했지만 그 말로는 전부 설명될 수 없다.

“음식을 예로 든다면 입맛이 바뀐 거라고 할까. 칡냉면을 좋아하다가 함흥냉면으로, 다시 평양냉면으로 넘어가듯이, 내가 (멜로영화를) 싫어했다기보다 일단 눈앞에 잘 띄는 것을 선택해왔다.”

박해일은 요즘 가는 곳마다 뜻밖의 유머감각을 드러낸다. 동네 사진관에서 찍은 증명사진이 마음에 쏙 들어 포털사이트 프로필 사진으로 직접 바꾼 이야기부터, ‘덕혜옹주’ 촬영 중 쓴 돋보기 탓에 시력이 떨어져 “치료가 시급한 수준”이라며 “영화의 흥행 보너스로 보험 처리를 받고 싶다”고 말해 주위를 웃겼다.

시력 이야기에 박해일은 조금 ‘격앙’됐다. “요즘 책을 읽기 어렵다”고 했다. ‘노안이 시작된 탓’이라고 지적하자 그는 크게 웃더니 “(나이를)무시할 수 없지만 영화의 영향이 더 크다”고 강조했다.

이해리 기자 gofl1024@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![[백솔미의 레알 대사빨] 사랑 실은 ‘김우빈의 10초’ 外](https://dimg.donga.com/a/158/89/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2016/07/31/79495554.2.jpg)

![“내몽고 교수였다” 주사이모 해명에 새 국면 [박나래 논란]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132916198.1.jpg)

![‘박나래 주사 이모’ A씨 “뭘 안다고…”, 심경글 삭제 [종합]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132917975.1.jpg)

![이동국 딸 설아 폭풍 성장 “언니 재시 복제중” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132915151.1.jpg)

![성동일 또 판사 됐다… ‘프로보노’ 특별출연 [공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132916166.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![맹승지, 끈 끊어질까 걱정…넥타이 위치 아찔해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132908504.1.jpg)

![유승옥, 확실한 애플힙+핫바디…베이글美 여전 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/05/132909885.1.jpg)

![“다 지나간다” 박미선, 암 투병 당시 미소 잃지 않았다 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132917714.1.jpg)

![박주현 파격 비키니, 복싱으로 다진 몸매 대박 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132916942.1.jpg)

![이동국 딸 설아 폭풍 성장 “언니 재시 복제중” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132915151.1.jpg)

![이동국 딸 설아 폭풍 성장 “언니 재시 복제중” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/07/132915151.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0