모두투어 제공

서울 영등포 부근, 한 번쯤은 들어 본 듯한 이름 문래동. 2호선 신도림역과 이어지는 역이라고 설명하면 이제 서야 ‘아~’ 하고 알아챈다. 하지만 그게 전부. 이어지는 적막은 어쩔 수 없다. 그런 이들을 초대한다. 이 가을에 어울리는 빈티지 골목 산책.

동네마다 이름에 대한 유래가 있다. 문익점이 목화씨를 가져와 재배를 한 곳이라 하여 지어 진 이름 문래文來. 일제강점기 대규모 방직공장단지를 거쳐 1960년대 산업화 속 수많은 철재상가와 공장들로 단지를 이뤘다. 철재산업이 쇠퇴되면서 규모가 작아져 도심 속에 둘러싸인 외딴 섬이 되었다. 높아져만 가는 빌딩 숲 속에서 점점 잊혀져가는 줄만 알았다.

아직 저녁으로 물들지 않은 시간. 지하철 2호선 문래역 7번 출구에서 문래동을 마주한다. 200여 미터쯤 지나자 키 작은 공장단지와 조형물들이 눈에 들어왔다. 옆에 어울린 듯 어울리지 않은 듯한 벽화들도 함께. 강렬하기도, 가볍기도 한 가지각색의 그 모습에 대한 평가는 각자의 몫이다.

언젠가부터 사람들 입에서 문래동이란 이름이 오가고 있다. 홍대의 대규모 상업화에 밀린 가난한 예술가들이 하나둘씩 이곳에 모이게 된 것. 시대의 흐름 속에 퇴장하는 철재 상가들이 그들에게 자리를 내주었고, 문래에 새 숨을 불어 넣어 준 ‘문래동 예술촌’이 새로운 얼굴을 내밀었다.

모두투어 제공

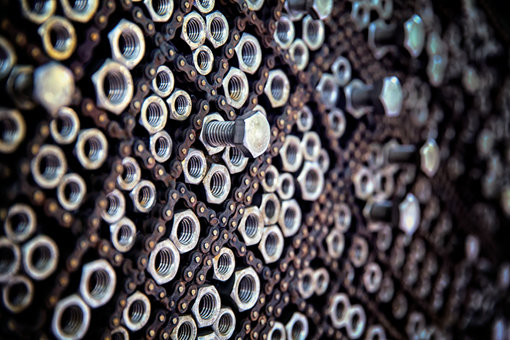

예술가뿐만 아니라 카페, 식당, 공방들도 너나 할 것 없이 모이기 시작했다. 그렇다고 철재상들의 완벽한 퇴장은 아닌, 그들과 ‘공존’의 삶을 택했다. 철재상가에서 흘러나오는 날카로운 쇳소리와 둔탁한 기계소리가 이곳의 심장소리처럼 한낮을 울린다.

골목길을 여행하는 방법 중 하나, 헤매는 것. 문래의 작은 골목길을 돌고 돌다보면 눈에 익었던 것에 대한 반가움과 미처 보지 못했던 것들에 대한 새로움이 함께한다. 카페나 공방 같은 곳으로의 기웃거림이 재미를 더해 준다.

저녁 6시. 퇴근 시간이 다가오자 철재상들의 문 닫는 셔터소리가 하나둘 들려온다. 정시 퇴근을 하는 가게가 있는가하면 이제서야 출근하는 가게들도 있다. 격렬했던 낮의 문래가 저물면 밤의 정적을 이어가는 예술가들의 작업이 시작된다.

열심히 헤매고 기웃거리다 공연장 한 곳이 눈에 들어왔다. 마치 홍대의 클럽 같기도 한 외관. 정체 모를 공연장을 좀 더 유심히 기웃거리자, 안에 있던 주인장이 밖으로 나왔다. 재빨리 발걸음을 돌리려 하는데 주인장이 공연장 안으로 초대를 한다. 텅 빈 공연장에 자리를 마련해주고 봉지커피 한 잔을 내어준다. 커피 한 잔 마시려다 우연히 나를 발견했단다. 나 같이 기웃거리는 사람이 많다고. 그러면 또 어김없이 안으로 초대해 차 한 잔을 내어주고 공연장 소개를 하며 노래도 들려준다고 한다. 클럽도 거창한 공연장도 아닌 그냥 음악이 좋아 사람들 앞에서 음악을 들려주고 듣기도 하는 공간. 이곳 문래와 참 잘 어울리는 곳이다.

제공 : 모두투어(www.modetour.com, 1544-5252), TRAVEL MAGAZINE GO ON

<동아닷컴>

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![‘두쫀쿠’는 좋겠다, 장원영이 이렇게 사랑해줘서 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133080468.3.jpg)

![변요한, ♥티파니와 새해 맞이? 숟가락에 비친 ‘커플 실루엣’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133080789.3.jpg)

![이민정, 딸과 첫 해외여행서 응급 상황…“♥이병헌이 밤새 간호” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133081053.3.jpg)

![‘강도에 역고소’ 당한 나나 “무너지지 않고 바로 잡을 것, 걱정 마시라” [전문]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133079222.1.png)

![“깜짝이야” 효민, 상의 벗은 줄…착시 의상에 시선 집중 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/30/133061528.3.jpg)

![‘정다은♥’ 조우종 새 출발, 9년 인연 끝냈다 [공식]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2020/02/05/99554979.1.jpg)

![몸집 키운 바이포엠, 김우빈♥신민아 소속사 인수 [공식]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/31/133070547.1.png)

![트와이스 모모, 티셔츠 터지겠어…건강미 넘치는 바디라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133084297.1.jpg)

![레드벨벳 슬기, 아찔한 바디수트…잘록한 허리+깊은 고혹미 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/01/02/133084151.1.jpg)

![김남주 초호화 대저택 민낯 “쥐·바퀴벌레와 함께 살아” [종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/27/131690415.1.jpg)

![이정진 “사기 등 10억↑ 날려…건대 근처 전세 살아” (신랑수업)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/22/131661618.1.jpg)

댓글 0