“와! 울릉도다.” 삼척항을 떠난지 12시간, 오랜 항해에 지칠대로 지쳐버린 집단가출호의 대원들이 수평선 위에 홀연히 나타난 울릉도를 바라보고 있다. 하지만 이때까지는 아무도 몰랐다. 거센 돌풍과 집채같은 파도를 뚫고 울릉도 사동항에 입항하기 까지 얼마나 힘든 여정이 기다리고 있는 지를.

17. 머나 먼 종착역, 독도

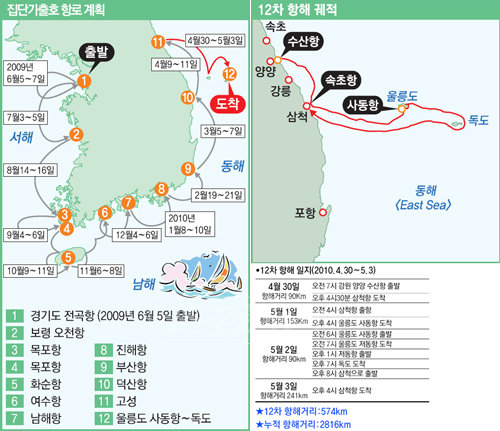

허영만화백 항해 스케치

동해는 수심이 깊어 연안의 파도와는 힘과 기세에서 큰 차이가 있다.

너울이 커서 마치 바닷물로 이뤄진 거대한 밭이랑을 오르락 내리락하는 것과 같다. 이런 식의 파도는 끝없이 배멀미를 일으킨다. 몰아치는 파도에 옷은 몽땅 젖은 상태에서 대원의 절반 가까이가 메스꺼움에 시달려야했다.

그 중 평소 멀미에 약한 모습을 보였던 김성선 대원은 먹은것보다 내놓은 것이 많을 정도로 구토를 해 보는 이를 안타깝게 만들었다. 보통 멀미는 신선한 바람을 직접 맞는 갑판이 선실보다 덜하다. 선실에는 음식 냄새를 비롯해 여러가지 잡냄새가 있기 때문인 듯.

멀 미는 신기하게도 배를 조종하는 일에 집중할땐 증세가 사라졌고, 하릴없이 앉아있을땐 끈질기게 찾아왔다. 1년의 항해에서 터득한 멀미 방지 비법은 시선을 멀리 두기’.

하지만 그 비법도 장장 12시간을 계속 써먹기는 어려웠다.

“풍향이 좋다…새벽에 무조건 출발”

허선장의 출항 신호가 떨어졌다

강풍예보 바다로 들어선 마지막 여정

울릉도에 가까워질수록 파도가 거세다

돛단배는 낙엽처럼 흔들리고…

“안전벨트를 매!” 번개 입항 작전 성공

바람이 밤새 야영장 텐트를 때린다

우리가 독도에 닿을 수 있을까

그냥 갈 것인가? 아니면 기다릴 것인가?

1년에 걸친 집단가출호의 전국일주 항해 최종 구간인 울릉도, 독도를 앞두고 허영만 선장을 비롯한 대원들은 머리가 복잡했다.

문제는 날씨다. 기상청 자료는 항해 개시일인 5월 1일부터 우리가 지나게 될 동해 중부해상에 13m/s(초속 13미터)의 비교적 강한 동풍이 부는 것으로 되어 있었다.

해상 풍속이 14m/s가 넘게 3시간 이상 지속될 때 풍랑주의보가 발령되는데 불과 1m/s 모자라는 강풍 예보가 나왔으니 갈등이 있을 수 밖에 없다.

올 들어 동해의 기상은 한마디로 럭비공이다. 기본적으로 풍랑이 예년보다 잦은 가운데 날씨 변화의 방향이 악화와 호전 중 어느 쪽이 될지 도무지 예측하기가 어려웠던 것이다. 게다가 울릉도, 독도 구간은 해안선을 따라가는 연안 항해가 아니어서 일이 생길 경우 중간에 도망칠 곳도 없다.

4월 30일 자정 무렵 삼척항에 집결한 대원들은 시험 성적표를 받아드는 수험생의 기분으로 울릉도 현지에 있는 울릉기상대에서 전해온 자료를 검토했다. 앞으로 3∼4일간 남남서풍, 풍속 최고 13m/s.

“풍향이 좋다. 새벽에 떠난다.”

허 선장의 한마디가 대원들의 분분한 의견을 한 칼에 정리했다.

삼척 앞바다에 사납게 불던 바람은 자정을 넘겨 잦아들기 시작했고, 새벽 4시 집단가출호는 전국일주의 마침표를 향해 항을 빠져나갔다.

해 뜨는 바다, 동해의 아침은 일찍 찾아왔다. 새벽 4시 10분께 동녘이 어슴푸레 밝아오기 시작하더니 물이 담긴 컵에 빨간 물감을 떨어뜨린 듯 금방 붉은 기운이 수평선 위로 퍼져나간다.

해가 뜬 이상 나침반의 방위각은 필요 없었다. 우리의 첫 번째 목적지 울릉도는 해가 떠오르고 있는 바로 그 방향에 있기 때문이다.

요트가 가장 안정적으로 달릴 수 있는 풍향은 옆바람이다. 우리는 동쪽을 향하고 있었고, 바람은 남쪽에서 불어왔다. 이른 아침에 비해 풍속은 점점 강해졌으나 9m/s를 넘지 않았고, 파도는 가끔씩 물벼락을 내리기도 했으나 그런대로 견딜만했다.

13m/s를 각오하고 길을 나선 우리들로서는 오히려 싱거운 항해다. 삼척항에서 우리 배를 따라오던 해양경찰 경비정도 오전 10시께 안전항해를 당부하는 교신을 끝으로 수평선 너머로 사라져버렸고 사방에 보이는 것이라곤 바다뿐이었다.

울릉도는 삶은 고구마와 단팥빵으로 2번째 식사를 마쳤을 즈음 시야에 들어왔다.

“내기 한번 하죠. 울릉도까지 몇 마일 남았는지.”

김상덕 대원의 긴급 제안이다.

“그럼 꼴찌가 울릉도에서 전 대원에게 다방 커피 한잔씩 사주기 OK?”

허영만 선장이 맞장구를 쳤다.

결과는 허영만 선장이 불과 1마일 차이로 거의 정확히 맞췄고 필자가 꼴찌다. 지난해 목포에서 제주도를 갈 때 제주도가 보인 뒤에도 6시간이나 더 가야했던 사실을 고려해 넉넉히 불렀으나 제주도보다 덩치가 작은 울릉도는 그보다 훨씬 가까이에 있었던 것이다.

울릉도에 근접할수록 바람은 강해지고 파도도 따라서 높아졌다. 울릉도 서쪽 송곳바위의 윤곽을 확인할 수 있을 만큼 접근했을 때는 2.5m의 높은 파도가 배의 오른쪽을 때린 뒤 갑판 위의 대원들을 물에 빠진 생쥐 꼴로 만들었다.

햇볕에 의해 울릉도 땅덩어리가 데워지며 발생한 상승 기류가 강력한 돌풍을 만들었고, 돌풍은 다시 섬의 지형에 영향을 받아 작은 돛단배를 이리 저리 흔들었다. 대원들은 안전벨트로 몸과 배를 단단히 엮은 채 돌풍을 이용해 울릉도의 남서쪽 해안에 바짝 붙어 섬을 스치듯 쾌속 전진했다.

통구미 해안에서는 꽁치 잡이 어선 한 척이 파도와 싸우며 힘겹게 조업하던 중 우리 배를 발견하고 무적을 울리며 환영 인사를 건네왔다. 삼척을 떠난 지 12시간만인 오후 4시, 집단가출호는 마침내 사동항에 진입했다.

사동항에는 울릉산악회 최희찬 구조대장과 울릉도 해경이 마중 나와 있었다. 울릉도에 도착하자마자 다음 스케줄에 대한 논의가 시작됐다. 울릉도에서는 저녁 식사만 하고 오늘밤 곧바로 야간항해를 감행해 독도를 돌아 논스톱으로 삼척까지 가자는 의견과 오늘은 울릉도에서 비박하고 내일 가자는 의견이 나왔다.

곧바로 떠나자는 축은 ‘비교적 좋은 날씨가 예보된 오늘과 내일 승부를 내야한다’는 주장이었고, 내일 가자는 축은 ‘이미 12시간의 항해로 지친 상태에서 또 다시 30시간 넘게 항해하는 것은 위험하다’는 주장. 하지만 배에서의 결정권은 항상 선장이 쥐고 있는 법이다.

가만히 듣고만 있던 허영만 선장의 “쉬어간다”는 한 마디로 상황은 또 한번 명쾌하게 정리됐다.

결과적으로 그날 밤 독도로 떠나지 않은 것은 잘한 결정이었다. 사동항이 남쪽으로 열려있는 항구인 탓도 있지만 그날 저녁부터 밤새도록 텐트가 날아갈 정도의 무지막지한 바람이 불었기 때문이다. 사동항 방파제 아래 침낭 속에서 악을 쓰듯 울부짖는 바람이 불안해 대원들은 쉬 잠들지 못했다. 고산등반에 비유하자면 우리는 정상 바로 아래 최종 캠프에 도착해 있는 셈이었다.

그날 밤 울부짖는 바람 속에서 우리의 ‘정상’ 독도는 멀고도 멀게 느껴졌다.

송철웅 아웃도어 칼럼니스트 cafe.naver.com/grouprunway

사진|이정식 스포츠 포토그래퍼

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![로제, 명품 쇼 홀린 오프숄더 자태…비현실적 어깨라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133478230.1.jpg)

![차정원, ♥하정우가 반할 만하네…원피스 입고 청순미 폭발 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133476060.1.jpg)

![‘무빙’ 제친 ‘운명전쟁49’…‘K-샤먼’ 글로벌 통했다 [OOTD]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/07/133481766.3.jpg)

![장희진, 청순 미모에 그렇지 못한 몸매…애플힙까지 ‘완벽’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474200.1.jpg)

![‘환승연애4’ 박현지 민낯도 완벽한데 “얼굴 보고 ‘현타’” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474117.1.jpg)

![김연경 “이상형=일편단심 조인성♥, 몇 번 만나” 어머 세상에 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474072.1.jpg)

![트와이스 지효, ‘속옷 노출’ 파격 시스루…뒤태 더 아찔 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133471107.1.jpg)

![김선태 유튜브 구독자 120만 돌파 “수익 30% 기부” [DA피플]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/07/133482118.1.jpg)

![‘천만 배우’된 박지훈, ‘왕사남’ 현장 사진 공개 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133481673.1.jpg)

![장성규도 피해자였다…“출연료 못 받아” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133479723.1.jpg)

![로제, 명품 쇼 홀린 오프숄더 자태…비현실적 어깨라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133478230.1.jpg)

![차정원, ♥하정우가 반할 만하네…원피스 입고 청순미 폭발 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/06/133476060.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0