괴작 뮤지컬의 탄생이다. 뚜껑을 연 하반기 창작뮤지컬 ‘더 데빌’은 이름만큼 착한 구석이 없는 작품이다. 친절하지 않은 이야기와 어려운 메시지에 머리가 지끈거린다. 그럼에도 강한 끌림이 있다. 정말 ‘악마’ 같은 작품이다.

‘더 데빌’은 독일 문호 괴테의 ‘파우스트’를 모티브로 삼았다. 원작에선 학문의 한계에 부딪혀 절망에 빠진 파우스트에게 악마 ‘메피스토펠레스’가 삶의 쾌락과 영혼을 거래하자고 한다. ‘더 데빌’은 유혹의 소재가 현대적으로 바뀌었다. 성공과 명예다. ‘블랙 먼데이’(Black Monday·미국 뉴욕에서 주가의 대폭락이 있었던 지난 1987년 10월 19일을 가리키는 말)로 모든 것을 잃은 주식 브로커 존 파우스트는 의문의 사나이 ‘X’로부터 성공의 길과 붉은 심장의 거래를 제안 받는다. 파우스트의 연인 ‘그레첸’의 만류에도 욕망에 눈이 먼 파우스트는 ‘X’의 제안을 받아들이며 타락에 빠져들기 시작한다.

유혹과 선택이라는 주제를 둔 이야기는 성경과 닮았다. X의 유혹은 에덴동산의 선악과와도 같고 존 파우스트는 선악과를 집어든 하와, 그것을 말리는 ‘구원자’는 그레첸이다. 선악과를 집어 먹은 존 파우스트는 원하는 것을 얻지만 파멸에 빠져들고 그레첸을 학대한다. 이러한 그레첸은 신에게 파우스트가 올바른 길로 인도될 수 있도록 기도한다. 그를 구원하기 위해 신에게 부르짖은 그레첸은 결국 자신을 희생한다. 십자가에 못 박히고 부활한 예수처럼. 그레첸은 존 파우스트가 육신의 욕심을 버리고 희생해야 한다는 것을 깨닫길 바라는 마음으로 목숨도 기꺼이 내놓는다. 자신의 연인의 희생을 직접 눈으로 바라본 파우스트는 악마와의 거래의 대가를 깨닫는다. 어리석은 인간처럼 말이다.

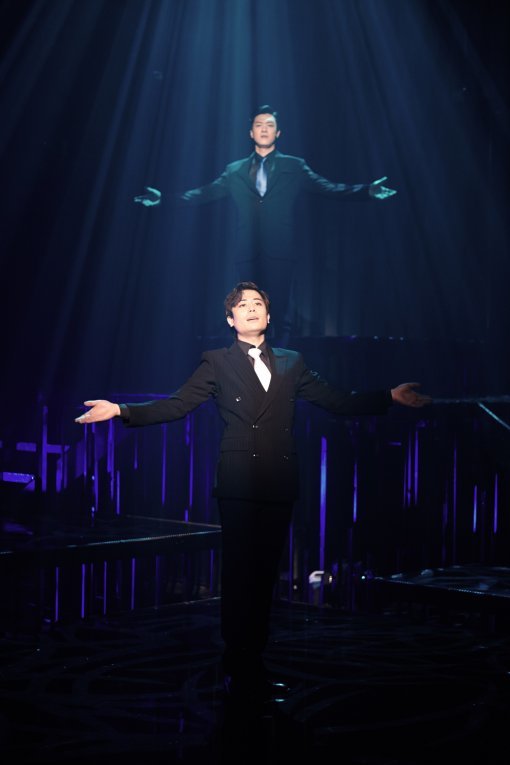

대사는 거의 없고 노래가 극을 채우며 빠르게 흘러간다. 사이키델릭 록, 프로그레시브 록, 하드 록 등을 감싼 노래는 숨 가쁘게 지나가며 초반부터 관객들의 마음을 움켜진다. 이야기의 전개는 빠르고 강렬한 이미지가 강조된다. 모노톤의 조명과 가로, 세로, 대각선의 조명은 얽히고설킨 이들의 감정과 관계처럼 보이기도 한다. 이미지 극이기에 명확한 이야기를 전달하지 않는다. 처음엔 혼란스럽지만 극장 문을 나설 때쯤 생각할 여지를 남겨준다. 그런데 아쉬운 점은 극이 아니라 기술 문제다. 음악과 노래가 잘 어울리는 것 같으면서도 따로 논다. 배우들의 정확한 발음에도 음악에 묻히는 경우도 있어 지레짐작으로 넘겨야 하는 경우도 생긴다.

‘X’로 분한 마이클 리는 흰색과 검은색의 옷을 입고 등장한다. 그가 프레스콜에서도 말했듯 X는 천사도 아니고 악마도 아니다. 주인공들의 ‘거울’ 같은 존재다. 파우스트에겐 검은 악마로, 그레첸에게 흰 천사로 보이는 마이클 리는 선함과 악함을 오가며 연기해 인상적이다. 역시나 발음은 아쉽지만 타고난 연기와 노래 실력은 타의 추종을 불허한다. 송용진은 록 가수의 면모를 발휘했고 특유의 감성으로 파우스트를 연기한다. ‘더 데빌’의 신데렐라는 차지연이다. 파우스트를 사랑한 그레첸의 절규로 빚어내는 연기는 극을 달리고 신을 향한 호소력 있는 가창력은 폭발한다. 등장인물을 연기하는 배우들의 뼈를 깎는 고통을 볼 수 있는 작품. 8월 11일부터 11월 2일까지. 서울 두산아트센터 연강홀. 문의 3496-8882.

동아닷컴 조유경 기자 polaris27@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![이주연, 9년 전 안 믿겨…누드톤 각선미+무결점 바디라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133473742.1.jpg)

![이영애, 인파 뚫고 손미나 응원 갔다…“의리의 여왕” [SD셀픽]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133471339.1.png)

![“콧구멍 변해” 백지영, 성형 10억설 고백…정석원 ‘연골 약속♥’ [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133472619.1.jpg)

![이시안 수위 조절 실패…코 성형 구축설+김고은 겹지인 고백 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133471521.1.jpg)

![[단독] 히말라야 편성 갈등? jtbc “우리와 무관한 행사”](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133472616.1.jpg)

![‘구독자 100만 임박’ 김선태, 영향력 어디까지…사칭 계정 등장 [DA이슈]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133471314.3.jpg)

![‘1세대 톱모델’ 홍진경·이소라, 파리서 ‘본업 모먼트’ 포착 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133471351.1.jpg)

![기안84, ‘기안장2’ 스태프 150명 사비 선물…미담 터졌다 [SD톡톡]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133471769.1.png)

![캐나다 行 ‘이휘재♥’ 문정원, 4년 만 근황…“어느새 3월” [DA이슈]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/04/133459538.1.jpg)

![문가영, 어깨라인 드러낸 오프숄더…청초 비주얼 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452786.1.jpg)

![샤라포바, 이탈리아서 뽐낸 수영복 자태…몸매 여전해 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/03/133452477.1.jpg)

![장희진, 청순 미모에 그렇지 못한 몸매…애플힙까지 ‘완벽’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474200.1.jpg)

![‘환승연애4’ 박현지 민낯도 완벽한데 “얼굴 보고 ‘현타’” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474117.1.jpg)

![김연경 “이상형=일편단심 조인성♥, 몇 번 만나” 어머 세상에 [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133474072.1.jpg)

![“미쳤나”…로버트 할리, 아내에 물 뿌렸다 ‘충격 고백’ [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/03/05/133467406.1.jpg)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0