2015시즌은 144경기 체제가 되면서 삼진과 홈런의 시즌이 됐다. 홈런 선두인 넥센 박병호도 정확도보다는 홈런에 치중하면서 지난 두 시즌에 비해 삼진수가 증가했다. 스포츠동아DB

요즘 투수들 공 빨라져 맞히기만으론 한계

강하게 노려 쳐야…예측 빗나갈 땐 헛스윙

50홈런 노리는 박병호 벌써 삼진만 133개

1992년이었다. 당시 빙그레 장종훈은 3시즌 연속 홈런왕에 도전하던 중이었다. 시즌 막판 경기 도중 빙그레 김영덕 감독이 그를 벤치로 불러들였다. 4번타자에게 휴식을 줄 타이밍은 아니었다. 궁금해하던 기자에게 김 감독은 삼진 이야기를 꺼냈다. 김 감독은 “지금 삼진이 90개를 넘었다. 이대로 가다가는 100삼진을 넘어설 수 있다. 배려 차원에서 뺐다”고 밝혔다. 그해 장종훈은 사상 처음 40홈런을 돌파하며 홈런왕에 등극했다. 삼진은 딱 99개였다.

흔히 ‘삼진은 홈런타자의 훈장’이라지만, 그 당시 감독들과 타자들에게 삼진은 명예로운 훈장이 아니었다. 배트에 공을 맞혀야 하는 것이 더 중요한 때였다. SK 김용희 감독은 “초창기에는 콘택트가 히팅보다 더 중요했다”고 떠올렸다. 김 감독의 기억은 1985년 미국 플로리다주 베로비치의 LA 다저스 훈련장을 찾았던 삼성 타자들을 지켜본 다저스 인스트럭터에게도 같은 모습으로 비쳐졌다. “삼성 타자들이 히팅을 하지 못한다”고 했다. 다저스와의 연습경기 때 삼성 선수들의 타구는 내야를 벗어나지 못했다. 홈런왕 이만수도 마찬가지였다. 선수들은 우리 공보다 물러서 그렇다는 둥 나름대로 해석을 내렸지만 아니었다. 콘택트 중심의 스윙이 이유였다.

● 홈런과 삼진이 양산되는 2015시즌

올 시즌 눈에 띄는 특징 가운데 하나가 삼진의 증가다. KBO리그 역사상 가장 많은 삼진이 기록되고 있다. 삼진 비율이 가장 높았던 해는 2002년의 17.7%지만, 24일 현재 2015시즌 삼진 비율은 무려 18.7%(8136삼진/4만3611타석)로 더 높다.

어떤 감독이라도 삼진을 좋아하진 않는다. KIA 김기태 감독은 “시즌 전 모든 선수들에게 삼진을 10개씩 줄이는 것을 목표로 하자고 했다. 그렇게 되면 시즌 전체로 봤을 때 상대로부터 엄청나게 많은 공을 더 보고, 타격 기회도 많아진다”고 설명했다. 넥센 염경엽 감독도 “공격팀의 입장에서 보자면 삼진은 아무런 도움이 되지 않는다. 야구는 배트에 공이 맞아서 타구가 굴러가야 뭔가가 일어난다. 하다못해 상대의 실책도 나온다. 박병호와 스나이더를 제외하고는 홈런을 노리지 말고 삼진을 줄이라고 얘기한다”고 밝혔다.

지금 많은 타자들이 생애 최고의 홈런 시즌을 보내고 있다. 144경기 체제로 늘어나면서 주전급을 제외한 투수들이 버티지 못하면서 홈런이 눈에 띄게 늘었다. 여름을 지나면서 그 추세는 더 가팔라졌다. 그 대신 삼진도 쌓여간다. 확실히 2015시즌은 삼진과 홈런의 시즌이다.

홈런 선두인 넥센 박병호를 살펴봤다. 24일까지 44홈런을 기록 중인데, 삼진은 133개다. 삼진/홈런 비율은 3.02다. 2012년부터 지난해까지 3년간 박병호의 삼진/홈런 비율은 각각 3.6(111/31)∼2.6(96/37)∼2.7(142/52)이었다. 2012년 정확성보다는 힘을 앞세웠다가 다음 두 시즌 동안에는 정확성을 높였지만, 올 시즌에는 정확성이 떨어진다. 염 감독은 “50홈런을 노리면서 생긴 현상”이라고 진단했다.

역대로 삼진/홈런 비율이 가장 낮았던 홈런왕은 1982년의 해태 김봉연이다. 22홈런을 때렸는데, 삼진은 고작 16개를 당했다. 역대 홈런왕 가운데 삼진/홈런 비율이 0.7로 1.0에 미치지 않는 유일한 타자다. KBO리그 초창기 타자들의 스윙 목표가 무엇인지 상징적으로 보여준다. 삼진/홈런 비율이 가장 높았던 홈런왕은 1995년의 OB 김상호다. 113삼진/25홈런으로 무려 4.5다. 1995시즌은 KBO리그에서 사상 최초로 세 자릿수 삼진 타자가 등장했다. 3명이 동시에 나왔다. 김상호가 113개로 1위, 태평양 강영수가 105개로 2위, 쌍방울 박경완이 100개로 3위였다.

투수들의 피칭도 이런 추세에 영향을 줬다. 초창기에는 대부분이 직구, 슬라이더 또는 직구, 커브 중심의 투 피치였다. 타자들의 입장에선 노려서 칠 공이 적었기에 장타 욕심만 줄인다면 쉽게 배트에 공을 맞힐 수는 있었다.

● 한국야구의 새 패러다임 연 외국인선수 제도

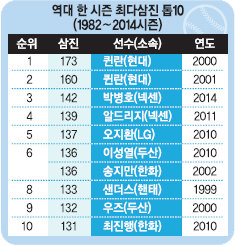

한 시즌 최다삼진 1위는 2000년 현대에서 활약했던 톰 퀸란의 173개다. 타율 0.236, 37홈런을 기록했다. 이 부문 역대 톱10에서 퀸란은 1·2위를 차지했다. 외국인타자가 5명, 국내타자가 5명 들어 있다<표 참고>. 퀸란은 2000년 두산과의 한국시리즈 7차전에서 혼자 2홈런 6타점을 올리며 최우수선수(MVP)가 됐다. 큰 경기에선 정확성보다 폭발력이 필요하다. 현대는 퀸란 덕분에 3연승 후 3연패를 당했던 어려움을 딛고 한국시리즈 우승에 성공했다.

외국인선수의 등장으로 KBO리그는 변한 것이 많았다. 타자들에게는 생소한 구종의 공이 속속 등장했다. 큰 손으로 던지는 외국인투수들의 다양한 변화구는 무시무시했다. 투수가 새로운 것을 발명하면 타자들은 고전하지만, 이내 해결방법을 강구한다. 한국타자들은 외국인투수들의 변화구에 대처하는 방법을 찾아냈다. 타법이 달라졌다. 무게중심 이동에 신경을 썼고, 강한 타구를 만들기 위해 힘을 길렀다. 웨이트 트레이닝을 통한 벌크업이 유행하기 시작했다. 반발력이 좋아진 배트와 공 덕분에 비거리가 늘었고, 타구 스피드도 빨라졌다. 지금은 인&아웃 스윙으로 떨어지는 변화구에 대처한다.

국내투수들도 외국인투수의 그립을 모방하고 연구했다. 힘도 늘렸다. 1980년대 초반만 해도 시속 140km를 넘는 투수는 팀마다 1∼2명 정도였지만, 지금은 대부분의 투수가 시속 140km는 쉽게 던진다. 그런 면에서 한국야구는 많은 발전을 이뤘다.

● 왜 삼진이 늘었나?

김용희 감독은 예전 야구와 요즘 야구는 투수들이 던지는 공 자체가 다르다고 지적했다. 김 감독은 “초창기에는 투수들이 홈플레이트 좌우와 스트라이크존 위아래를 이용했지만, 지금은 홈플레이트 앞뒤를 이용한다”고 분석했다. 강한 타구를 날리려는 타자들은 갈수록 앞에서 공을 때리려고 하는데, 이를 막기 위해 투수들은 홈플레이트 앞에서 뒤로 변화하는 공을 던져 헛스윙을 이끌어낸다.

넥센 심재학 타격코치는 예측을 주요한 원인 가운데 하나로 짚었다. 심 코치는 “타자들이 노리는 공이 있는데, 그것과 다른 공이 오면 삼진이 많아진다. 예전보다는 투수의 구종이 다양해졌다. 선택이 폭이 넓어진 것이다. 나는 예측이 틀려서 삼진을 먹더라도 괜찮으니까 강하게 치라고 권한다. 노렸던 공을 제대로 치지 못하는 것이 더 문제”라고 지적했다.

LG 서용빈 타격코치는 “타석에서 역할을 잊어버린 타자 때문에 삼진이 많아졌다”고 말했다. 서 코치는 “예전 타자들은 진루타를 기본으로 생각해서 내가 죽더라도 주자를 진루시킨다는 생각이 앞섰지만, 지금은 모두가 4번타자처럼 치려고 한다. 투수들도 떨어지는 공을 많이 던지는데, 이렇게 하면 (배트와 투구가) 선보다 점으로 만나기 때문에 삼진 확률도 높다”고 해석했다. 이종열, 최원호 해설위원은 “지난 시즌보다 스트라이크존이 넓어졌고, 타자들의 스윙도 커졌다. 요즘은 투수들의 공이 빨라 예전처럼 콘택트만 해서는 타구가 내야를 벗어나기 힘들어서 강하게 칠 수밖에 없다”고 말했다.

김종건 전문기자 marco@donga.com

Copyright © 스포츠동아. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

공유하기

![‘운명전쟁49’ 고인 모독 논란에 재편집…“유가족 뜻 따라 결정” [전문]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/20/133391855.1.jpg)

![김유정, 호텔 침대서 찰칵…단발 변신하니 성숙미 폭발 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133433157.1.jpg)

![키오프 벨, 민트 비키니로 뽐낸 아찔 뒤태…허리가 한 줌이네 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133433249.1.jpg)

![티파니, 소녀시대 첫 유부녀 됐다…♥변요한과 혼인신고 [DA피플]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133437119.1.jpg)

![변요한♥티파니, 오늘 혼인신고 “법적부부, 예식은 아직” (전문)[공식]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2025/12/13/132958499.1.jpg)

![한가인 집 욕실서 ‘귀뚜라미 100마리’ 발견…브라이언 경악 (자유부인)[DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133433609.1.png)

![‘횡령 선처’ 성시경, 새 매니저 구했다…“인맥 좋고 일 잘해” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/232/174/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133436966.1.png)

![나비, 만삭에도 크롭탑 입고 청순…눈부신 D라인 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/25/133425173.1.jpg)

![전소미, 팬티만 입은 줄…과감한 숏팬츠 ‘각선미 대박’ [DA★]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/26/133430024.1.jpg)

![린 눈물 쏟고, 육두문자 터지고…역대급 무대 난리 (현역가왕3)[TV종합]](https://dimg.donga.com/a/72/72/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/25/133418137.1.jpg)

![‘5대 얼짱’ 박한별, 그 시절 그리웠나…“2000년대 사진 아님” [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133437913.1.jpg)

![‘문원♥’ 신지, 5월 결혼 앞두고 웨딩 화보 공개…순백의 여신 [DA★]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133437249.1.jpg)

![‘횡령 선처’ 성시경, 새 매니저 구했다…“인맥 좋고 일 잘해” [DA클립]](https://dimg.donga.com/a/140/140/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2026/02/27/133436966.1.png)

![장예원 주식 대박 터졌다, 수익률 무려 323.53% [DA★]](https://dimg.donga.com/a/110/73/95/1/wps/SPORTS/IMAGE/2023/12/01/122442320.1.jpg)

댓글 0